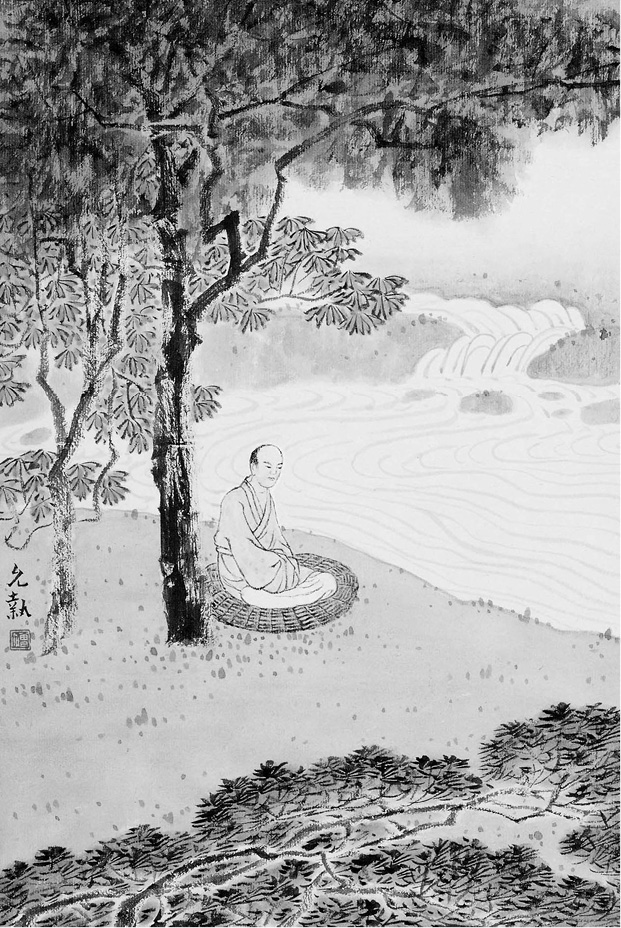

一種平懷

莫逐有緣,勿住空忍。

一般人不是執著於「有」,認為自己的念頭、思想、身外之物都是實在的,就是執著於「空」,認為反正死後一無所有,一切問題都得以解決,或一切都是假相,沒什麼好執著的,因此玩世不恭,甚至自殺。

其實,執有、執空都不是正確的態度。我已經說過了執著於有的危險,「有取有捨」,追求自己喜歡的,拒絕自己厭惡的。另外,有人打坐時可能心中一片空白,這看來接近開悟,其實很不一樣。開悟的境界是前念不生,後念不生,當下一念也不生。但是空無境界的人則只是坐著,不思、不做,並不是真正在修行。這種人的確有一個念頭︰前念生起,但不相干;後念可能生起,但也不相干;至於當下一念,就隨它去。這個人可能認為他不執著於自己的念頭,事實上這和真正的悟境相去甚遠,是「頑空」,而不是「真空」。

如果到沒有念頭,很寧靜、安穩、舒服,這種平和的境界最高能達到無色界的「四空定」。但若執著於「四空定」則是外道,永遠無法見到自性。

一種平懷,泯然自盡。

「平懷」是指心已證悟到一切平等,凡聖一如,沒有任何分別、對立,也就是前面所說的不住空有,因空有不二才是平等,既然沒有分別,也就完全一樣,但也沒有一樣東西存在那裡。

我在講《圓覺經》時曾說︰「佛看一切眾生都是平等的,而且同時知道一切眾生心中所想、所動的每個念頭。」有人就說︰這怎麼得了?所有眾生都把念頭一齊拋進佛的腦袋裡,那豈不像垃圾桶一樣亂了!

我說不會的,這情形就好比用高性能相機拍照,只要快門一按,鏡頭前的任何景象一瞬間全部攝入,相機並不會說︰「討厭,那麼多東西要怎麼照!」相機並不區分好壞、長短、顏色,而是把一切事物按原樣攝入。換言之,雖然被它攝入的事物樣樣不同,但它平等對待,原樣呈現。

佛心也是一樣。平等心意味在萬事萬物之間沒有相對的觀念,所有內、外,自、他,過去、未來等等對立都不存在,每件事物都是絕對的,不再有分別。一旦不再分別,那麼存在「有」也就消失了,這叫「泯然自盡」。比方說,如果全世界所有人都是男性,那麼「男人」這個標幟就用不上了,因為它唯一的目的就是要和女人區分。既然每個人都一樣,就不需要姓名了。如果你對一切事物抱著平等的態度,那麼所有的分別就會消失,而存在「有」本身也隨之消失。

有一次,我把香板遞給一位禪眾,問他︰「這是什麼?」他抓住香板搖了幾下。他之所以這麼做,是因為無從命名。我們可以把它稱作香板,但這只是我們的分別心。為什麼我們必須把它稱作「香板」呢?

還有一次,我站在一個人面前,問他︰「站在你面前的是誰?」他回答說︰「雞蛋。」禪七結束時,我問他︰「為什麼師父是雞蛋?」他回答說︰「師父問我的時候,當時沒有任何念頭,脫口就答說『雞蛋』,為什麼會說『雞蛋』,我也不知道。後來我想︰『不對呀,師父怎麼會是雞蛋呢?』可是,既然已經說出口,也就算了。」當他說「雞蛋」時,那是正確的答案。其實,他那時隨便說什麼都對,因為他心裡沒有任何念頭──處於絕對的狀態,沒有任何區別。可是,一旦起疑、思慮,就失去了答案。

也許這次禪七中我也會站在你面前問︰「站在你面前的是誰?」你想到師父說過,有人說他是雞蛋,那麼我就給他個類似的答案,乾脆說師父是豬肉。如此,只要生起找個答案的念頭,那麼不管答什麼都錯,因為這是分別心,而不是平等心。

止動歸止,止更彌動。

前面講平等心,也就是普遍不動、沒有起伏、沒有分別的心。這兩句緊接著提醒我們用功的方法。你的心本來可能已經處在相當平穩的狀態,但是一想到自己的心並非完全不動、沒有起伏、沒有分別,於是就努力地想更進一步使心完全不動,結果適得其反,心動得更厲害、更煩躁,比原先更不穩定。這就像是看到盆子裡的水面有些波紋,就想用口把水波吹平,結果愈吹波紋愈多,接著想用手把水撫平,結果愈撫愈不平。反之,如果置之不理,波紋終究會消失,水面也就平靜了。一般人都有這種常識,但在修行時對心的處理上卻不知如法炮製。我們應該學學這種常識。

我們經常說,修行時全心全意放在方法上,不要去管心裡的念頭好或不好、工夫著不著力。修行時不必著急,只要繼續不斷用方法就行了,不要時時自我檢查是不是比剛才好一些?比昨天進步一些?在晚上開示時,我可能會問你︰「今天的情況如何?」這時你可以回答:「今天好多了」或「今天不太好」。但是在用功時,絕對不該檢查、評斷自己修行的進境。

有人對我說︰「師父,我很慚愧,一次次來打禪七,卻沒有任何進步。」我說︰「你還來參加禪七就是進步。」他說︰「可是,我沒有感覺到自己在進步。」我說︰「你不需要感覺進步;來參加修行就是進步。」

因此,我們要以平等心來修行,不要分別好壞,不要檢討對錯,不要比較打七前和打七後。如果方法還能用,就不要隨便換方法;如果覺得這個方法不能用時,可以換一種方法,但必須明瞭為什麼自己用不上這種方法。切不可好奇,今天用一種方法,明天換另一種方法,或這支香用一種方法,下支香換另一種方法,這是不對的。其實,任何方法都是一樣的,選定了一種方法之後就應該專精不二。就像愛情一樣︰愛一個人時,應該要愛到底才對,不可以今天愛張三,明天愛李四。修行時,不可時常變換方法或觀念,否則徒增煩惱。

上一篇: 《法鼓全集》第四輯 禪修類|04-07 心的詩偈|莫存順逆

發表評論