第四章 狼山的狼

菩薩顯聖

我的俗家,本來就住在狼山腳下不遠的地方,我也出生在那個地方,雖然當我出生的第二年就因大水災與大海塌而搬到江南的常熟,但我時常聽到父母談起南通的狼山,那簡直同神話一樣地迷人。故在我幼稚的想像中,所謂仙境、所謂神仙,一定就像狼山以及狼山上的和尚一樣:遍山都是參天的古木,古木深處,到處都是天宮一樣的洞天宅第;那裡的和尚,個個都是飄飄欲仙的,甚至他們與人間凡夫的形狀也不相同。

我曾聽過狼山的很多神蹟,比如說:有一個山洞裡坐著十八尊金羅漢、十八尊銀羅漢、十八尊銅羅漢、十八尊鐵羅漢、十八尊石羅漢,還有十八隻狼。但是那個山洞,從來沒有人發現過,那些羅漢卻常常出來,有些人明明知道那是狼山的金羅漢或銀羅漢,但也不敢起一絲貪心。見到金羅漢的人,一定有好運,如果起了貪心,而又命中沒有福氣的人,即使把金羅漢搶回家去,反而會變成了狼而把你的全家吃掉。金羅漢是金子的,如果見到了不會活動的金羅漢,這就表示全部的金子屬於你的了,否則你就不要打妄想。所以有很多人都希望能有一天在狼山上發現一個山洞,山洞裡坐著十八尊金羅漢等著他去接收,但也從來沒有一個人敢去故意尋找那個山洞,因為一動貪心,十八尊金羅漢,很可能就變成了十八隻凶猛的狼,最低限度,也會將金子變成了銀子,或者變成了銅,變成了鐵,變成了石頭。

我又聽說,狼山的大聖菩薩非常靈,並且常常顯聖。有一次,一個推獨輪車的車伕,在離狼山很遠的地方,見到一個和尚,衣衫不整,既臭又髒,他說他是狼山的和尚,要坐小車子回狼山,那個車伕,心想這一定是冒充的,狼山上哪會有他這樣一個蹩腳和尚,不過車伕的心很善良,看這和尚滿可憐的,便答應送他到狼山,但卻沒有存心要車資。果然不出所料,這個窮和尚真的沒有錢,只脫下一隻破鞋子交給車伕,並教車伕憑這隻破鞋去山上拿錢。那個仁善的車伕根本不曾想到要錢,但他又想,既然到了狼山腳下,應該順便上山去拜拜大聖菩薩,同時也半信半疑地把那隻和尚的破鞋帶了上山。誰知道,當他一見大聖菩薩,奇蹟便出現了,他手上的那隻破鞋,竟然變成金鞋。再仔細瞻仰大聖菩薩的聖容,竟與坐他車子的蹩腳和尚的面龐一樣,這更使他五體投地,連連叩頭,感動不已。

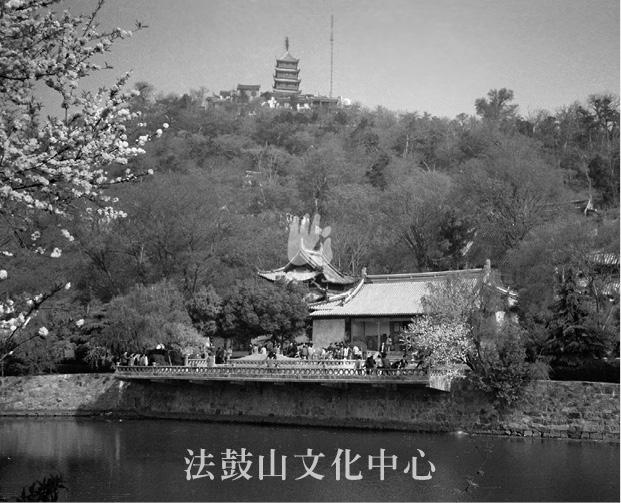

春光明媚的狼山景色

還有一次,正是長毛造反的時候,有一天,長毛從江南開往江北,預備在狼山前面登陸,並預備摧毀狼山的道場,但是到了靠近狼山的江邊時,發現狼山上遍山都是軍隊,而且是又高又大又威武,長毛見了,魂不附體,連忙改變了航行的方向,狼山也就免除了一次劫難。以上帝為天父、耶穌為天兄的太平天國,在他們十三年的壽命之中(西元一八五一―一八六四年),蹂躪了東南十九個省,淪陷了六百多個城池,占領了全國面積的三分之二,所到之處,廟宇聖像、經書法物,無一倖存。狼山卻能在此浩劫之中,安然無恙。

抗戰期間,日軍大肆轟炸,狼山也是轟炸的目標之一,因為聽說狼山駐有軍隊,但是一連炸了好多次,投彈之時,明明選的是狼山,炸彈投下,卻像放氣球似地飄進了長江。

狼山大聖的名聲,在蘇北的地區,乃是老幼咸知,婦孺皆敬的;在蘇北,一提起狼山大聖,無不肅然起敬,他是無病不治的醫王,也是無難不濟的聖者,更是有求必應的大菩薩。無論距離狼山多遠,如果家裡有人病了,只要燃香點燭,向狼山的方向祈求,取些香灰,沖了開水,一喝就好;如果有何疑難,只要如法祈求狼山大聖,便可逢凶化吉;如果在長江中突然遇到船難的船隻,只要向狼山的方向,祈求保佑,便可履險如夷。

因此,狼山的香火,在蘇北占第一,即在江蘇一省,也可占到第一。春天,遍山都在花木叢中,山上沒有泉水,飲水和用水,部分靠積雪的融解與天雨的儲存,部分則賴挑水伕從山下供應,但是全山的樹木花草,春天來時,卻顯得特別地蒼翠豔麗,扶疏欣榮,所以南通城裡往狼山春遊的人,終日絡繹於途。由城到狼山,有一條十來公里長的公路,直達狼山腳下。山下,在清代時乃至民國初年時,原是砲台要塞,狼山亦本為江海間的軍事重鎮,後來因為時代進步了,戰術戰略以及地勢的利用,也跟著改變,砲台改建了民房,那些民房都開了香店,兼營住宿香客的旅館。城裡來的人,多半是當日回去的,遠道來的,就要在山下住一夜乃至兩夜。

最為感人的鏡頭,是在夏秋之間,一大隊一大隊從遠地來的敬香客,在烈日當空、火傘高張的情形下,光著頭,跣著腳,背負香袋,手敲木魚,口裡念著有韻有律的聖號「南無狼山大聖國師王菩薩」,走三步,拜一拜,有的備有小小的拜墊或拜凳,有的則每拜必是五體投地。他們愈往上拜,愈是虔誠,聲音也愈發悠遠清澈,撼人心弦,他們不論老少,拜到山頂之際,雖已渾身汗流濕透,但卻從未見有一人暈倒。有的人,一到山頂,見了大聖菩薩,便是連續禮拜,並且涔涔淚下,直到拜到精疲力竭,才行休息。這在香客而言,有一個名詞,叫作「敬火香」。他們多半是為還願而來的。

進入隆冬以後,農村的耕作休息之際,狼山的香火則更加旺盛了。

張狀元

南通這個地方,漢代稱為海陵縣,東晉則為蒲濤縣,五代的南唐又置為靜海鎮,五代的後周升置為通州,清朝改為直隸州,為別於順天的通州,所以俗稱為南通州,簡稱南通。民國以後,再改為南通縣,隸屬於江蘇。地當長江之北,南鄰海門、啟東、崇明,北接如皋、東台,商口四通八達,利於貿易。由於縣境盛產棉花,舊時即有通州布之名,分有大布(廠織)及小布(家庭織),大生紗廠的紗,聞名全國,其他的實業、交通、教育、慈濟,均極發達,曾有一度,縣內乞丐絕跡,故有模範縣的美譽。

南通之能成為近代化的模範縣,即是由於出了一位張季直,他的排行是第四,故在南通人對他的稱呼是張四先生,老一輩的則呼為四大人。他從十六歲考取秀才,四十二歲才中狀元,從縣試、州試、院試,一直考到殿試,經過二十八次考試。據他的哲嗣孝若所寫的《南通張季直先生傳記》二十九頁說「我父從小考到大魁」,「一齊算起來,在場屋裡邊有一百六十天」,「考到第一名,共有九次,考在前十名上下,有七次」。但他辛苦地由一個農家清苦子弟而考中狀元之後,志願不在做大官,而在做大事,利用他狀元的身分,發展他為鄉里造福的抱負。以他一個舊式科舉中出身的人物,卻能醉心於現代化的各項建設,這實在是一位近代史上不可多得的偉人。南通既受其惠,狼山自不例外。

據《中國古今地名大辭典》七三六頁下說:「狼山在江蘇南通縣南十八里,五代時吳越錢傳瓘,帥戰艦自東州擊吳,吳遣彭彥章拒之,戰於狼山,即此。真誥稱為狼五山。雄峙大江北岸,與常熟福山對峙,為江海間重鎮,清有狼山鎮總兵駐之。」五代即有狼山之名,可知狼山的歷史已很久了,所謂狼五山,乃是連接起伏的五座山頭,後來僅以最高的主山稱為狼山。

又據《清一統志》稱:「山有觀音紫石二巖,仙女夕陽二洞,山之巔有塔五級,名曰支雲,塔後有大聖殿,殿後有定心石,虛懸峭壁,陡絕至頂。山前有大觀臺,甃石為之,繚以石欄縱橫十餘丈,東折為振衣亭,……又東為半山亭。」這些名稱,當我上山之時,除了大聖殿及觀音巖之外,山上已很少有人運用。觀音巖是由張季直發起重修的,所以我知道,並去玩過幾次,位在山後的峭壁之側。至於紫石巖、仙女洞、夕陽洞,我就不知其在何處了,真可惜!當時狼山的子孫,只知照顧香客,對於觀光古蹟的培護,很少注意。支雲塔共有五級,歷代曾遭幾次雷擊,故到民國以後裝了避雷針。定心石,當我在山之時,它已成了香客燃放鞭炮及焚化黃錢紙的地方。大觀音台,純由石塊砌成,兩丈多高,四方形,大約不足五十公尺見方,台上並無觀音,僅供香客遊憩,遙覽江景。振衣亭及半山亭,我卻沒有見到,山腰裡倒有一座民國以後建成,題著「殺身成仁」橫牌坊的烈士墓。

再說到張季直與觀音巖的關係,當他重建觀音院落成時,那是民國八年(西元一九一九年),正好是「五四」運動發生的那年,還特別請了太虛大師前去講了三天〈普門品〉,這在《太虛自傳》中有這樣的敘述:

前南通中學校長安徽江謙,時寓滬上,亦因劉(靈華居士)信佛。江曾請我至其家相談甚愜,乃函告南通張季直殿撰。此時,南通的教育和建設稱全國模範。按張先生與武進蔣維喬等,在清季毀寺提產興學校甚多,至是漸信佛教,對南通古剎稍有修復。值重修觀音院落成,因請我前往講〈普門品〉,由費範九迎候。安榻設座於觀音院,雖只講三日,以張殿撰率當地緇素數百人日來聽講,影響頗大。院供唐以來觀音大士的名繪名繡百餘幀,華妙絢爛,可稱洋洋大觀!費君陪遊狼山諸剎,參觀學校、公園、劇場、工廠等新事業。3

江謙是張季直的高弟,殿撰是狀元的俗稱,觀音院是觀音巖的寺名。那些觀音像之中,有五十餘軸是杭州井亭庵僧靜法遺藏轉交的。我要在這裡強調提醒,當時的太虛大師,不過三十一歲,張狀元已是六十七歲的老先生了。大師參觀的那些學校、公園、劇場、工廠,也都是張狀元一手創辦的,以這樣一位新舊學說兼修博通的張四先生,竟能一連三日,親自率領當地的僧俗數百人來聽大師講〈普門品〉,大師的德學感召力量之大,可以想見。

張季直對於佛法不是外行,試看他送太虛大師一首邀請講經的詩:「此生不分脫娑婆,正要勝煩冶共和。過去聖賢空舍衛,相輔兄弟戰修羅。覺人誰洗心成鏡,觀世豈聞面縐河!師儻能為龍象蹴,安排丈室聽維摩。」至於這位狀元先生為何要請太虛大師去狼山講經?在他〈致江易園書〉中有這樣的意思:「狼山觀音院可臻精潔勝處,而和尚太惡俗,欲求勤樸誠淨之僧,或居士主之。狼山亦擬仿焦山例為改一叢林做模範,但如何措手未定,故尚不宣示意見,須計定再說,若弘一、太虛能為之,亦大好事也,試與弘一、太虛言之。」

江易園便是江謙居士,他好幾次給張四先生寫信稱道太虛大師,所以這次大師的南通之行,推想必為張四先生的計畫安排之一。然而狼山的寺院很多,何以張四先生首先重修觀音院?太虛大師的《人物誌憶》第十二,也有說明:「張先生以夫人禱子觀音岩,晚年得子,亦由是崇佛。」這個晚年禱得的兒子,便是張孝若。所以張四先生修了觀音院,並在院內造了一座三層樓,內中陳列了許多觀音像。在畫的、繡的當中,有古人的、近代的;在雕刻的當中,有石的、玉的、木的,及其他種種的;各式各樣,沒有一幅同的、一尊同的。每年逢到觀音生日,總開放讓人去參觀瞻拜。他所以如此的原因:一來是敬佛,二來是保存勝蹟,三來是提倡美術。其中包括有唐代吳道子的、宋代趙孟頫的、「北齊龍門美石之所鐫,唐世貞觀丹陽善銅之所範」等等的作品。(以上見《南通張季直先生傳記》第十章第一節)

可是,觀音院雖屬狼山,卻非狼山的房頭,享不到大聖菩薩的香火之利。狼山給張四先生的印象並不是很好,他的哥哥張三先生對狼山的修整,則很出力,當我上山之際,還見到好幾幅重修後的對聯及匾額,是張詧(三先生)所寫,當然我也見到了張謇(四先生)的對聯,只是不多。狼山有什麼不好?據他的傳記第七章第四節中說:「南通狼山相傳是大勢至菩薩的道場,寺廟極多,香火極盛,管廟的住持很多,都是俗不可耐的酒肉和尚,內中識字的很少,更不用說懂得經典了。」這種情形,當我上山之時,稍微好轉,已有幾位在外參學的人了,其中的曼陀住過金山寺,葦一做了上海玉佛寺的方丈,育枚也是太虛大師的學生之一,我的師祖朗慧,也在九華山的江南佛學院求過學,我的曾師祖貫通,先當丹陽海會寺住持,又到玉佛寺受了記。懂經典的人,雖尚不多,但已沒有不識字的和尚了。

可惜張四先生六十七歲時想把狼山改為叢林的構想,當他七十四歲去世之際,並未能夠實現分毫。但他已為狼山成立了一所僧立小學堂,教導未來的小和尚,並選了兩個可以造就的年輕和尚,送去他辦的師範學校讀書。但此二人畢業返山辦學,頭腦較新,全山的守舊者,一致排擠他們,終於在張四先生的支持下,還俗結了婚。當我上山之時,這兩位返俗的狼山和尚,均已是五十開外的人了,一個姓竇,仍在那所小學堂裡教書,教的卻不是山上的小和尚,而是山下的村童;一個姓張,在山上的藏經樓閉門閱藏。

關於狼山和尚的「惡俗」,連我的上人們也常提到,我曾聽我太師祖筍香老人(當時也有五十來歲)說過這樣一個笑話:有一天張四先生來狼山遊覽,要找一個和尚陪他,許多老和尚都走了上去,這些老和尚,多半蓄起了一大把俗不可耐的鬍子,四大人拉住其中的一個就問:「和尚!你把頭髮剃光,反將鬍子留起,這是什麼道理?」

這個老和尚支吾了好一陣,答不上話,只好張起口來哈哈哈地傻笑。四大人一連問了幾個,都是一般的老木瓜,就命他們把鬍子通通刮光。倒是一個青年和尚,在旁插進來說:「削髮除煩惱,留鬚表丈夫。」

張四先生一看,這年輕和尚答得不俗,於是笑著說:「嗯!將來你可以留鬍子了。」

這個青年和尚,也就做了四大人那次遊山的遊伴。他是誰?就是後來去讀師範而返俗的張居士,但我看到他時,雖已兩鬢斑白,並沒有蓄起鬍子,大概是留了頭髮就不留鬍子了!

老一代的已經凋零,年輕的一輩也漸入晚景,狼山和尚的水準雖已逐代提高,狼山的盛況卻在急速地褪色之中。我,正好趕上,做了狼山的末代子孫!當我離開大陸時,狼山已經殘破不堪,到了民國五十五年(西元一九六六年)六月,大陸掀起了「紅衛兵」的狂潮之後,又從大陸離開的人士口中,透過新聞的報導,使我知道狼山的大聖菩薩,已被紅衛兵抬下山來,在南通城裡遊了幾天的街,最後用「公審」來把菩薩的木雕像「槍斃」了!至尊至靈的大聖菩薩,此時此際,也不顯靈了,眾生的業力,真是可悲可怕。

本來,狼山的香火,也為南通帶來繁榮,狼山的附近,大家多靠大聖菩薩生活,也因大聖菩薩而發財,商店、小販、工人,乃至乞丐,都沾了大聖菩薩的光,從五山門到狼山的山門,皆是香店、飲食店、雜貨店;從山腳沿途到山頂,盡是雜貨攤、小吃擔、水果販,還有大大小小老老少少的乞丐群,即使乞丐群,他們並不真的窮,只是「靠山吃山」罷了。

香客與遊客之中,有些有錢有勢有地位而又喜歡擺場面的人,上山之時,便坐轎子。當我上山之後,這已不常見了。

狼山並不太高,但它卻是南通的五山之首,所謂五山,便是狼山、軍山、劍山、黃泥山、馬鞍山,狼山位於軍山與劍山之西北,又在黃泥山與馬鞍山之東南,五山毗連,狼山居中,以狼山最高,也以狼山最著名;以其所占面積而言,亦以狼山第一,軍山第二,劍山第三,馬鞍山第四,黃泥山居末。五山之中,軍、劍、馬鞍,皆只一座寺院,住著三二僧侶;黃泥山已一半下江,上有卓錫庵一座;狼山則有七個房頭,數十僧侶,乃是五山之中的最大道場。

大聖菩薩是誰

狼山的開山祖師,是大聖菩薩,其歷史詳載於《南通州五山全志》,我曾見過此書,但因當時年少,未能讀懂其文。至於大聖菩薩在狼山的歷史,我只聽到傳說:說有一位行腳僧,到了狼山,見到山勢靈秀,便想在此落腳,但在當時的狼山,全為狼群蟠踞,大聖菩薩即向狼王情商,借與一衣之地,以便打坐修習,狼王以為一衣之地只是小小的一塊,所以慨然允許了;想不到,大聖菩薩將他的披衣一展,竟將整個的狼山全部蓋住了。狼王見了,知是大士化現,所以率領全體狼群,離開狼山,渡江而南。從此,江北不再有狼,為了紀念狼王的慨然相讓,這座山也就一直叫作狼山。

大聖菩薩究竟是誰?是什麼時候的人?為什麼稱為大聖菩薩?

相傳,他是一位外國人,他的名字叫作僧伽,大聖兩字,是後人加上的尊稱。在《宋高僧傳》卷十八的〈感通篇〉中,有著頗為詳細的記載:他是一位神異卓著的高僧,在他生前,常有神通變現,逝後直至很久,仍有很多的靈異,且比生前更多,更為普遍。但在這篇傳中,並未提到南通的狼山,在狼山的化跡,可能也是在其逝後的事了。

《宋高僧傳》的〈唐泗州普光王寺僧伽傳〉,有一千八百字左右,在高僧傳的比例中,是較長的一篇傳記,可見他在當時的影響力是很大很廣的。現在抄摘其部分,用饗讀者:

釋僧伽者,蔥嶺北何國人也。……

詳其何國,在碎葉國東北,是碎葉附庸耳。

伽在本土少而出家,為僧之後,誓志遊方,始至西涼府,次歷江淮,當龍朔初年也。登即隸名於山陽龍興寺,自此始露神異。……

嘗臥賀跋氏家,身忽長其床榻各三尺許,莫不驚怪;次現十一面觀音形。……

由此,奇異之蹤,旋萌不止。

中宗孝和帝景龍二年,遣使詔赴內道場,帝御法筵,言談造膝,占對休咎,契若合符,仍褒飾其寺曰「普光王」。四年庚戌示疾,敕自內中往薦福寺安置。三月二日儼然坐亡,神彩猶生,止瞑目耳。俗齡八十三,法臘罔知。在本國三十年,化唐土五十三載。……

敕有司給絹三百疋,俾歸葬淮上,令群官祖送,士庶填????。……

帝以仰慕不忘,因問萬迴師曰:「彼僧伽者何人也?」對曰:「觀音菩薩化身也。」……

中宗敕恩度弟子三人:慧岸、慧儼、木叉。

代宗敕中官馬奉誠宣放,仍齎捨絹三百疋,雜綵千段,金澡罐,皇太子衣一襲,令寫貌入內供養。……

天下凡造精廬,必立伽真相,牓曰「大聖僧伽和尚」,有所乞願,多遂人心。……

太平興國七年,敕高品白承睿,重蓋其塔,務從高敞,加其累層。……

又將欲建浮圖,有巨木三根,沼淮而下,至近浮橋且止,收為塔心柱焉。……

弟子木叉者,以西域言為名,華言解脫也。自幼從伽為剃䰂弟子,然則多顯靈異。中和四年,刺史劉讓,厥父中丞,忽夜夢一紫衣僧云:「吾有弟子木叉,葬寺之西,為日久矣,君能出之?」……僖宗皇帝敕以其焚之灰塑像,仍賜諡曰「真相大師」,于今侍立于左,若配饗焉。

我們從這一些摘錄的片段中,可以知道,僧伽大師,自唐高宗龍朔元年(西元六六一年),就到了中國,至唐中宗景龍二年(西元七○八年)坐化,其間有很多神異,因其曾現十一面觀音相,所以後人以為他是觀音化身。其後所顯神異,直至唐僖宗中和四年(西元八八四年),仍有神異顯現。其間已歷二百二十三年的時光了。

事實上,由「天下凡造精廬,必立伽真相」的情形看來,僧伽大師的逝後化跡,已經遍及「天下」。最初稱為「大聖僧伽和尚」,後來便簡稱大聖菩薩了,「大聖」一詞,本為佛陀及高位菩薩如文殊大士等的尊稱,既然僧伽大師是觀音化身,稱為大聖,自亦合理。但在狼山的大聖菩薩,全號是「大聖國師王菩薩」,一般均以他是大勢至菩薩化身。

又在《佛祖統紀》卷四十所載:唐中宗神龍三年(西元七○七年),敕高安令崔思亮,往泗州迎僧伽大師,他是西域何國人,唐高宗時到洛陽,行化至泗州。「師既至,尊為國師,出居薦福寺,帝及百僚皆稱弟子,度弟子慧儼、慧岸、木叉,御書寺額。」又說:「四年三月三日,僧伽大師坐亡,敕於薦福寺漆身起塔,忽臭氣滿城,詔令送歸泗州,俄芬芳帝里。」

狼山上頭戴毘盧帽、身著大龍袍的大聖菩薩

因此,在狼山的大聖菩薩,便號為「大聖國師王菩薩」。最奇的是,大聖菩薩的頭上是毘盧帽,身上是大龍袍,據佛制說是不倫不類的,為何穿龍袍?未見記載。

狼山大聖,最能與《宋高僧傳》中符合的,便是他的弟子,木叉尊者的「侍立於左」的塑像。僧伽大師,共有三個有名的出家弟子,但在狼山,僅有木叉尊者一人侍立於其左側。從這一點看來,狼山大聖的道場,當是僧伽大師逝後數百年間才興起的。

泗州,在現時的安徽省內,這與江蘇的南通有著很多距離,僧伽大師的道場,便是泗州境內的普光王寺,他的舍利塔,《宋高僧傳》中也說仍在普光王寺,南通的狼山,不是僧伽大師的根本道場,是很明顯的。但到後來,「大聖僧伽和尚」的「真相」漸漸不為「天下精廬」所「必立」了,泗州的普光王寺也沒有狼山著名了,這也是事實。

《宋高僧傳》提到「建浮圖」,並有「巨木三根,沼淮而下」,而被「收為塔心柱」。狼山頂上的支雲塔,位在大聖菩薩的正殿之前,高聳入雲,頗為莊嚴雄偉。相傳也有一個故事:說是有一個工人,擔著兩段木頭,來到南通,經過城內,便留下一段,到了狼山,又留下一段,並且自我推薦,說他自己是最優秀的木匠。當時的狼山,正在興工,建造寶塔,但是塔基總是打不穩固,塔的重心總是捉拿不定。他說他有辦法,然而他只天天抱著他所擔來的那段木頭摸來摸去,摸了一個多月,也沒摸出一點名堂來,造塔的工頭,對他不耐煩了,便對他下了逐客令,他卻要求著說:「再做一、兩天,寶塔就要完工了,現在只剩最上兩層的整理工作了。」工頭聽他語無倫次,便把他趕走了。當他走了之後,工頭很生氣地把他留下的那段木頭,重重地往旁邊一拋一擲。想不到,就在這一拋一擲之間,奇蹟出現了,那段木頭之中,竟然裂開了一座美輪美奐的寶塔模型,只是頂上兩層,細工還沒有完成。狼山的寶塔,就照這座模型建造的,建造之後,塔基從未發生問題,上面幾層,卻常遭到風災與雷擊,到民國之後,還曾被雷打壞過一次。狼山的寶塔建成功了,南通城裡也以另一段木頭做模型,造了一座寶塔,直到我離開南通時,山巔與城裡的兩座寶塔,還在遙遙相望,屹然無恙。這一個傳說,雖與《宋高僧傳》所載不同,但也頗有近似之處。

當然,大聖菩薩的神異靈感,雖到晚近,在蘇北一帶,依舊遐邇聞名,其神蹟之多,自非《宋高僧傳》中所能盡載。又如狼山大聖的正殿建築,也有一段神異:據說工匠們正為大殿後牆的三番兩次地倒塌而煩惱之時,突然從山下上來一個和尚,他教工人把每塊兩尺多長半尺多厚的大青磚,在地面上像鋪地基磚一樣地鋪好,然後用他兩手將這道數十丈長、數丈高的大殿後牆,就地一托,便像托一張大紙板那般輕鬆地把後牆豎了起來。大家看得目瞪口呆,過一會正要感謝這位和尚的時候,這位和尚已經去得無影無蹤了。從此以後,這道牆再也沒修理過,看來像是一道石牆,其實也只是磚砌的牆。

七個房頭

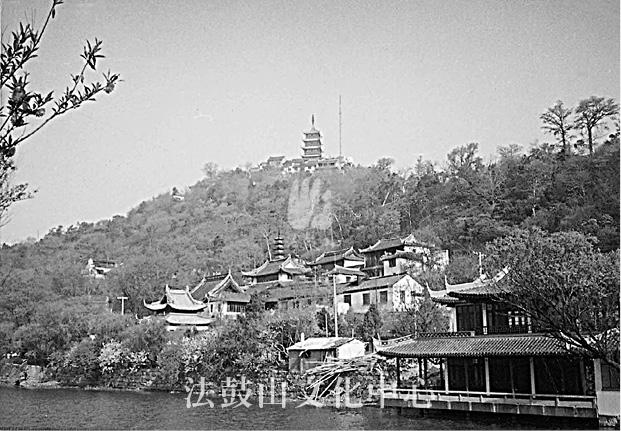

狼山有七個房頭,從最下面算起是:準提庵、三元宮、法聚庵、福慧庵、白衣庵、四仙祠、鼎新庵,大山門前面的大雄寶殿供的釋迦世尊,乃是狼山最大的一座建築。山頂上是廣教禪寺,便是大聖菩薩的正殿所在,共有五進,依次是二山門、樂善門、念佛樓、禹王殿、地藏殿、韋陀殿、大聖殿。寶塔的基層,前是地藏殿,後是韋陀殿,寶塔純以橙黃色的琉璃銅瓦蓋成,可以沿梯而上,直至最上一層,層層均有朱漆的鐵欄柵,飛檐的每角懸掛綠色的大銅鈴,最高處是金色的塔頂,周圍則是雪白的塔壁,從山下仰望,就會使人悠然神往,一旦登至塔頂,簡直猶如羽化而成仙。由塔上西望,俯瞰馬鞍山與黃泥山,遠眺則是滔滔的長江,北望南通城景,在迷濛之中,東可先看黎明的日出,南有軍、劍二山為屏障。如到狼山觀賞,而不登塔,那是最大的遺憾了。不過專為還願敬香而來的香客,則又很少上塔觀賞,他們的理由是:塔下有地藏與韋陀二位大菩薩的聖像,沿塔而上,人也走上了二位大菩薩的頭上,他們是來還願求福與懺罪的,不能因為登塔的緣故反而損福招罪!這一種虔敬的態度,實在可敬可佩與感人。

塔前有一口大蓄水池,稱為太平池,用以儲存雨水放生,也可預防不測的火警。但是,這一口太平池,另有其他的用途;不知是誰發明的,從塔上向池中拋擲銅幣,可以卜知命運的好壞,如果爬得愈高,拋擲銅幣的命中率愈高,那就說明他的運氣好。因此,登塔擲錢的人很多,命中池內的固然不少,投在池外的也是不少,所以,有些小乞丐們,整日地候在池邊,等著拾錢。池中的錢,數字也頗可觀,曾有一度,它可以供給幾個挑水伕的經常工資。

山頂的廣教禪寺與山麓的大雄寶殿,乃是七個房頭所共有的。廣教寺的收入,全靠香火,除了香客布施的香錢與燈油錢,單是殘香殘燭的收入,也就很可觀了。所謂殘香與殘燭,是指剛被點燃即為香伙撤下息滅的香燭,這不是狼山的和尚貪財,實在是不得已的作法,如其不然,整個的大聖殿上,就要變成火焰山了,全部的殿宇也要變成一堆炭了。香客們為了表示誠心,多數帶來很多很多的香燭,十斤、二十斤,乃是平常事,往香爐燭台上一放,就是一大堆,一人如此,許多人都是如此,大聖殿上,豈能容得下?好在香客們都能諒解到這一層,他們只要點燃了,奉獻了,即使他們尚未來得及叩頭禮拜,香伙就把他們的香燭撤下來息滅了,他們也不會抗議。於是,成綑成包的香燭,由香客們送上山來,又是成籮成擔地運下山去,這一筆收入對於狼山,也是很可觀的。

廣教寺全景

狼山的七個房頭,去山頂的廣教寺「當年」,是一年一換,七房輪流,也就是每七年之中有一年輪到住在山頂上,以這一年的收入,即可維持七年的生活,每年農曆十二月初八日,辦理交接典禮,這是狼山上一年一度的唯一盛典;每年自正月初一到正月十五日的半個月中,廣教寺的收入,屬於七房共有,這一規格,是為了維持各房的經常費而立的。

狼山的七個房頭,雖然同屬臨濟宗廣教寺的派下,各房的經濟則各自獨立。因此,七房之中,由於人才的不一致,也就貧富不等,人才多的房頭,聲望高,財產也多,除了狼山的收入,他們還有田產,沒有人才的房頭,那就只能餬口了。狼山的全盛時期,我沒有看到,當我於民國三十二年(西元一九四三年)秋天上山出家的時候,正值抗戰末期,香火已經很差,但我依舊見到了昔時景況的一個迴光返照。那時的日本人已經沒有那股凶殺的氣焰了,多數的日本軍人,也虔信佛教,日軍到狼山,皆知脫帽行禮與跪拜,日軍的官長,也都能夠保護佛教的道場,日軍不住寺廟,甚至還寫了告示送交狼山張貼,告諭日軍要保護寺廟,乃至保護山上的樹木,這些措施,也是很有效的。所以,雖有日軍到了狼山挖掘工事,寧住山下的篷帳,也不住山上的寺廟。

我出家的這個房頭,叫作法聚庵,民國三十二年(西元一九四三年)正在山頂「當年」。七個房頭中,以白衣庵的人才最多,白衣庵的子孫,有好幾位曾在外地求學,其次算是四仙祠,民國三十八年(西元一九四九年)之前,上海玉佛寺的方丈葦一法師,就是四仙祠的子孫;再數便是我出家的法聚庵了,本來,三元宮人才也不少,但在張季直的時候,有兩個年輕才幹的和尚,還了俗。我當時所見,最大的房頭是白衣庵,有十幾個和尚,法聚庵有六、七個和尚,三元宮有五、六個和尚,準提庵、福慧庵、鼎新庵,每房僅有一個大和尚與一個小和尚。狼山的氣脈,到此已經走向下坡。傳說中的盛況,只在傳說中了。

作者出家之房頭——法聚庵,當家師父之寮房及客廳。

一到民國三十四年(西元一九四五年),抗日戰爭,終於勝利了,抗戰勝利,乃是全人類的好消息,也是中國全民經過了八年苦戰而得到的成果,這該是令人興奮的一件大事。但是,曾幾何時,恐怖的氣氛,籠罩下來了,昨天還見他上山來玩的人,今天早晨已躺在十字路口的血泊中了;今天見他是有說有笑的人,明天已被「紮」了「粽子」,沉在河溝裡了;上午還見了面的人,晚上就被「栽」了「倒蔥」。在山上,夜夜可以聽到淒厲的狗吠,夜夜可以聽到驚恐的手槍聲。狼山四周的人,凡是有些名望的或者好出鋒頭的,現在,天天有人躺下去,也天天有人失蹤了。狼山的香火,已經沒有了,大家生活在人人自危的恐怖之中,遠道的固然不敢來,附近的也怕外出走動了。

因此,狼山這個地方,也許大聖菩薩的化緣盡了,所以,出家人無法生存了。各房頭的出家人,比較有活動能力的,一個個都向外走,所剩下的只是個把兩個老和尚與老道人,留著看守。我們的法聚庵,在上海有一座下院,四仙祠也有一座下院在上海,同樣叫作「狼山大聖寺」,一座在虹口,我們那座是在滬西,於是,狼山的出家人,多半集中到了上海的兩座大聖寺。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-01 歸程|第三章 美麗的夢

發表評論