第九章 回頭的路

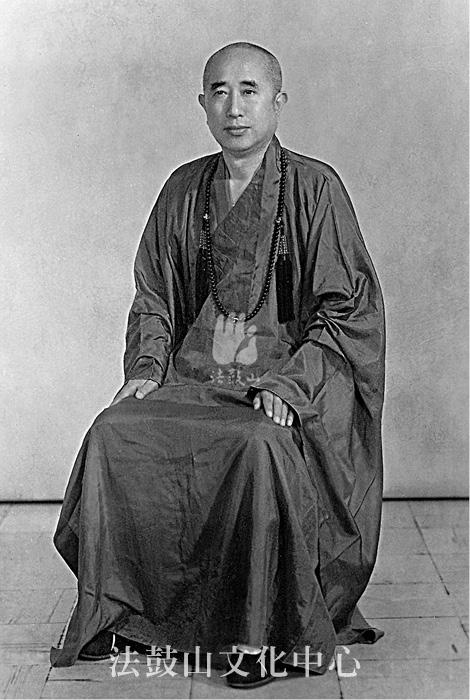

東初老人

我在十四歲的時候,曾經為我的出家而編織過一個美麗的夢,那的確是一個夢,而且,那一場夢是幻滅得如此地快!狼山的環境,像畫一樣地優美,像詩一樣地可愛,可惜,我是生得晚了,去得遲了,當我上山的時候,那一幅畫已在剝落,那一首詩已在消失!

正因為我是抱著欣賞畫與詩的夢想而去狼山的,那跟出家與學佛之間有著一段距離,所以我也畢竟沒有保住那個出家的身分。

不過,那個夢是做錯了,那條路是走對的,所以繞了一個好大的圈子以後,依舊走上了原來的路。這個圈子繞得夠辛苦了,但也不是冤枉繞的,應該繞的圈子,不繞也是不行,否則的話,今日的我,又是怎樣了呢?像所有留在大陸的出家人一樣,那是不堪想像的。雖然,繞這個圈子,也似一場夢,而且似一場千嶇百曲的夢,比起第一個富有詩情畫意的夢,那是迥不相同。

東初老人法相

因此,我對以往的遭遇,除了感到自己的罪障深重,並沒有怨尤可言。相反地,站在一個佛教徒的立場,對於順境與逆境,都該看作使我努力昇拔的增上緣。所以,幫助我的也好,打擊我的也好,在當時,我雖不能沒有喜與怒的分別,事後想想,我倒覺得他們都是我的恩人了。沒有正面的援助,我是爬不起來的,沒有反面的阻撓,我是堅強不起來的,鋼是鍛鍊出來的,能說鍛鍊的境遇是不需要的嗎?

最不容易爭取的事物,便是最可寶貴的事物,最可寶貴的事物,也必是最足以珍惜的事物。這一條回頭的路,是痛苦與折磨的代價。所以,我能有機會再度出家,是興奮的、欣慰的、也是悲痛的,因為這是多麼難得的因緣!佛說「佛法難聞」的真諦,我已經用著這個悲痛的經驗而有了領悟!

當我把一切的退役手續都辦妥之後,曾以慨然喟然的心情向東老人說:「這一次,我要好好地立志,做一個像樣的出家人,否則,我便對不起協助我的人。」東老人卻說:「對不起人家是假的,對不起自己才是真的;一切要對自己的責任與身分有交代有成就,才是立志的目的。」

這是很對的,現在的人,往往不能想到自己的責任與身分,光把眼睛朝人家看,看人家做好做醜,自己的做好做醜,也以為是因了人家而做,這就是無根無力的人。像這種人,既不能成就他人,也不會成就他自己。我真感激東老人的開示。

其實,能有一念為他人著想的心,已是有了自覺能力的人。回憶我在十四歲的那年秋天,去南通狼山出家,既無為人之心,亦無為己之志,很少有可敬的原因,也沒有多少宗教的情緒,係出於一種偶然的機緣所促成。因此,後來的捨僧從戎,並且一去就是十年,好像也是早就註定了的。

不過,我要特別強調,我的能夠再度出家,並且誓願再度出家,那是成因於童年曾經出家的緣故。致使我雖已經過了十年的風浪,這風浪之久,已超過了我初次出家時間的一倍,但仍念念不忘於出家身分的恢復。所以直到如今,對於童年出家時的環境和師長,猶覺歷歷如新,軍伍十年的生活,卻又恍如隔世了。

再度出家

因緣是不可思議的,在大陸來臺的老輩法師之中,認識最久的是白聖法師,親近最多的是南亭法師,見面最晚的是東初法師。我在辦理退役的過程中,最先請求的是白聖法師,其次相助的是南亭法師,最後助成的是東初法師。我與東老人第一次的見面,是在民國四十七年(西元一九五八年)的佛誕節,那是在臺北市新公園的音樂台前,浴佛大典尚未開始的時候,是由於我的同學,當時《人生》月刊的編輯性如法師的介紹。東老人為了助成我的出家,盡了最大的努力,他自民國四十八年(西元一九五九年)的六月下旬直到同年的十二月中旬,一直在為我的事情費神,也一直在為我的事情操心,他給我安慰和祝福,當我每遭挫折之時,他必給我鼓勵,我到北投去拜見他的時候,往往也會送我百呀八十元的零用錢。對於一個與他毫無淵源關係的我來說,這實在是一件難能可貴而銘感不已的事。

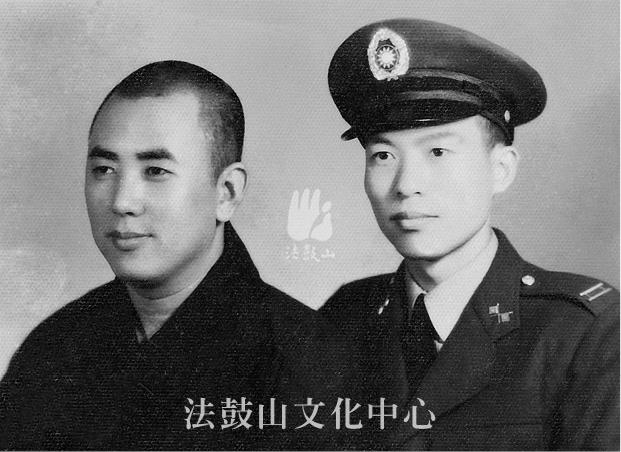

上海靜安佛學院的已故同學性如法師(左)與軍中時的作者

最初,性如法師曾向東老人提起,說我退役之後,重新出家之時,希望能給東老人做徒弟,東老人則說,他對收徒弟一事,並無什麼興趣。後來,隆根法師也代我向東老人提到這個問題,他還是說無多興趣。

漸漸地,我是真的退役了,我是必須重拜師父重新出家了,但還不曾確定,究竟跟誰出家。有一天,我在善導寺說起這個問題,演培法師則說:「現在由你選擇,臺灣的大德法師,誰都會樂意成就你出家的。」

以我的看法,從關係及情感上說,應該去請南老人成就;從恩義的觀點上來說,應該是請東老人成就。雖然這兩位大德法師,於德於學,各有所長,都是當今教界不易多得的大善知識。

也有人說:「你曾出過家的,你本來就有師父,何必再找一個師父的帽子戴在頭上?」我卻希望一切從頭做起,一切如法而行。童年出家時,幼而無知,馬馬虎虎還不要緊,現在中年再度出家,絕不可以再事糊塗了。當然,我也明白,既然重拜師父,重行披剃,師徒之間,有互相的權利,也有互相的義務,一個做徒弟的人,權利可以不要,義務卻不能不盡。所謂「師父的帽子」,當係指的是「義務」而言。

我不是忘恩負義的人,也不是輕易能被任何方式束縛得住的人,所以,我還是決定拜一位剃度師;並在恩義的原則下,我便請求東老人成就出家了。

本來,我的退役令是從民國四十九年(西元一九六○年)元月一日生效,我也準備於退役生效之後,慎重出家;但在東老人的勸說之下,在民國四十八年(西元一九五九年)的農曆十二月初一日,我就改了裝,那有兩個原因:第一是性如法師已向東老人辭去了《人生》月刊的編務,東老人命我接替,並且為我取了一個法名叫作「聖嚴」,要在版權位置的「主編」項下刊出;第二是因為文化館自臘月初一開始打佛七,要我隨眾參加。因此,我在臘月初一的早晨,便以出家相和大家見面了。

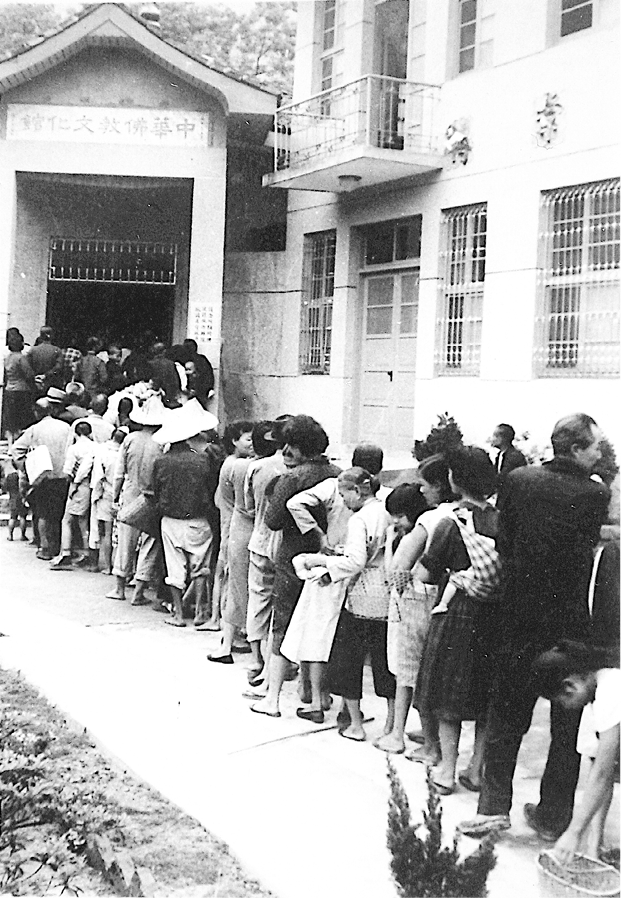

原先隆根與性如二師和東老人接談的時候,東老人的計畫很好,準備給我舉行一個比較隆重的儀式,請臺北的諸山長老聚一聚,並且在剃度之時,受一下五戒,但到後來改變了計畫。不過東老人的意思,也是對的,他對我說:「你的福報有限,要是舉行儀式的話,請人家來,就等於向人家要一份禮;不請人家罷,那又說不過去。你剛剛出家,實在不宜勞累人家的。」東老人是一個最最惜福的出家人,所以他不會公開化緣,在省吃儉用之下,建築了一座規模不算小的中華佛教文化館,發起影印了一部《大藏經》,每年冬季,還做一次冬令救濟。

因此,當佛七圓滿,臘月初八的中午,僅在佛前上午供時,說了一個簡單的三皈。並無剃度的儀節,更無受戒的儀節。參加的人,只有我上海的同學,了中與性如二師,以及由法藏寺來打佛七的幾位尼師。午供之後,蓮航法師因為不知道我不舉行儀式,也不知道我不想勞累人家,所以從中和鄉趕到為我道賀。因此,「來賓」也就僅僅是蓮航法師一個人了。照律制來說,這只算是皈依而不是剃度,但在中國的佛教,律制問題很不易講究,我既承認剃度,並且也請求了剃度,雖然沒有執刀而剃,也就算是剃度過了。

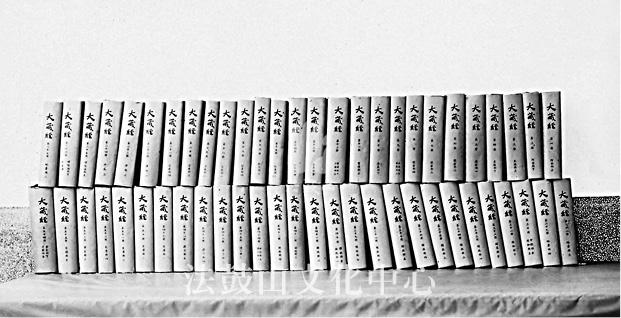

中華佛教文化館由東初老人主持影印《大藏經》正編

但在農曆十一月三十日的下午,也就是即將改裝的前夕,為了以後便於師徒相接相處的問題,我向東老人提出了四點屬於我自己的態度及願望:

(一)我的身體,一向不好。

(二)我將盡心盡力為文化館服務。

(三)我將來希望到其他地方住住,願師父允許。

(四)我將來希望多讀一些佛經,多用點修持工夫。

東老人聽了之後,只說:「三分師徒,七分道友。你已不是小孩子了,一切均由自己作主。」不過,又在他的語意之中,說到我想去其他地方住住一事,雖然未說不贊成,但總有些不樂意。這一點,我是最感抱憾的事,為了能夠多用一點真工夫,在文化館先後僅住了兩年,便離開了;這也是最使他老人家失望的事了。不過在我尚未改裝之先的個把月,東老人也自動地談到這個問題,他要我出家之後,應該放下一切,少寫文章,多看經,多懺悔,並要我找一個道場像關仔嶺大仙寺那樣的地方,靜養靜修一個時期,然後再出來。可是,當我尚未改裝,便已接受了《人生》月刊的編校,這一個計畫也就無法實現了。

這次出家,雖沒有舉行出家剃度的儀式,但在事前事後,仍收到了幾位師長道侶的賀禮,他們是東老人、南老人、悟一、妙然、成一、蓮航、守成、隆根、性如、清霖、清月、慧敏等法師,以及孫清揚、張少齊、喻春寶等居士。我想,出家真好,才把頭髮削光,就有這麼多人的布施結緣。但是,我又不禁臉紅起來,剛把頭髮剃光,又憑什麼接受這些布施呢?這使我久久不能自釋,也使我更加堅定了將要多讀經多用功的願望。

早期中華佛教文化館舉辦之冬令救濟

從此,我已算是再度出家了,我已成為東初法師的徒弟,我已不再叫作張採薇,我已叫作釋聖嚴了。

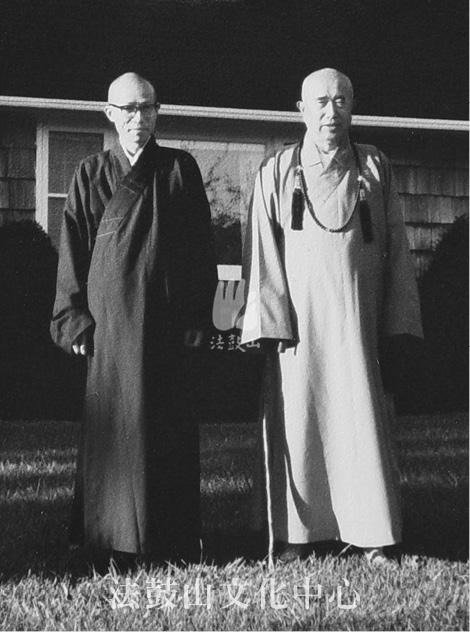

與師父東初老人在美之合影

說到更改姓名,真是一樁氣惱的事。內政部現行的姓名條例規定,僧尼還俗,必須改出家姓名為在家姓名,俗人出家,則不許改在家姓名為出家姓名。我們政府的立法機構,如果不是審查上的疏忽,便是有意歧視佛教而變相地否定了出家人的身分!

我,總算幸運,在第三級的行政機關裡,有一位姓劉的同鄉佛教徒,他辦戶政,他幫了我的忙,利用內政部准改「不雅姓名」的機會,把我的俗名改成了現在的法名,但是,我的俗姓,還是更改不成,因為,姓氏不可能有雅與不雅的情形。即使如此,我已感到高興了。除了大陸出家的僧尼,凡是臺灣的出家人,不論男女,還沒有另一位能把俗名俗姓在戶籍簿上更改過來的哩!

靜思

北投,過去是臺灣的八大名勝之一,現在的臺灣,雖已不止八大名勝,但是,北投的稱為名勝,那是變不了的。

北投,這是我初到臺灣時的舊遊之地,但是,自從「保衛大臺灣」而改為「建設臺灣為全國模範省」之後,那裡的旅館、別墅、公寓、飯店、招待所,一年比一年地多,也在一年比一年地高,一年比一年地大。天然的溫泉,加上人工的修飾,公園裡的花草樹木,涼亭石凳,種的種、起的起、油漆的油漆,到春天來臨的時候,映山紅,到處都有,櫻花樹,笑靨迎人,如因懶得去陽明山,在北投公園,照樣可以欣賞到同樣的花景。

早期的中華佛教文化館

我在「中華佛教文化館簡介」之中,曾經這樣寫過:「北投為臺灣著名風景之區,尤以溫泉淳和享名於世。山青水秀,綠蔭遍地,花木扶疏,旅社林立,每至假期,遊人如織,盤桓其間,如入畫境。中華佛教文化館,即在此一畫境之內的公園區中,位於新北投溯溪而上的兩山之間。」

可見,我能在文化館出家,實在是非常幸福的事。

文化館本身的情形,我也在「簡介」之中這樣說:「由大陸來臺之東初法師於民國四十四年(西元一九五五年)開始興建,先有佛殿及客廳各一幢,繼於民國四十九年(西元一九六○年)秋季,影印《大正藏》正續兩編完成之後,復建印藏紀念堂二層樓房一座。故其既為弘揚佛法的道場,亦為美化風景的建築。」

除了庋藏好幾部《大藏經》及許多的佛教文物,還藏有《二十五史》一部。除了文化事業,還兼辦慈善救濟事業。其實,文化館是北投乃至陽明山地區唯一辦理文化慈濟事業的佛教道場。

終年不斷的潺潺溪水,從文化館的腳下溜過,遇到氣壓稍高的日子,或者是比較涼爽的季節,或者是每日的清晨,你會見到一群群、一簇簇、一條條的硫磺溫泉的蒸氣,像市集的炊煙,更像迷濛的焰火,婀婀娜娜地爬向空中,然後,在半空裡飄盪、起舞、幻變、消失。

從文化館一眼望出去,濃綠的大片樹林,雖在百尺之外,卻像伸手可及;那些紅牆綠瓦的建築物,嬌羞似地隱掩在綠蔭深處,巧妙地鑲嵌在山水之間,那是幽雅的,也像是神祕的。所以有一位居士去暫住的時候,要說:「這不就是極樂世界的景色嗎?」

出家之後的生活,要比軍中安定清爽得多,尤其是北投這個地方,有天然的溫泉,每天可洗一次溫泉浴,對於我的風濕背痛極有益,經過半年之後,背痛的感覺,已大為減輕。同時,在民國四十九年(西元一九六○年)的冬天,至民國五十年(西元一九六一年)的春天,智光長老給了我一些錢,教我看了中醫,配了一付藥,吃了雖未有顯著的效果,但對我的身體的確有益。

民國四十九年(西元一九六○年)開始,我的事情並不多,在那年的春天,我連做朝暮課誦,每天將近有五個鐘點的時間在佛殿上度過,每天上下午各看一卷經,除了早晚課誦,我還禮一支香的大悲懺。故在那段時間中,我看了一部《華嚴經》、一部《大涅槃經》,然到夏天以後,就不行了,正看《大智度論》,看了二十多卷便看不成了。

以後我在文化館,沒有什麼好做的,但在時間上,卻是零碎的,要想靜下來看一部經,似乎非常困難。再說,我的健康,尚未復原,除了編雜誌,幾乎也沒有精神寫文章,好像也沒有什麼可寫的。經常胸悶頭暈,到了民國四十九年(西元一九六○年)的冬天,尤其畏寒,穿了很多衣服,還像沒有暖氣。有一次孫清揚居士見了我,認為我沒有寒衣,要布施我一件什麼的,其實,我是穿得很多了,身上就是不發熱。所以,要我一連覆幾封信,也覺得心裡慌慌的,頭腦空空的,手腕軟軟的。因此,有一次悟一法師問我:「你在軍中能寫許多文章,出了家,怎麼不寫了?」自從民國四十五年(西元一九五六年)冬季,悟一法師認識我之後,一直待我很好。但他尚不知道我已不能寫稿!

受戒.告假

當我出家以後,妙然法師教我看看沙彌律儀,以便做一個像樣的出家人。這一指示,對我非常受益。於是,我又知道我雖出家改裝,未受沙彌戒,尚是一個光頭白衣。我向東老人請示了好幾次,終於我在民國四十九年(西元一九六○年)農曆六月十一日的晚上,在新店的竹林精舍,禮請隆泉老法師,做了懺摩,十二日的上午,又到臺北的華嚴蓮社,請智光長老,為我授了沙彌十戒。我雖兩度出家,可是第一次改裝,皈依的儀式都沒有做,第二度披剃,也僅說了三皈。到此為止,才算是個合法的出家人。故在當時的感觸很多,便寫了一篇〈由我受了沙彌戒說到戒律問題〉11在《人生》上發表。

民國五十年(西元一九六一年)過年以後,我即做離開北投的準備,故託星雲及浩霖兩位法師為我介紹高雄美濃朝元寺去禁足。因我有一個感覺,師父的文化館,乃是用功的理想處所,但是,其他的人可在那裡安心用功,我這個徒弟,卻有不同。雖然,文化館終年只有兩次法會,一是七月份一個月的地藏法會,一是臘月上旬七天的佛七,平常或者也偶有堂把外來的佛事,但總不是經懺門庭,比起我在上海的大聖寺時代,這實在是一個安樂境界。然而,有一個門戶,就有生活,有生活,就有必須的應酬,如果師父他老人家在裡裡外外地忙,縱然不叫我做什麼,我非禽獸,豈能安心?否則倒像我們對換了師徒的輩分。

我自知障重,到了三十歲時,才算真的跨進了佛門。本來,人到三十歲之後,正應放手做事,我則不同,三十歲前,在學業及德業,幾乎是繳的白卷,尤其是佛學及修持,我必須趕緊彌補。要不然,心願厭離,卻是脫不了生死的黑業,心願度眾,奈何又肩不起弘化的重擔。因此,我準備要離開北投了。

但我此時,尚是一個沙彌。

很幸運,我在八個月前,就已知道了道源長老要傳戒。到民國五十年(西元一九六一年)的農曆八月,我受了三壇大戒。現在,將我受戒時的大致情形,抄摘我「寫完戒壇日記之後」的幾段話,用來說明:

我的身體一向瘦弱多病,故於八個月前,得悉八堵傳戒之時,我便天天定時定數禮拜觀世音。一則懺悔罪障,一則祈求加被,以期如願受戒。我於來山報到的前夕,仍在吃藥。一到戒期之中,雖然經過「波蜜拉」颱風的襲擊,曾將我內外衫褲淋得透濕,然而竟未因此害病。以後感冒在戒期中普遍流行,我也僅僅受到輕微的感染,吞了幾片「傷風克」也就好了。

這是我極感欣慰的事。

戒場書記真華法師向得戒和尚建議,要我負責「戒壇日記」。得戒和尚也當面做此示意。

我來是為求戒,並非為來寫文章。

只想讓我多動身體,少動腦子,尤其不要動筆桿。

然而,我的初衷,並未得到戒和尚及書記師的同意。

乃至出家戒期圓滿之後,仍被留了下來。

最糟糕的,我又被開堂師父內定做了「沙彌首」,這當然是他(白聖)老人家對我的愛顧,但我知道「沙彌首」是出鋒頭的,也是最辛苦的。

但到最後,還是沒有辭掉。後來開堂師父向大家說了個受戒不要當班頭的故事,來安慰各班班頭,並使戒兄們體諒班頭的苦衷,且有四句結語:「受戒切莫當班頭,生活行動不自由,戒師罵來戒兄恨,含著眼淚向內流。」

好在戒師慈悲,戒兄友善,戒期終了,不知是否有人恨我,總還沒有挨罵。

正因如此,我就特別辛苦了!

但是,三寶加被,我在戒期之中,一直忙著,精神一直很好,沒有發生障難,沒有感到不安。尤其在以求戒期間,竟讓我寫下了將近十三萬字的一本「戒壇日記」。

在戒期中另有一點可記的是我這個窮戒子,既然當了沙彌首,卻又無錢打上堂齋,這在白公老人命定我做沙彌首時,我便首先提出,他老慈悲地安慰我說:「要你發心為戒兄們服務,哪還要你出錢打齋。我與戒和尚也都知道你沒有這筆打齋的錢,如果一定要你打,我們出錢為你打。」這太使我感動了。戒期圓滿,戒和尚道源長老,竟還倒賜了我五百元新臺幣,這是相等於一份書記職的犒勞。原來,他老要我寫戒壇日記,目的是要使我安心地受下這筆厚賜。可見,道老、白老,以及書記真華法師,對於我的厚愛了。在此期間,陪堂悟明法師、三師父淨念法師、四師父淨心法師等,無不對我分外地照顧,使我銘感不已。也許我就是叨了曾經出過家的光吧!不過,後來我才知道,有幾位戒兄,滿望會做沙彌首或班頭的,故也準備好打上堂齋的錢,結果,戒場選拔班首的原則是年輕、活潑、反應力快、學習力強,所以多半選的是幾家佛學院的學生,並未著眼於錢,因此,那幾位失望的戒兄,也就不打齋了,相對地倒是念著要我打齋。我雖不是學生,經濟力量則和學生差不多,終於由七、八個頭合起來打了一堂上堂齋。

戒兄之中,有這樣的人物,出家來求戒,還想出什麼鋒頭,這個鋒頭何用呢?這只能證明一點:那就是「放不下」。後來這幾位戒兄不是勞累殞歿,便是離僧返俗。可知,出家而不生起厭離之心,終不免仍在苦惱中打滾。

戒期由民國五十年(西元一九六一年)九月十二日(農曆八月初三)進堂,至十月十二日(農曆九月初三)圓滿,整三十天。我是國曆十月五日(農曆八月二十六日)二十時四十分得比丘戒,一籤三壇共九個人,同時受羯磨得戒,這照律制而言,自是有問題的,然在我的心理上,總是受過一次戒了,由三師七證為我授過比丘戒了。

我被留過了七天的在家菩薩戒,至十月十九日晚上,始告假出戒場,返回北投文化館。

可是,回到北投住了幾天,覺得心裡很亂,因為我要向師父告假南下了。為了定一定心,我去新店竹林精舍誦了一個星期的《四分律比丘戒本》,為南下後閱律藏做準備。只是內心還是很痛苦,種種矛盾使我不安。因為師父只有我一個徒弟,我決心要走,使他非常傷心,他度我出家的目的,就是盼有一個親人在他身邊,而且他有一大套的遠景,希望我協助他實現,那麼,我的走,便是負恩無義!奈何我又不能不走。結果,我在我的日記上,為自己做了這樣的疏解:

徒弟不在師父座前服務,而要到別地方用功,這是不孝,但也真是無可如何,人與人間,現實與理想,總有一段距離,為了理想就不能遷就現實,遷就了現實勢必放棄理想。因此,我對東老人,雖抱懷恩之念,也負愧疚之心,正如我對我的父母一樣,父母生我育我,恩深逾海,我竟未有一個報恩的機會。父母與子女,師長與弟子,前者的給予,總要比後者的報答,多而又多。這種自然律則,亙古皆然,此也正是後人懷念前人的一大根源,後人縱然念念懷恩,竟又永遠無法做到恰如其分的報答。

我今此去,雖非違背佛法,我卻不想用大話來為自己脫罪,所以我不配說以度眾生來做報答師恩,即使我今此去,是為求法,我卻尚沒有資格借用佛陀的話說「若不說法度眾生,畢竟無能報恩者」,因我尚不知道能否學成一個夠條件說法度生的人。所以我只能做一個念念懷恩而又無以報恩的人。

我寫了這段日記之後,心情平靜了很多,故在十一月上旬,再回到文化館。

另一使我遺憾的事,是我負責編校的《人生》月刊,我的南下,便使《人生》停刊。我也萬萬想不到,一份發行了十三個年頭的雜誌,當它出了民國五十年(西元一九六一年)的十一及十二月的合刊之後,我就為它送了終,我自己成了這份刊物的「到頭編輯」!因此,我的離開,東老人是一千個不高興,但到最後臨走的前夕,我搭衣先在佛前及祖堂告了假,再向東老人告假時,他卻非常愉快,做了簡短的開示,並且賜我一疊鈔票。他老人家對我,畢竟是開明而又慈悲的。

第二天是十一月十二日,我提著簡單的衣單,再向東老人頂禮告假,他一直把我送到大門口,沒有說一句話,見我走遠了,我回頭看了幾次,他尚在門口站著。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-01 歸程|第八章 軍中十年

發表評論