五一、新春.社會菁英禪修營

二月一日,星期六。

下午接受臺灣電視《轉動的音符》節目主持人徐馥小姐的錄影訪問,要我站在佛法的立場,講禮讓忍讓,並且引用佛理或佛教的經典,來勸導社會大眾,忍讓一時而能夠平安一世。因為這個節目是受臺灣道路安全協會的委託而製作的單元,所以要我講一個自己聽到或者自己親身經歷的交通故事。

二月四日至六日,農曆新年的初一日至初三日。

年前幾天,我雖是出家人,仍不能免俗,文化館、農禪寺、法鼓山,都得忙著大掃除、備年貨、辦年事、安排種種新春期間的活動。

二月四日到六日三天之間,中華佛教文化館拜千佛懺三天。五日、六日,農禪寺拜大悲懺兩天。每年的大除夕,上下兩院的全體大眾,都到文化館祖堂辭歲禮祖,現在人多了,祖堂太小,快要站不下了。文化館拜年懺,歷年已久,由於信徒多了,大殿太窄,也已站不進去了。農禪寺的大悲懺法會,很受信眾歡迎,也把大殿擠滿,甚至連用閉路電視同時拜懺的一大間臨時屋,也達飽和狀態。大家只有指望祈求著法鼓山早日建成了。

二月七日,是農曆正月初四日,例行是臺北各寺院間輪流主辦的春節團拜日。最初是由東初老人倡導的,免得大家為了拜年,你來我往,浪費時間。今(一九九二)年由聖靈寺的今能法師作東,我當然也去參加了這一場盛會。

二月九日至十一日。

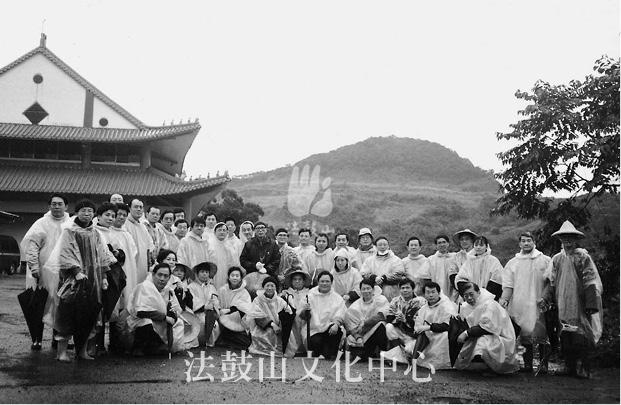

作者於法鼓山主持社會菁英禪修營圓滿與全體合影

二月九日下午四點到十一日下午五點,共計五十三個小時之內,我們在法鼓山舉辦了一項別開生面的「社會菁英新春禪修營」的活動。

它的宗旨是︰關懷社會,開創明天。消融自我,開發潛力。提昇人的品質,建設人間淨土。

它的課程內容有四點︰1.禪修的方法及層次,2.正確的禪修理論及觀念,3.如何將禪修用於日常生活之中,4.如何以禪修來處理身心及環境的問題。

它的對象是︰工商、文教、傳播界,處長及經理以上的單位主管,和相同層次的社會人士。

它的名額是:三十至五十名。

它的協辦單位是︰1.《時報周刊》,2.中國廣播公司。

我們對於這項活動,策畫了將近半年的時間,直到我於今年一月八日,從美國回到臺灣之時,通過《人生》月刊及《法鼓》雜誌兩種刊物的廣告宣傳,收到了四十多張報名單,距離預想的目標尚有不足,幾位籌備的人員心中乾著急,有的提議登廣告,公開徵求;有的主張印發信函,普為勸請。其實這些都是很笨的辦法,甚至會產生負面的效果。

後來通過少數幾位護法居士的接觸、聯繫、介紹,在不到三週之間,又增加了三十多位。由於法鼓山的宿舍、大殿、餐廳、廚房僅是臨時性的工寮,空間不大,設備簡陋,無法全部接納,籌備人員開了幾次會議,問了我的原則,確定了錄取的名單如下︰

| 姓名 | 職稱 | 姓名 | 職稱 |

|---|---|---|---|

| 王 清 | 雷諾工業負責人 | 王瑞慧 | 台化高級專員 |

| 鄒忠科 | 淡大歐研所所長 | 簡志信 | 《時報周刊》發行人 |

| 黃光弘 | 康和資訊總經理 | 王協森 | 花蓮玉里國中校長 |

| 歐長昌 | 中國生產力中心經理 | 蘇錫清 | 清靜社會福利事業基金會董事長 |

| 徐重仁 | 統一超商總經理 | 蔡金川 | 國賓飯店協理 |

| 司徒達賢 | 政大企研所所長 | 陳金龍 | 電信總局工程師 |

| 吳美輪 | 華航飛航機務長 | 范朝明 | 花蓮瑞穗國中校長 |

| 翟 翬 | 中視新聞部副理 | 郭嵩山 | 律師 |

| 王文貴 | 統一超商總經理秘書 | 邱民雄 | 台塑關係企業營業處長 |

| 陳盛泉 | 新力公司總經理 | 鄭丁旺 | 政大教授 |

| 李明威 | 勝利之聲廣播電台總經理 | 楊憲勳 | 富鴻證券董事長 |

| 王木榮 | 成大航太所副教授 | 洪芳忠 | 電信訓練所講師 |

| 蔡崇焜 | 金苑景觀負責人 | 王志雄 | 立法委員 |

| 丁守中 | 立法委員 | 吳鈴嬌 | 《時報周刊》撰述委員 |

| 黃冠豪 | 律師 | 侯翠杏 | 侯政廷文教基金會執行長 |

| 單德興 | 中研院副研究員 | 王雪清 | 南亞塑膠營業處長 |

| 鄭泗滄 | 成大副教授 | 姜慧嵐 | 中興百貨健身事業處經理 |

| 陳盛沺 | 聲寶董事長 | 黃麗華 | 華九建設董事長 |

| 沈子剛 | 聯剛企業負責人 | 莊淑惠 | 臺群纖維董事長 |

| 關 珠 | 國華證券副總經理 | 陳怡芬 | 花旗銀行經理 |

這些人在平常多半不會到農禪寺來參加共修,所以用「社會菁英」這個名稱來吸引他們。他們事後還向我建議︰最好不用「菁英」二字,否則會使未被錄取的人士自卑。其實兩天課程內容,固然已讓他們感到非常踏實有用,事實上哪能及得那些未被稱作「菁英」的人士來參加一次禪七更受用呢!禪七是整整七天,跟我同修,聽我開示,並有足夠的時間做攝心、安心的工夫。因此有人到最後的心得報告之時,希望能有機會參加我的禪七。可惜他們太忙,可能性不高。

這次禪修營中,我提出了二個主題,那就是︰1.消融自我以接納他人,2.提昇自我以成就他人。畢竟這些人士都是社會菁英,領悟力高,接受力強,不論聽和看,都非常地敏銳。雖在攝心、安心方面,沒有體驗到多少,然在接納他人和成就他人的觀念上,倒是向前跨越了一步。尤其是對禪和佛教的認識方面,他們本來就有基礎,聽了我的開示之後,也增加了深度與寬度。

禪修營結束後,很快地就在《中國時報》和我們的《人生》月刊做了專欄的報導,接著就有其他幾家如《聯合晚報》、《自立晚報》、《自由時報》,乃至《商業周刊》和邱永漢主持的《財訊雜誌》,也都做了一連串的專題訪問、正面報導。

正好那一陣子靈泉寺的惟覺禪師連續主持了十個禪七,也有許多政工商界的知名人士參與,而受到新聞媒體的重視,特別是國防部長陳履安參與禪七修行的報導,受到廣泛的傳誦,其實我們法鼓山,並沒有跟靈泉寺商量好在同一時段,舉辦這樣的活動,純屬於巧合的因緣。因此而使農禪寺與靈泉寺,被媒體相提並論,也使得臺灣的傳播界,掀起了一陣採訪報導禪修活動的新聞熱潮。

這對於整體的佛教,當然是非常好的現象。能夠讓社會大眾,知道什麼是正確的學佛之道,什麼是正統的禪修法門。多年來,在中國佛教界,已少有人知道禪修法門是立竿見影的一種修行活動。因此正信的佛教徒多不敢嘗試禪修,恐怕走火入魔,只好讓旁門之士,大談禪修禪悟。正因為在臺灣能夠以正統的、純粹的中國禪法,指導人修行的道場,猶如鳳毛麟角,致有不少打著禪的招牌而以擺玄虛、弄神通、速成聖果等為號召的人士,趁虛而入,大行其道。經過這一次媒體的普遍報導,也可以顯示出當今的社會中,有識之士還是不少。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-06 東西南北|五○、錄音訪問.法鼓山文教基金會

發表評論