一一、飯館.鄉土館.山喜房.本納寺

八月五日的午餐,是由東京大學赤門前的「山喜房佛書林」老闆作東,在他們附近一家日式料理的「萬盛庵」餐館,讓我們享受到一頓美味可口的日本麵食,菜式不多,卻很合我們的口味。因為我們去得太晚,已是下午一點,所以東道主淺地康平氏到了以後,打了招呼就因有事離開了,反正當晚我們還要去他的書店訪問,是否要陪我們同桌用餐,並不重要。

午後,由惠敏法師率領我們參觀東大所在地文京區的鄉土歷史館。那雖是一個區的歷史博物館,卻運用現代的科技,製成種種的圖表、模型、音響,配合著優美的圖片,既不俗氣,也很熱鬧,尤其對於文京區開發史的介紹,比一般所用的多媒體幻燈片還要精細可看。所以惠敏法師建議,如果我們國內佛教歷史的介紹,也能模仿該館的設施,應該很有教育意義,也有相當的吸引力。另有一種用投影方式,介紹一個文人的故事,生動而又立體化,那種科技的設施,令人感到新奇和巧妙。

從鄉土館出來已是下午五點多鐘。惠敏法師便帶我們上該館對面隔著一條小街的中國餐館晚餐,是一家臺灣人經營的中華料理,那天特別把二樓空出,只讓我們專用,搬上桌的素菜,看來還算內行。本來那家館子不供應素食,全是看了我們是臺灣來的同鄉。要曉得在東京希望吃到中國式的素菜,是非常難得的事,如果不是人熟地熟,像我們這樣的團體,只好到西餐館吃生菜沙拉,或者到路邊的小店叫一碗蕎麥麵果腹了。

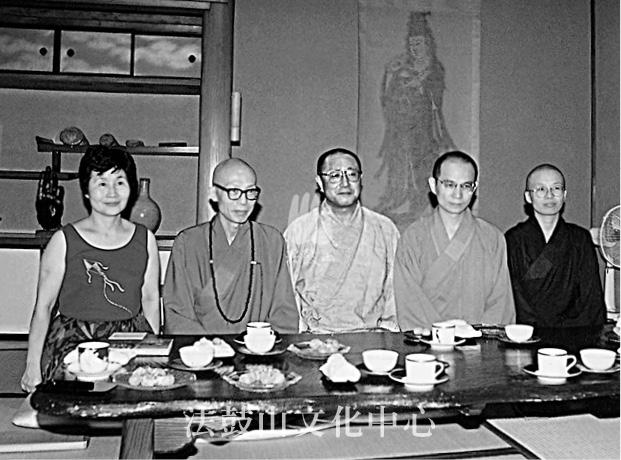

訪問山喜房佛書林,左起:淺地康平、職員吉山利博、淺地夫人、作者、惠敏法師、果鏡法師。

下午六點,山喜房佛書林唯一的老職員吉山利博先生,駕車到餐館來接我和惠敏、果鏡及施建昌等僧俗四人去訪問他們的書店。其他人員,有的希望逛街看看東京的夜市,有人去訪問他們自己的朋友,也有人想早點回到旅館休息。

山喜房佛書林出版社的歷史相當悠久。在我剛到東京時,他們的老闆是青木先生,淺地康平是職員;後來青木過世,淺地就把這家店接了下來。最初我是由留日的先輩慧嶽法師的介紹才認識他們,後來我就成了這家書店的常客,有新書,不管是哪一家出的,我都向他們購買。日本的任何書店,都是不二價,只有山喜房對我們特別優惠,可以打折扣。他們也很會做生意,不把我們當顧客,而是當朋友。所以當我在一九七五年,學成離開東京而到美國時,就由淺地和吉山兩人,駕著他們的客貨兩用車,把我送到羽田機場。當時在日本為我送行的,除了他們兩位就只有另一位留學生達和尼法師。

這天晚上,我到山喜房舊地重遊,見到淺地夫婦,不能說風貌依舊,但也沒有太多的改變,不過他們那時讀小學的男孩,現在已經三十多歲。店面並沒有改變,只是書架重新裝修。當年(一九七五年)他們為我出版的博士論文《明末中國佛教の研究》,也高高地靜靜地站在他們的書架上,我問他們我那本書銷路如何?他們就說「還好」,我便不好再問什麼。當時出版五百冊,我自己買下一半,現在他們書架上的是否還是那兩百五十冊中的成品,如果說是的話,那實在使人傷心,如果不是,等於我要向他要版稅,既然是朋友,我那本論文也不是暢銷書,就不必去管它了。只要在國際上讓人知道有這本書,也還能買到這本書,我就可以心滿意足了。

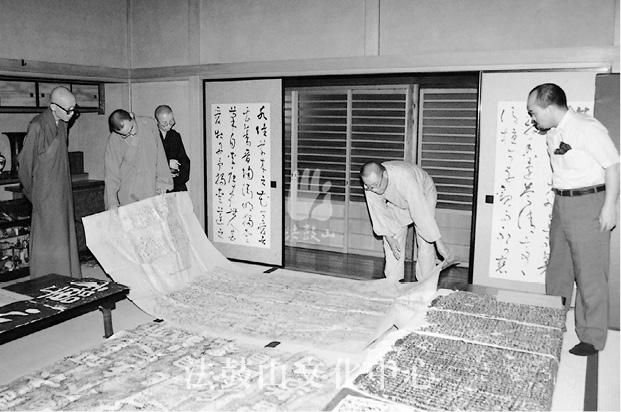

訪問桐谷征一先生(右三)的本納寺

當晚我還事先約好,去訪問另外一位老友,那就是現任本納寺的住持桐谷征一先生。本納寺是位於東京豐島區池袋附近的一個日蓮宗派下的小廟,原任的住持是兜木正亨博士,是一位研究《法華經》版本學的專家,曾經在英國倫敦大英圖書館做過兩年的研究。今(一九九二)年春天,我訪問該館時,還看到有關他的紀錄。因他只有女兒,未生兒子,當他過世之後,該寺便由他的女婿桐谷征一先生來繼承住持的職位。

桐谷先生也是立正大學出身。當我留學日本時,他已修完博士課程,正在圖書館任職,並兼任佛教學部的講師。他的專長是西域的佛教,對於中國佛教很有興趣,原來預定是要繼承該校的野村耀昌博士,是專攻中國佛教史的,所以一直跟我非常接近,並且向我學習中文。我在留學期間,也曾經被他帶到他自己的故鄉福岡縣的一座寺院,他的父親就是那所日蓮宗寺院的住持,後來由他的哥哥繼承父親,他自己則接受了岳父的遺職。當我上回於一九八三年訪問東京之時,就是住在他的寺院,這次當然要去做一次拜訪。

我們到達該寺,已經過了晚上七點,本納寺沒有任何改變,大殿之外就是一排廂房。大殿是道場,可以用來舉行婚喪喜慶及各項佛教儀式。一排五間的廂房,是用作他們的住家,包括廚房、臥房、客廳、書房。桐谷夫婦有三個女兒,沒有兒子,女兒都已長大,那天晚上正好都逢外出,看樣子桐谷的繼承人也將是他的女婿了。

招待我們用過茶點之後,桐谷先生便向我介紹,他近幾年來,已改變研究的方向,正在研究中國北齊的石經,因為這還是一項冷門。自從北京的房山石經問世以來,尚未有人對它做廣泛而深入研究,如果有的話,桐谷該算是第一位了。又由於石經散見於中國各處,很少有第一手的資料線索可循,所以這十多年來,他已實地勘察訪問中國大陸的北方達十五次之多,包括河北、河南、山西、山東,不論有名、無名的石經,只要聽說何處留有殘跡,他就前往訪問。因為他能通達一些中國話,所以較為方便。

作者等一行訪問本納寺,其住持桐谷征一先生展示石經拓本真蹟。左起:作者、惠敏法師、果鏡法師、桐谷征一、吉山利博。

接著把我們引到他的工作室,參觀他所蒐集的石經拓本資料,讓我大開了眼界。那些東西就以我中國人來講,也是很不可能得到手的,譬如說:泰山的大字《金剛經》,每個字都有三、四尺見方,而且不是現代人的拓本。另外還有一套石經,每個字跟中等身材的人那麼大,其他尚有多種石經的真蹟拓本,而且滿室都是拓本墨汁的香氣,但是他說還要去蒐集更多的資料,才能把論文撰寫成功。做學問要花那麼大的工夫,那麼長的時間,精神可佩。我預期他在寫成出版之後,一定是一部不朽的世界名著。因為他不像一般學者那樣,只是坐在圖書館中抄抄寫寫,便完成了他們的著作。

當他們夫婦知道我正在為了建設法鼓山,才到日本訪問之時,便捐助了法鼓山日幣十萬元,真是感激!

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-07 春夏秋冬|一○、東京大學

發表評論