一八、知恩院.金閣寺

下午,從大德寺出來,被服部先生帶去訪問淨土宗的總本山知恩院,我們沒有見到他們的「貫首」,是由該院的財務部長藤井真隆先生接待,在他們的會客室交換了紀念禮品,聽了簡報,喝完茶,便被帶著參觀該院的建築物。其主要殿堂,包括上中下三壇,中壇有彌陀殿、御影堂、集會堂、大方丈、小方丈、大庫裡、小庫裡等;下壇有總門、黑門、支院等;上壇有廟堂。我們參觀的,僅其中的御影堂、集會堂、大小方丈及總門。「御影堂」實際上就是日本淨土宗初祖法然上人的紀念堂,也是該院的主殿;大小「方丈」的兩個殿的四周迴廊,都用高架的木板鋪成,任何人走在上面,每一塊木板都會發出「吱吱」像鶯鳴的響聲,聽了令你覺得非常怪異,寺院應該非常寧靜反而用木板設計成為噪音,其目的何在?據他們的解釋,那兩座殿原來是貴族駕臨寺院,落腳休息乃至過夜之處,為了防止刺客的侵襲,所以做了這樣預警的防禦設施,如今已經沒有那樣的必要,為了保全古蹟,在維修之時還是照樣整新如舊。

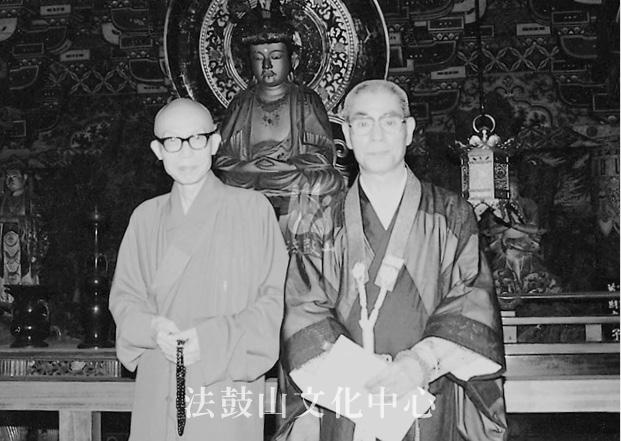

知恩院總門釋迦像前作者與該院財務部長藤井真隆先生合影

日本的許多名山古剎,多曾跟皇族與貴族有關係,這座知恩院也不例外。此院初建於西元一一七五年的高倉天皇時代,被指為淨土宗總本山則是西元一五二四年。先後受到嵯峨天皇、伏見法皇、將軍足利義政、後柏原天皇、慶秀權貴、後奈良天皇、織田信長、豐臣秀吉、德川家康等的幸臨及眷顧,他們蒞臨住宿之處,便是大小「方丈」,故有示警裝置的必要。日本寺院的「方丈」,是為高貴的俗人所住,「庫裡」則為住持的僧人所居,確有其道理,因為「方丈」的典故出於維摩詰居士,正是一位菩薩權現的居士。庫裡即庫院與廚房,奉佛者「大庫裡」,僧食者「小庫裡」,此在中國僅有庫頭經管庫房,尚無庫裡之名。

知恩院大方丈廊下,走上去會吱吱作聲。

我們這趟的知恩院參觀之行,除了在「方丈」見到許多文物的展示,由於惠敏及慧嚴二師,向那位藤井先生提醒和要求,獲得一項特許,那就是十多年才對外開放一次的該院「總門」,又名「三門」的門樓,也讓我們上去做了三十分鐘的參拜。由於去(一九九一)年整修完成後,曾向民眾公開開放,造成全國新聞的轟動,所以記憶猶新。

這座三門,建於日本室町時代,是唐式五間三戶的木造瓦葺門樓,是日本現存三門之中最大的偉構。於後水尾天皇元和三年(西元一六一七年)由江戶幕府的德川秀忠重建,不僅其建築物的古老而成寶,門樓上的一組木雕聖像,也已成為日本的國寶,包括寶冠形釋迦坐像、善財童子、須達長者,以及十六羅漢像,都是出自名雕刻家「佛工康猶」2的作品,其時代相當於中國的明末,距今已有三百零五年的歷史。我在中國大陸所見明朝所遺寺院,即是明式,日本則仍依唐式,足見其慕古之風,猶甚於中國。這座三門有四或五層樓那般高,在中國內地,我也未曾見過;攀登木梯之時,頗有直上雲霄的感覺,也讓我累得幾乎喘不過氣來。因為我們是貴賓,故亦破例開禁,允許使用照相機拍了幾張珍貴的相片。

離開知恩院,便往金閣寺,這座寺院僅一個木造貼金的三層殿堂,建築在一個人工湖泊之旁。從湖面望去,上下輝映,看來像在水面水底,各有一座金碧輝煌的天宮樓閣,配以四周一片翠綠的山林環境,使得置身其間的人,真有疑真似幻的感覺發生。雖其並不雄偉,卻有如入仙境的縹緲之美。雖然我在中國山西的五台山,也見有一座金閣寺,其景色則截然不同。前者浮於水面,後者騰於空中。這座日本京都的金閣寺,一名鹿苑寺,初建於西元一三九七年,明治三十九年(西元一九○六年)重修竣工,上中下三重樓閣,現仍屬於禪宗相國寺派下鹿苑寺的一部分,由於金閣的名聞遐邇,故名金閣寺,而與慈照寺的稱為銀閣寺,齊名於京都。

金閣寺

在金閣寺前全體合影

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-07 春夏秋冬|一七、水谷幸正先生.禪味

發表評論