四六、森林修道院

十月十八日,星期日。

昨天整日很累,晚上倒頭就睡,沒有注意到這座建築在一大片森林中的修道院環境如何。這天早晨五點起床盥洗之後,打坐一小時,就聽到修道院第一次的鈴聲。

我注意當晚所住的房間,是在這座修道院進門的正面一棟平房。低矮的天花板伸手可及,大約六坪大小,正面密封,背後開窗,對著森林,室內有小型洗手槽,進門左手有兩小間壁櫥,右面壁上有一小排書架,一張小型書桌,兩把木質舊椅,一張寬僅容許一人躺臥的木板床,床上鋪著一墊兩蓋的毛毯,都已相當陳舊,一大一小的兩條毛巾,聞起來也有霉臭的味道。僅有一個便槽的小廁所,是在室外的走廊盡頭,由這一排三個房間所住的人共用。並未發現洗澡的浴槽和淋浴的設施,後來知道他們有一個共同淋浴的地方,我們僅住兩夜,而且氣候寒冷,也就沒有去使用。這就是該院神父及修士所住的房間設備,他們把我當成貴賓,這個房間算是最大。經驗一下歐洲修道院清苦而簡樸的生活,也是很有意義。他們沒有布置一個專門接待貴賓的房間,也正是修道院的特色之一。一般人若住進該院也當體驗修道生活,暫時忘掉俗世的享受。

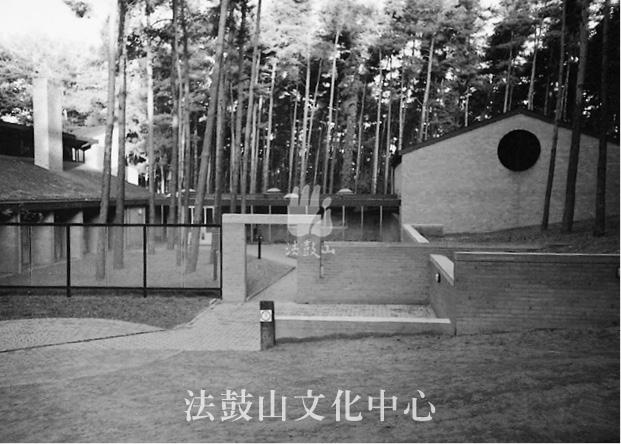

森林修道院正面

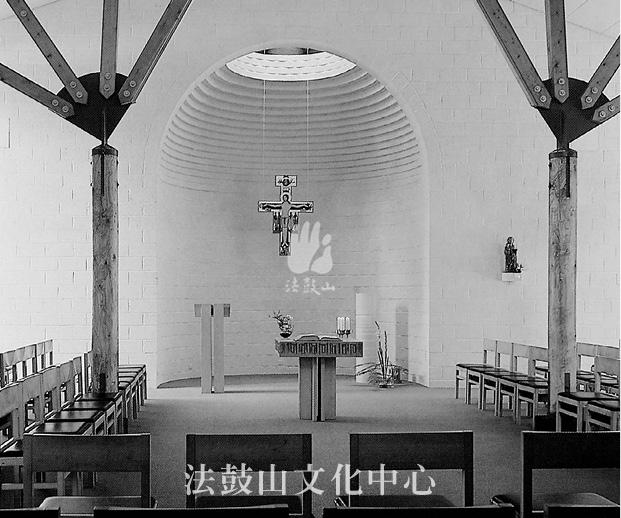

六點二十分,聽到第二次的鈴聲,全院的神父和修士們,都穿上了白色的長袍,陸續進入祈禱室,就在我住宿的那排矮平房的右側山坡上,通過室內的走廊就進入祈禱室;這是修道院中最主要的建築,也是最高最大的建築。四邊雖用紅磚,屋頂及樑柱則用木料結構,據說就是採用這森林內砍伐下來的材料,外觀雖是硬山人字坡頂,中間卻沒有支柱,故從內部看來則是拱形。室內靠後壁是聖壇,從其正上方的圓拱天窗,垂掛耶穌受難十字架聖像,聖壇背後在一般的教堂是彩色玻璃,而這個祈禱室則是密封的磚牆。聖壇的右側地上,點有一盞油燈,長明不息,而聖壇前有一張供桌,桌面供有三支白色蠟燭,在早晚課之時點亮,課完息滅,那是象徵著聖子、聖靈、聖父三位一體,都是用光明來代替。室內設有五十多把皮墊木椅,以U字形的擺成三排對著聖壇。我和果谷兩人被安排在他們院長右手的鄰座。

森林修道院的祈禱室

早課開始,首先閉目靜坐三、五分鐘,然後一人一冊課誦本,裡面都是拉丁語的聖詩讚歌以及《聖經》的原文,由一人起腔,全體十多位神父、修士一同唱誦,也有部分是單獨一人朗誦某一段課文之後,再由全體合誦。帶頭的人似乎是輪流擔任,我參加了兩個早課、一個晚課,都由不同的人帶頭,院長在第二天早上坐在另外的一個位子,看來也不是主席,目的是為了他要陪襯另外一位神父唱誦某幾段經文。由此看來,他們的院長,在祈禱室內並不就是主持儀式的人。

後來我問這位院長彼爾.方濟有關修道院的尊卑倫理關係。他說雖然有院長、神父、修士的差異,彼此卻都以兄弟(brother)相稱,在職務上有高低,在修行上也有前後,在組織上或精神的指導上,都以院長的指示為原則,平時的生活則一律平等。他說他做院長的好處,就是多犧牲時間和心力,來照顧修道院和同住的大眾,所以他是該院十九個人之中最忙的人。

用拉丁文所唱誦的早晚課,當然我無法懂得,唱誦的音韻相當和平,沒有太高太低,讓人聽來彷彿是從天外飄落下來的讚歌,頗有超塵脫俗,沒有煙火味的感受。這跟我在基督教堂所聽到唱聖詩那般的熱情不太一樣。我想,人在這樣的修道院,生活幾年之後,一定也能成為一個有修養的人了。

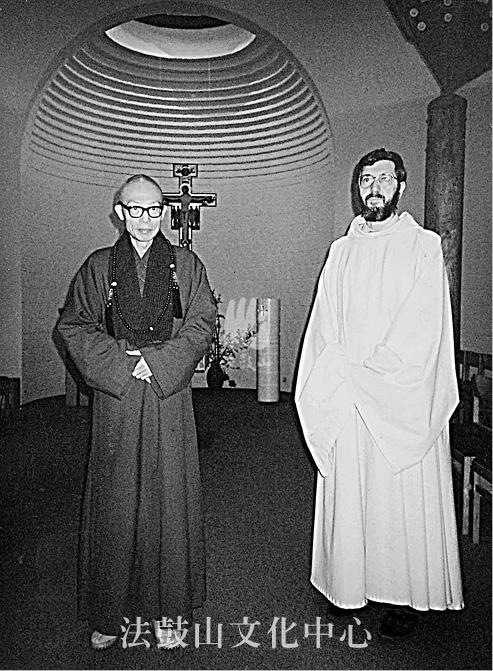

作者與森林修道院院長彼爾.方濟神父,在他的祈禱室合影。

早課之後,立即進入他們的餐廳,院長安排一位七十多歲的神父跟我對面坐下,他的中文名字叫耿芳績(R. P.

Francis de Grunne)。因為他在四十多年前曾在中國大陸住過,還能講幾句中國話,聽說我於明(一九九三)年的初夏可能會去四川的重慶,所以交給我一份資料,千萬要找到他的老朋友,也是比利時籍的周邦舊(Br. Peter Zhou

Bangjiu)神父,可惜他不知道那位神父的地址,只知道他是住在成都,要我到了重慶再代為打聽,這是他交代我的一個大任務,我想試著去辦吧!

他們用餐,是採取自助式。早餐很簡單:咖啡、牛奶、麵包、起士、果醬,就像美國式的早餐一樣。他們以為我是中國人,特別為我煮了一壺中國茶,這番用心相當感動人,可惜對我的腸胃而言,咖啡要比清茶更好,那壺清茶就讓他們自己分享了。

第一天早餐,是由他們把食物端給我們,到第二天的早餐,就讓我們自己處理了,像類似的待客之道,值得我們學習。

早餐之後,那位現年五十六歲的院長,帶我參觀他們的修道院,他能說相當流利的英語,還懂簡單的日語。他告訴我,這座修道院的歷史才二十多年,建立於一九七一年,它的名字叫Saint

Andre,面積只有三英畝,屬於Saint

Benedict派(西元四八○―五四七年),這是一位西元第五到第六世紀天主教的聖人。目前該院住有二十位神父及修士,年齡最小的也有四十歲,最老的已是八十多歲,因為很少有人願意出家,故有後繼乏人的危機。

非洲的剛果,曾經是比利時的殖民地,當年比利時的神父去剛果傳教,而現在則是剛果的神父到比利時來充實他們修道院的陣容。

這位院長告訴我,他們進入修道院,必須遵守三條誓願:1.過貧窮和獨身的生活,就是沒有私人財產和物質享受,也必須終身守持男女的淫戒。2.服從院長,服從神師的指導。3.終身不離本派的修道院。

由此可見,天主教的修道院中,沒有個人自由,也沒有個人經濟生活,若要到外地及國外傳教,必須是受教會的派遣,也受教會的節制,否則就算離會。正由於這樣的原因,要完成一個神父的資格,需要經過相當時日的培養。

從另一面說,這一派的天主教士,又非常開放。我在他們的修道院看到一個小型禪堂,就跟日本的禪堂那樣具體而微,是由這個修道院的創始人所設計,他曾到過日本,參加過禪修。

接著又把我們二人帶到他的院長室,那是非常簡單的一幢小樓房,從外面看是單層平房,裡面則架了一個閣樓,樓下是他的書房,樓上是他的臥鋪,跟我們紐約禪中心一樣,也沒有床鋪。書房沒有椅子及書桌,只有一張日式的矮桌,他的座位就是日本禪堂用來打坐的黑色圓布墊。使我更意外的是他的書架藏書,英文、日文、德文及法文的禪學著作幾乎占了三分之一,而且還蒐集了禪堂用的長短香板兩根,他聽說我是中國的禪師,就更加地恭敬。

這位彼爾.方濟院長,也曾在日本的禪院參加過禪修活動。而且又是「東西靈性交流會」(The Spiritual

Exchange East and

West)的成員之一,那是一個歐洲天主教會與日本禪宗各派間建立的一種交流活動。在歐洲的天主教方面有一個天主教教士們組成的「宗教對談修道委員會」,日本則有曹洞及臨濟兩派的禪僧加入這項活動。雙方的層次都很高,天主教方面,出動了現任教宗若望保祿二世,日本方面參與者有臨濟宗的名禪僧山田無文老師等人。

這個靈性交流會,從一九七九年到一九八七年之間,已召開了三次會議。第一屆是日本禪僧訪歐洲修道院,第二屆是歐洲天主教教士組團訪日本禪宗寺院,第三屆又由日本禪僧組團訪歐洲修道院。他們在會議期間,分享彼此的修行環境及修行方法。例如禪宗有日本的「接心」(禪七),天主教則有「避靜」的靈修。

這位彼爾.方濟院長,參加了第三屆「交流會」,從他贈送我的一大冊日本的《第三回東西靈性交流報告》中看到,其活動內容相當豐富。包括在同一所修道院望彌撒,同在十字聖架下用餐,同在禪堂、佛殿、祈禱室坐禪,做課誦。

類似的交流,至少已將彼此對立的局面化解了。不過會有什麼樣的影響,尚難預料。如僅限於高階層的教士及禪僧之間交流觀摩,不會發生信心的危機,假如對於一般初機的信徒,如果也做類似的交流,恐怕就會帶來問題了。

當天晚上,他們的院長集合了全院的神父和修士,圍繞著我,也做了一場東西靈性交流的座談,要我介紹自己如何出家,如何修行,以及如何訓練弟子。我也問了他們一些修道生活的問題,雙方有共同點,有不同點,譬如用念珠、燒香、燃燭、合掌、課誦等,外貌相同,涵義各異。

我從臺灣帶去送給他們的禮物是一盒臺中的名產「太陽餅」,我跟院長講,太陽在佛教是代表智慧的光明,所以他們在當晚每人吃了都很高興。修道院的食物簡單,卻未禁肉食,為了我在那兒作客,這座修道院也吃了三天素。

第三天上午臨走前,我要給他們一些金錢的捐助,彼爾.方濟院長則說:「你是我的貴賓,將來我也可能去你們臺灣。」因此這份心意,只有等到以後的因緣再說了。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-07 春夏秋冬|四五、歐洲宗教藝術.前往布魯塞爾

發表評論