六、傳授菩薩戒

我在一九九一年十二月二十二日曾經於紐約的東初禪寺,舉行了我有始以來第一次傳授在家菩薩戒的儀式,參加受戒的東西方男女居士共八十八位。這項消息傳到臺灣,就有不少農禪寺的信眾,也要求我為法鼓山體系的護法信眾們,傳授一次在家菩薩戒。事實上,三十年來,以我對於菩薩戒的認識和想法,早就有意做一項改革,所以一口答應了。

經過一年多時間的籌備,終於在今(一九九三)年二月十五日到二十一日的七天之間,為八百多位男女居士,舉行了兩個梯次的傳戒法會。

我個人在一九六一至一九六二年之間,寫完一本《戒律學綱要》,就已有了推廣菩薩戒及改良菩薩戒的心願。一九七○年代,我在東京撰寫博士論文期間,接觸到蕅益大師的戒律思想;到一九九○年,我們的中華佛學研究所,召開第一屆「中華國際佛學會議」。大會的主題是「佛教倫理與現代社會」,跟戒律精神是相關的,當時我所發表的論文,乃是〈明末的菩薩戒〉。

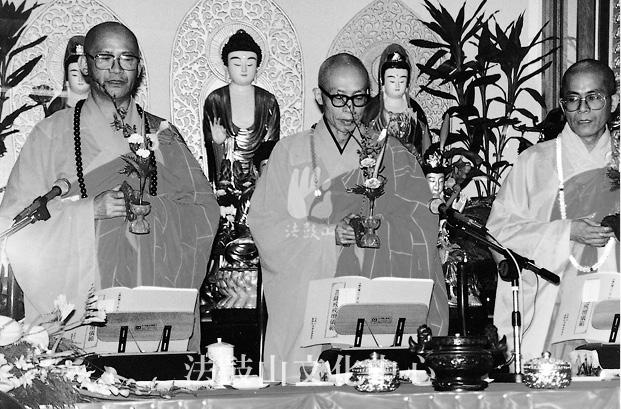

作者(中)與宏印大和尚(右)、今能大和尚(左)主持傳授在家菩薩戒儀式

事實上,中國佛教界的菩薩戒思想,直到目前為止,尚沒有脫離明末時代的模式和型態,也可以說,相當古老,若干部分已不能適應現代社會的要求。因此,到了一九九二年七月,中華佛學研究所召開第二屆「中華國際佛學會議」,我便提出了一篇長達二萬五千字的論文〈從三聚淨戒論菩薩戒的時空適應〉,其目的就是在於把菩薩戒的精神,集中於「三聚淨戒」,擺脫以往以《梵網經》菩薩戒十重四十八輕戒的若干不合時代環境之要求。因為菩薩戒的目的,是在於發菩薩悲願的大菩提心,不在拘泥於瑣碎戒條項目的授受,我在大乘經律中發現三聚淨戒是有相當大彈性的,可以由於受持者的程度而做不同層次的持守,遇淺則淺,遇深則深;淺者持淺,深者持深;根淺者見淺,根深者見深。

為了鼓勵我們法鼓山體系內的居士,發心求受菩薩戒,我在一九九二年底,寫了一篇文章,刊於《法鼓》雜誌,在那篇文章的開頭,就這麼說:「好多人,因為讀了我寫的《戒律學綱要》,便發心受了菩薩戒。好多人,因為讀了《梵網菩薩戒本》,所以不敢貿然求受菩薩戒。好多人,因為只知受菩薩戒有大功德,卻不確知菩薩戒的真實內容是什麼?便受了菩薩戒。」

同時,我在《人生》月刊一一七期,也這樣提到:「我常遇到受了菩薩戒的人,問他受菩薩戒的內容以及受戒之後要怎麼做,幾乎都只知道在形式上要穿海青、披縵衣,站在前面;在實踐上要吃素、守八戒。」

因為,《梵網菩薩戒經》的確很好,涵蓋面廣,對菩薩精神的表達,也相當充分,尤其針對中國以儒家思想為背景的社會,特別提倡孝道,而云「孝名為戒」;在君主立國王權社會,特別重視王臣的護法觀念,並且講究苦行,以表示難忍能忍的菩薩行。所以,故自隋唐以來,《梵網菩薩戒經》是最受中國佛教徒所推崇的。可是到了現在,其中已有好多條文,不能適用於我們的社會,但又誰也不敢擅改菩薩戒律,我是根據大乘菩薩的精神,找出漢藏兩傳與菩薩戒有關的內容,發現了「三聚淨戒」是富於彈性,而且各種菩薩戒本,本身就是為了因應時代環境,而有繁簡不同的要求。若依「三聚淨戒」來受菩薩戒,便會成為任何時地、任何個人都可以接受的了。「三聚淨戒」的內容,極其簡單但又包容廣大,那就是持戒、修善、利益眾生,對不同層次的菩薩,可有寬嚴不同的標準。

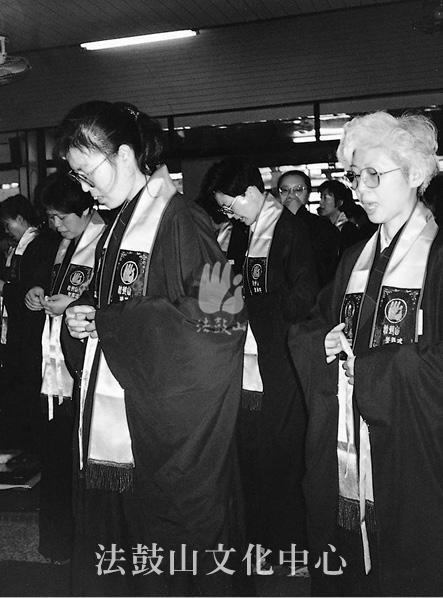

新戒在家菩薩受戒之後,邊誦唱受菩薩衣偈邊披菩薩衣。

我在第二屆「中華國際佛學會議」的開幕典禮上,所做的主題演說「傳統戒律與現代世界」,對大乘菩薩的「三聚淨戒」做了這樣的說明:「止一切惡,修一切善,利益一切眾生。以無染的智慧,消融貪瞋等煩惱;以清淨的戒行,導正社會的風氣,以平等的慈悲,接納一切眾生;在眾生群中成就菩提心,也助眾生發起菩提心。」

可見菩薩戒的目的,主要是在配合現代的社會,來提倡菩薩精神。所謂「初發心菩薩」,本來還是凡夫,以凡夫的身口意三業,來遵守菩薩戒,實踐菩薩道,不能要求過高,陳義太深;不得以初地以上聖位菩薩那樣的標準,來要求初發心的凡夫菩薩。受菩薩戒,雖是非常莊嚴神聖的事,但要在沒有心理負擔和犯罪壓力的情況下,循序漸進。

可惜,我的那兩篇文章,並沒有受到全體護法信徒們的注意,以致當他們到農禪寺報名受菩薩戒之時,還有許多人抱著猶豫不決的恐懼心態,就怕「受戒容易持戒難」。又聽到許多人說:「不受戒,做了壞事,佛菩薩不會責怪;受戒之後,知法犯法,罪加一等。」其實,像這種似是而非的說法,都是因為沒有真正了解菩薩戒的宗旨,在《菩薩瓔珞本業經》中,明明說到:「有犯名菩薩,無犯名外道。」受戒之後,犯戒是正常事,只要懺悔,戒罪便滅。不論受戒不受戒,做壞事造惡業,皆當受報。如果受戒,至少可以防犯未然,少造惡業。何況發菩薩心,受菩薩戒,本身就是大功大德。

我準備了三十年,總算因緣成熟,分別在美國及臺灣兩地,傳授了兩次菩薩戒。我也重編了一種《傳授在家菩薩戒儀範》,其中的主要內容,包含著:1.受四不壞信法,2.受三聚淨戒,3.受十善戒,4.受十無盡戒。

以往的戒場,受了在家菩薩戒者,均披縵衣,此於在家律中,並無根據,所以加以改良,用飄帶式的緞子,綉上佛像及法鼓山的山徽,以象徵莊嚴的菩薩衣。但是在戒場中,我也說明,如果他們希望在其他場合披縵衣,也是可以。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-08 行雲流水|五、環保新春園遊會

發表評論