三三、崇聖寺的三塔文物

四月十四日下午二點,我們乘車到達大理古城北郊的「崇聖寺」,它的位置是在終年積雪的點蒼山應樂峰及雪人峰的山麓。我們到達時,天氣有些悶熱。該寺在文革期間,全部摧毀,現在所剩,只是三座寶塔,當然也沒有僧人。寺內寺外,擺滿了出售紀念品的攤販攤位,一眼即可看出,現在的崇聖寺,只是一個供人旅遊的景點。

我因體力不繼,而且相當感傷,僅於塔院前拍了幾張照片,就退回車上休息,然後要求司機,把我送回旅館,由果稠比丘代表我帶著團員們去參觀另外兩座佛教道場,也在大理古城南郊的附近,那就是在點蒼山聖應峰東麓的「觀音堂」及「感通寺」。

據團員們晚上回來告訴我,觀音堂現在住有四或五位比丘,感通寺則有六位比丘尼,根據資料知道,觀音堂始建於唐高宗永徽年間(西元六五○―六五五年),已有一千三百四十年的歷史,這座寺院,原為感通寺的屬院,供奉漢白玉的石雕觀音聖像。至於感通寺,也是創建於唐代,鼎盛時代共有三十六院,乃大理的首剎。寺舍隱於參天的古木林中,十分幽靜。當天聽說我要前往參觀,全寺尼眾,一律搭衣持具,撞鐘擊鼓,列隊歡迎。因我未能親自前往,對他們也感到十分遺憾。

我們對於現在的崇聖寺,雖然沒有什麼可資深入參觀的,可是,虛雲老和尚能到雞足山重建祝聖寺,復興古道場的最初因緣,就是被請到這座「崇聖寺」宣講了《法華經》。可見當年的該寺在大理地方,尚是一座名剎。

我在近幾年來的報章雜誌上,曾讀到兩則有關雲南大理「三塔寺」的新聞及介紹,因為如今已無寺院,又剩三座寶塔,所以改名為三塔寺。它的受矚目,不是因宗教信仰,而是對於考古學的偉大發現,由於在這三座塔中發現了大批的古代文物,所以引起學術界的注意、研究和報導。

我這次在大理,因有一位地陪的導遊臧金平小姐,於雞足山到大理的行車中,要求我讓她皈依了三寶。她不是受了我的感化,乃是受了車上法師和居士們的言行所感,讓她發現佛教徒是那樣地親切、友善、慈悲,而又那樣積極地在做關懷他人的工作,我給她取法名「果平」。她極高興;到了大理,她為了表示對師父的恭敬供養,設法去書店買了有關大理歷史、文物、旅遊指南的三本書送我,其中就有一小冊是姜懷英、邱宣充共著的《大理三塔史話》5,我接到時,如獲至寶。現在就根據這冊小書的介紹,將三座塔中發現的佛教歷史文物,摘要說明如下。

崇聖寺始建於唐太宗貞觀年間(西元六二七―六四九年)。根據胡蔚本的《南詔野史》記載,崇聖寺「基方七里,有屋八百九十間,佛一萬一千四百尊,用銅四萬五百五十觔」。在明朝嘉靖年間(西元一五二二―一五六六年)李元陽曾經「擴三閣、七樓、九殿、百廈」,而將崇聖寺變成為大理地區最著名佛教寺院之一。明末大地理學家徐霞客曾多次到達大理,夜宿崇聖寺,他說寺前「三塔鼎立」,而「中塔最高」,形方累十六層,塔四旁高松參天,其西由三門而入,有鐘樓與三塔對峙,極雄偉。樓中有鐘極大,徑可丈餘,而厚及尺,為蒙氏時鑄,其聲聞可達八十里。可見,明代時的崇聖寺非常的隆盛,到晚清以來,日趨衰敗,特別是一九六六年的文化大革命,將這座巨剎夷為廢墟。所以南詔大理時代大理名為「佛都」,跟這座古寺的隆盛有不可分割的關係。原來寺內有一座雨珠觀音殿,供奉高三丈銅鑄的觀音像,據說是南詔時代和十六國的銅所成。到了光緒二十二年(西元一八九六年),還有人看到這尊像,到了文革期間,就被紅衛兵當作廢銅處理掉了。

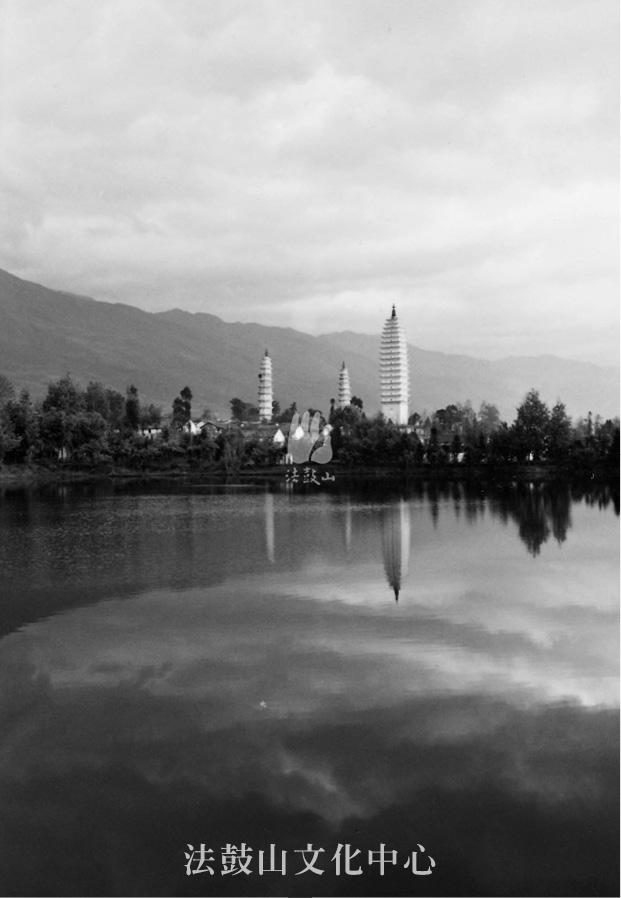

大理三塔與其湖上倒影

三座寶塔的建成年代並不相同,它的主塔名為「千尋塔」,建於西元第九世紀的晚唐時代,保持了唐代建築風格,與西安小雁塔的造型非常相似。另外兩座,分列於主塔南北兩側,各高四十二點一九公尺,為八角形密檐磚塔,約建於西元十二世紀,正好是大理國時代(西元九三七―一二五三年)。這三座寶塔的地理位置,正好在地震帶上,不斷地被震壞而加以重新修建。到了一九六一年,大陸政府將這三座寶塔,列為全國第一批重點文物保護單位。一九七八年至一九八一年之間,大陸進行了自明朝嘉靖以來規模最大的一次維修。就在進行塔基和塔頂清理修復的過程中,發現了南詔國及大理國時期各類的珍貴文物,佛像、經書、銅鏡,以及珍珠、瑪瑙、降魔杵等,六百八十餘件。

在三塔所發現的文物中,用各種材料製作的佛像共四十三件,包括金、銀、銅、水晶、木材等的雕刻。菩薩像七十八尊,其中觀音菩薩像,就有五十八尊,其他則為大勢至、文殊、普賢、地藏、虛空藏、除蓋障、迦葉菩薩等。從菩薩造像的質料來講,則有金像二、銀像五、鎏金銅像二十四、銅像三十二、瓷像三、玉石像一,還有木雕和泥塑的觀音像。從這些造像的特點,可以看到濃厚的密教色彩,所以也有大黑天神與八部天眾的造像。

從千尋塔頂,清理發掘出經卷用的木軸和木軸兩端的銅套頭,有兩、三百件。同時也發現了三件寫經,其中一卷《金剛經》,是紙質金粉書寫的殘卷,經過修復之後的這部《金剛經》,全長五百六十一公釐、寬二十七公釐,包括繪畫與經文兩部分,其中繪畫長一百三十四公釐,經文長四百二十七公釐。這部《金剛經》的畫風,可與大理時代完成的《張勝溫畫梵像卷》(現藏於臺灣故宮博物院)及高泰明時代的《維摩經》(現存美國紐約大都會博物館,係大理國文治九年即西元一一一八年的作品)相媲美。

另外,也發現明代李元陽修塔時放入的鎏金長方型銅盒和帶釉的陶香爐,還有一個舍利盒。另在銅盒中發現了一個棉布包袱,裡面放著三塊用寬幅棉布書寫的經文、咒語及曼陀羅圖像。它的經文是《無垢淨光大陀羅尼經》,是「三藏沙門彌陀山共法藏等奉敕譯」。這三塊棉布,幅寬一點二公尺,像這樣的棉布和寫經的方式,在過去很少發現。

在塔內發現大理國時代的其他文物,不做一一介紹。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-08 行雲流水|三二、請病假

發表評論