四○、報國寺.伏虎寺

四月十八日,星期日。

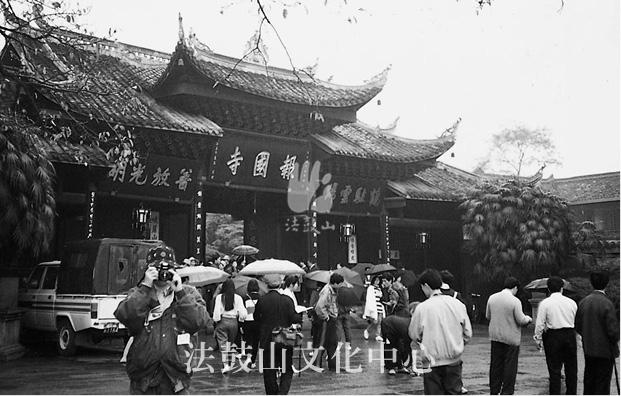

上午九點,第一站參訪峨嵋山低山區的報國寺,該寺原名「會宗堂」,又名「問宗堂」,始建於西元十六世紀的明朝萬曆年間(西元一五七三―一六一九年)。寺依山的斜坡形勢,中軸線上建有四個主殿,每殿向上更高一層;由下向上,依次是彌勒殿、普賢殿、七佛殿、釋迦殿。如今的寺前鳳凰堡上有一鐘亭,內懸掛有明嘉靖年間(西元一五二二―一五六六年)所鑄八卦銅鐘一具,高三公尺,直徑二點六公尺,重一萬二千五百公斤,係由離峨嵋縣五里處的聖跡寺遷於此處。

目前的報國寺,在峨嵋山算是具有代表性的大寺院,文革之後,一度由園林部門管理,到了一九八二年才發還佛教協會。峨嵋山佛教協會的辦公處,就設於該寺,也由該寺現年二十九歲的當家定授法師為祕書長,主理會務。該寺現任住持是七十歲的寬明長老,因為膽結石,四月十七日那天才動了手術出院。我們前往訪問時,僅由現年二十六歲的知客師傳法,代表接待,並送了我一套上下兩冊的《峨嵋山志》,他畢業於四川佛學院,是成都寶光寺遍能老法師的學生。目前的報國寺,住有四十多比丘眾,年老的多,年輕的少。據說每月到該寺旅遊的觀光客,約有六萬多人,其中三分之一來自外地。

峨嵋山報國寺

法鼓山朝聖團中的八位比丘尼在伏虎寺峨嵋山佛學院尼眾部與伏虎寺住持常清長老尼(著黃海青者)合照

從報國寺出來,向該寺左後方,沿著虎溪步行約三十分鐘,見一木門,上書「伏虎寺」,通過小溪,見有一坊名「虎溪橋」,然後拾階而上,便訪問了「伏虎寺」。根據傳說,該寺初建於宋初,原名「龍神堂」,南宋高宗紹興年間(西元一一三一―一一六二年)重修,因寺後的山形似臥虎,所以更名為「伏虎寺」。根據《峨嵋山志》的記載:

伏虎寺,在伏虎山下,行僧心安開建。宋紹興間,虎狼為患,人迹罕見,有高僧士性,建尊勝幢一座,據鎮方隅,患遂息。明末毀於兵火,繼得貫之和尚,偕徒可聞禪師,結茅接待,歷有數稔,於清順治十八年督撫司道,捐俸修建,前後左右,凡列一十三層,甚為弘敞,誠峨嵋之大觀也。

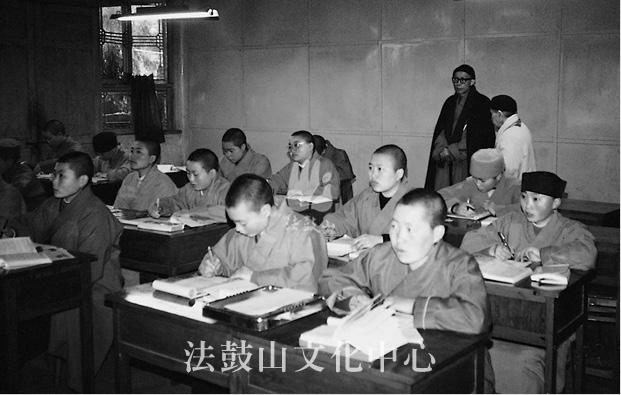

作者參觀峨嵋山伏虎寺的峨嵋山佛學院尼眾班初級班

該寺歷代以來原為僧寺,文革之後,大陸政府加以修護,改為尼院,現任尼眾二十五人,並另設初級尼眾學院,學生不足二十名。現住該寺住持是八十一歲的常清長老尼,他也是現任四川省佛教協會副會長。他有兩位青年的尼弟子,是他得力助手,為該寺當家。當天那兩位當家師因事外出,由常清尼師親自接待。他非常健談,滔滔不絕告訴我們山上情況,以及在人民政府落實宗教政策以來,對佛教如何的關懷及護持;他的弟子又是如何能幹有智慧;使他感到最欣慰的是,該寺設有一個念佛會,在舉行一年一度的大法會時,參加念佛的有上千人,而且有貼在牆上的照片為證。說到文革的情況,又使他氣憤填膺,說寺內許多的古物,全遭摧毀。

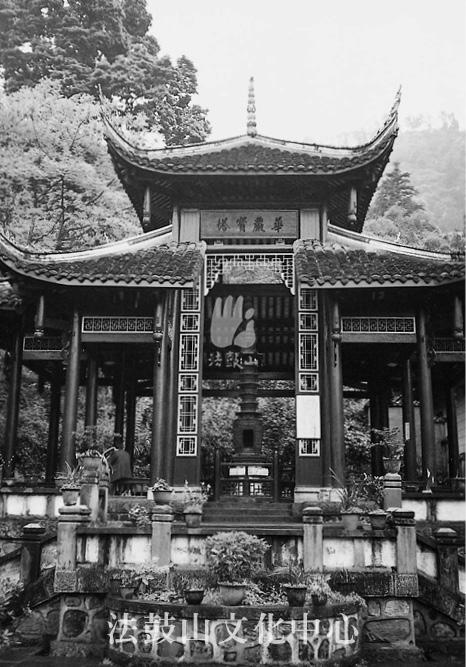

峨嵋山伏虎寺的明代青銅華嚴寶塔

伏虎寺於文革後,唯一倖存的是該寺萬曆年間所鑄的青銅「華嚴寶塔」,在文革時曾被運到成都,所幸未被毀掉,劫後送回該寺。現在寺內的左側,新建了一座塔亭,就是為了陳列這座寶塔,塔高六公尺,共十四層,上鑄四千七百餘尊佛像,以及整部《華嚴經》。我們在那邊拜了塔,然後被帶著在寺內參觀一匝後,辭了出來。

此寺的三門幾乎是在一里路以外的山下,虎溪出口處。而在本寺的第一殿的匾額寫著「虎溪精舍」,在其中央供的是普賢菩薩,兩側為四大天王,然後是彌勒殿,最後的大雄寶殿,供的是三身大佛。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-08 行雲流水|三九、普賢菩薩與峨嵋山

發表評論