二二、棲霞山的殿宇

雖在文革期間,殿內佛像全毀,殿宇遭到破壞,但是在一九七九年前後,已經重新整修,恢復舊觀,那就是我們這次見到的棲霞寺。

它的建築群是彌勒殿,穿過此殿是一方寬敞的天井,其兩廂為客堂、齋堂、補助堂。齋堂樓上是多寶閣,收藏該寺文物、字畫及工藝品,我們也上去參觀,稱得上是精品的則很少。

第二進的正面是金碧輝煌、莊嚴宏偉的毘盧寶殿,就是他們的大殿,該殿中央蓮座上,供的是高約五米的毘盧遮那佛坐像,佛像兩側分別是梵天王及帝釋天王立像,大殿兩側供著二十尊諸天,毘盧遮那佛背後是海島鰲頭觀音立像。大殿後門的對面是方丈室,其大門兩側有一幅對聯:「獅子窟中無異獸,象王行處絕狐蹤。」

第三進的東側是念佛堂與貴賓會客室,兩側是僧人宿舍和「渡海大師堂」,此堂是為了紀念東征日本的唐僧鑑真大和尚。再上台階,便是藏經樓,樓下是方丈和尚起居辦事的法堂,布置著不少的書畫和對聯,其中有一幅對子是趙樸初居士所寫的:

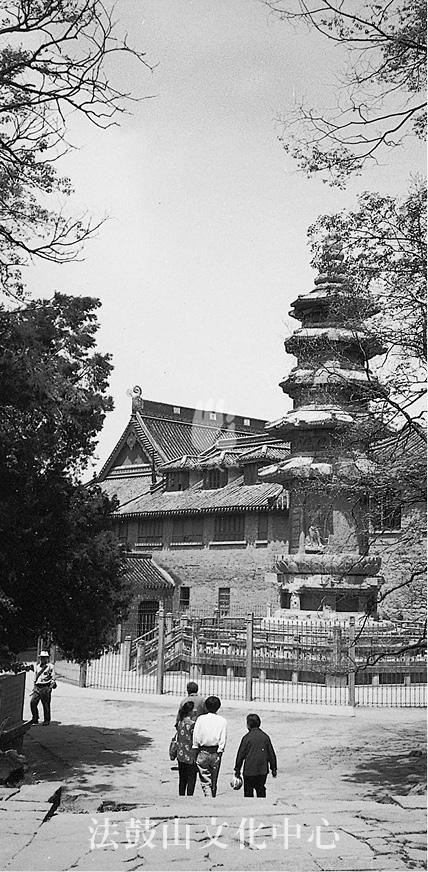

棲霞山古舍利塔,創建於隋文帝時代,全高十八點零四米。

創業溯南朝,想當年,花雨六時,朗公講席弘三論。

分身還故國,喜此日,海天一色,鑒師行蹤重千秋。

他把棲霞寺最精彩的歷史都寫了進去。

緊靠法堂的西廂,是一九六三年日本文化代表團訪問南京時,贈送該寺的一尊鑑真和尚塑像,所以將此闢為渡海大師堂,供奉鑑真大師塑像。依據真人元開所撰《唐大和上東征傳》的記載,唐玄宗天寶七年(西元七四八年),鑑真大師第五次東渡日本,由於迷失航向,漂流到海南島,天寶十年,到達江寧,就是現在的南京,曾經接受當時的高僧靈祐的邀請,至棲霞寺訪問,住了三天,由於鑑真大師對日本佛教有大貢獻,連帶著直到現在棲霞山也受到日本佛教界的懷念。

我們也在寺內參觀了一座古舍利塔,是五層密檐式,如果加上塔座和塔頂,則為七級,創建於隋文帝時代,南唐時經過重修,不僅是該寺的重要古建築,也是全國性的古文物之一。此塔全高十八點零四米,底座每邊五點一三米,高零點八米。可見此塔不很高,卻富於很高的藝術價值。它的藝術價值集中在基壇(底座)部位,和第一層的八面雕刻上;基壇雕有龍、鳳、獸、魚、蝦、蟹、鱉之類,或騰雲駕霧,或飛鳴花叢,或出沒山林,或沉浮波濤,形象姿態,十分生動;還有獅子和承托塔身的金剛大力士。但其中的大部分已非原刻,是後來修補的。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-09 步步蓮華|二一、三論宗.宗仰

發表評論