二九、金山江天寺.禪堂

上午十一點四十分,抵達金山江天寺的三門,現年八十四歲高齡的方丈慈舟長老,已經穿黃海青佇立於三門之外,等候我們的來臨。我們先到大殿禮佛,向方丈禮座,然後,我為隨行大眾介紹慈舟方丈:「這裡是金山江天禪寺,昨天我們在寶華山沒有見到方丈,其實那邊的方丈就是這裡的方丈,金山的方丈兼任寶華山的方丈,這位方丈是誰呢?就是現在站在我們前面的慈舟長老。」

接著慈舟長老也做了簡短的開示:「各位法師、各位居士,榮幸歡迎聖嚴法師率領諸位到我們金山寺。因為這裡是禪宗道場,而聖嚴法師是精通經藏的禪師,要我向你們講話,真是不敢當。」

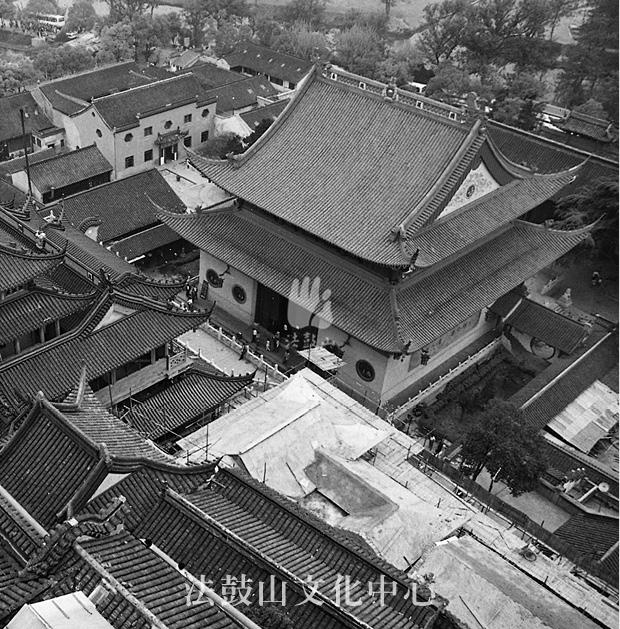

緊接著,他介紹了金山寺的修建工程,以及政府是如何支持和補助了金山寺的重建工程。從民國時代一直到現在,慈舟長老已在金山寺辛苦幾十年,其中主要的殿宇,幾乎已全毀於民國三十七年(西元一九四八年)的金山大火,重建完成到今日的規模,要付出多少的苦心和毅力,可想而知。現在金山寺的盛名和它的建築,已經超過民初時期乃至抗戰勝利以後的階段。雖然過去以禪修的特色,聞名全國,現在則是以它的建築風景和素齋之美,享譽海內外。目前,金山也有禪堂和佛學院,但是已經不如全盛時期了。

金山江天寺的禪堂普世聞名,出過不少大徹大悟的人。

方丈也帶我們參觀了金山的禪堂,看到有幾位老修行在那兒打坐,八十九歲的首座養廉長老,非常客氣地要我坐他的位子,方丈卻要我坐進禪堂正後方那個方丈坐的「維摩龕」裡去。我說:「那怎麼敢當,否則豈不是喧賓奪主嗎?」

養廉首座說:「你的師父東初法師,曾經跟我同住過,我跟他滿熟的。」

方丈和尚又說:「東老曾主持焦山,他的徒弟來主持金山,有何不可?」所以,他期盼我能到金山禪堂主持禪七,乃至接任方丈。當然,金山的禪堂普世聞名,而且歷久不衰,出過不少大悟徹底的人,如果我能在這樣的地方主持禪七,應該是很有意義的;但是以我現在的情況而言,很少有此可能;至於接任金山方丈,那就更加不可能了。

接著,我就在首座和尚的班首位子上,盤腿坐了幾分鐘,方丈和首座也陪著我坐了一會兒,讓我體會一下在金山禪堂打坐的感受。禪堂內最多只有四十七個位子,每年都有方丈和尚主持禪七的修行活動,目前在慈舟長老座下,能夠主持禪七的接班人,已有兩位。

目前金山佛學院有三十多人,在前一屆的畢業學生中,也有留下來當老師的。目前年老的僧眾,愈來愈少,年輕的僧眾多半是從佛學院培養起來的,由最近編印的《金山寺》畫冊所見,該寺的水陸法會、放焰口、上殿過堂、禪堂打坐以及禪七,多半是由這批年輕學僧來擔任主要角色。

我對金山的人文地理和歷史背景,以及它的殿宇建築,都已在《法源血源》那本書中做了介紹。至於金山禪堂之所以有名,是因為出了幾位傑出的高僧,例如在南宋高宗時代(西元一一二七─一一六二年),有圜悟克勤禪師在金山的禪堂,鍊眾選佛,曾有一夜,共計一十八人同時大悟,因此,金山的禪堂稱為「大徹堂」。

上回慈舟長老送了我一冊他自己所編的《金山名勝古蹟史略》的油印本,這次另外送我四冊線裝的《新編金山志》,也是慈舟長老主編,另由徐巧道編纂,編輯委員包括慈舟、養廉、夢初、徐巧道、心澄等五人,經過十年的時間,完成於一九九三年,這部金山新志的內容是:

卷一:包括形勝、山名來源及沿革、金山寺主要建置、金山寺主要古蹟古物、碑記、塔銘、金山寺史簡述。

卷二:包括祖堂歷代淵源法次席位、歷代高僧、臨濟下四十世至四十七世系統表。

卷三:包括歷代撰述《金山志》作者簡介、金山寺第一部專志、歷代志書序、金山志略緣起、文摘、隱儒續金山志考異鈔錄。

卷四:包括歷代詩選、金山楹聯集、詩話。

此志第二卷,告訴我們,金山開山第一代,是六祖惠能大師下第三世的靈坦禪師,第二代是裴頭陀法海禪師,也就是《白蛇傳》中那個招致白娘娘發動水漫金山寺的法海和尚,其實他是唐朝末期的人,是唐宣宗時代(西元八四七─八五九年)的名相裴休的兒子;而《白蛇傳》的故事起源於南宋,完成於明末,其間跟裴頭陀法海和尚的年代,相差八、九百年。只能說那是小說家虛構的故事。

至於禪宗在金山的法系,是從南嶽懷讓之下第十世瑞新禪師開始,那時已經進入宋代。然後直到南嶽下第二十三世傳為臨濟正宗文海拙庵禪師,此後都是臨濟宗下的法脈。目前的方丈月濟慈舟禪師,就是傳承臨濟宗下第四十七代,可謂淵源流長。中間從唐末到宋的傳承不明。在《金山志》中有傳記可查的,自靈坦起,有裴頭陀法海、瑞新、曇穎、懷賢、了元、枯木、克勤、了心、寶印、道月、幼聰、長溪、行海、天笠、明銓、常清、妙善、真濟、清耀、清登、顯慧、顯諦、顯鏡、顯然、密源、密傳、密法、密藏、印開、印修、印觀、印徹、印楞、惟一、惟道、惟光、心然、心慶、月濟,共計四十位。其中在宋以下直到清末為止的金山僧侶,被收錄在《新續高僧傳四集》的人數不多,在其〈義解篇〉中,僅有三位,是北宋時代的梵臻,清代的通問及超樂;〈習禪篇〉中只有二位,清朝的實徹和大定;〈興福篇〉只有一位,明末的洪肇;〈雜識篇〉僅有宋朝的懷賢一人而已。在佛教史上,影響力方面非常傑出的是了元佛印、圜悟克勤、別峰寶印、大曉實徹等諸位禪師。

當天下午一點,我們在金山佛印居素菜館過午用齋,然後在金山上下巡禮一匝。最後由慈舟、養廉長老,以及他們的監院,把我們送出三門,遂於下午三點左右,登車離開了金山。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-09 步步蓮華|二八、茗山長老

發表評論