六一、天台山的國清寺

五月二日,星期四,陰。

昨晚住宿的天台賓館,和國清寺只有一溪之隔,也是屬於國清寺的範圍,是在山坡上,依山勢而建的平房,逐階毗鄰相接,不像都市型態的旅社,很有山村及山寺的格調。

國清寺大門的方向,和它殿宇建築的中軸線不一致,中軸線面溪,大門則是迎溪,這也是所有大陸各寺院的特色之一。中軸線之前有一道黃色牆垣的照壁,此壁外側,有趙樸初居士題寫的「隋代古剎」四個大字。寺前溪上的通道,是「豐干橋」,過橋右折左轉,便是三門,門額題著「國清講寺」四個字。

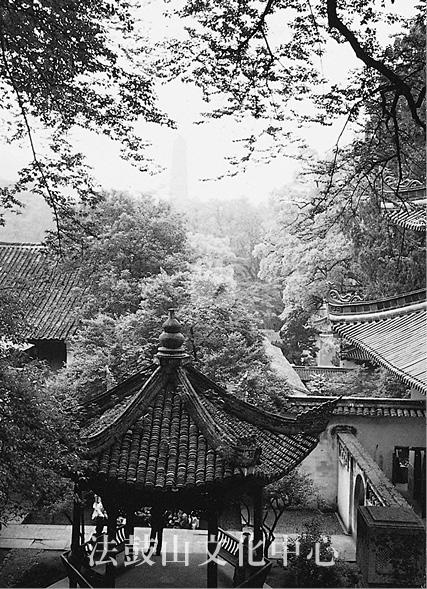

此寺四周,都是參天古木及成片的幽篁,寺宇隱在林蔭深處。他們的監院月真、月泉兩位年輕法師,迎我們於三門口,六十九歲的方丈可明法師接我於大殿之前。參觀了念佛堂、講堂、日本佛教界所建的紀念堂、五百羅漢堂,還觀賞了許多的古碑。

國清寺四周都是參天古木及成片的竹林

國清寺的中軸線,共有四棟建築物:進入三門後,就是彌勒韋陀殿,次為雨花殿、大雄寶殿、觀音殿。彌勒殿和雨花殿的兩側,是鐘樓與鼓樓。

中軸線的右側,第一排是梅亭、祖師碑,第二排是聚賢堂、方丈樓、迎塔樓,第三排是禪堂、修竹軒、吉祥樓。住眾的生活區就在禪堂右側的第四排。

中軸線的左側有兩排:第一排是放生池、安養堂、三聖殿、妙法堂、經幢;第二排是伽藍殿、羅漢堂、玉佛閣,韓國紀念堂就在經幢和玉佛閣之後的山坡上。

國清寺現有建築物六百多間,總面積七點三萬平方米,寺前的山坡上,有三個景點:第一,是建於西元五九八年的隋塔。第二,是七座小塔稱為七佛塔。第三,是寒山拾得亭。這三個景點,和寺本部之間就隔著一條溪流,豐干橋的功能,使得寺內寺外連成一氣。

從國清寺現有的建築群,可以看到它的歷史痕跡,沿著這些痕跡,接觸到它的歷史和傳奇。在梅亭之前,有一棵老梅,據說是隋代傳下來的,命名為「隋梅」。

國清寺位於浙江省天台山脈之南麓,海拔一百多米,從平地上去不會感覺是上了山。隋文帝開皇十八年(西元五九八年)晉王楊廣也就是後來的隋煬帝,遵奉其師智者大師的遺囑,派遣司馬王弘,來山依圖創建寺院,歷二年而成,就請智者大師的首席弟子灌頂章安為第一代住持,嗣後此寺即成為天台宗的根本道場。灌頂大師將智者大師的天台三大部及五小部,整理成書,傳世不朽。所謂三大部,是《法華玄義》、《法華文句》、《摩訶止觀》;所謂五小部,是《觀無量壽經疏》、《金光明經玄義》、《金光明經文句》、《觀音經玄義》、《觀音義疏》。

智者大師本人,並未住過國清寺,他是陳宣帝太建七年(西元五七五年)進入天台山,住於佛隴之北的石橋,據說遇到了一位定光比丘要他上山居於此處,並預言將來有貴人來山造寺,寺成則國清,因此智者就有建寺的打算,後由晉王楊廣責人將寺建成,便名為「國清寺」。這是隋文帝仁壽二年(西元六○二年)的事。

義寧元年(西元六一七年),隋恭帝下令在國清寺設千僧齋,並令祕書監柳顧言製「天台國清寺智者禪師碑」。於是,智者大師的這一個學派,就以「天台」為名。雖然智者大師於太建七年進入天台山,太建九年就離開了,直到隋文帝開皇十五年才又回來,於開皇十七年下山,圓寂於石城山大佛寺,前後算起來他與天台山的關係,僅有四年的時間。

此後天台學派高僧,出於天台山國清寺的非常之多,例如章安之後的慧威、左溪、一行、荊溪、道邃、行滿、豐干、寒山、拾得、溈山、延壽、慈雲、道濟,以及近代的諦閑、興慈、靜權等,所以將此學派名為天台宗,也是有其道理的。

國清寺與日本的關係也很密切,日本天台宗和禪宗的高僧,在唐德宗貞元(西元七八五─八○五年)之後,以最澄及義真為始,陸續來此的有圓載、圓珍、圓仁、成尋、俊芿、重源、榮西等。

到唐武宗會昌時代(西元八四一─八四六年)的滅佛運動之前為止,國清寺經常住有一百五十位僧人,結夏時有三百人以上,接著就被唐武宗夷為廢墟。經過歷代盛衰,文革之前的殿宇規模,大致上和現在修復的相差無幾。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-09 步步蓮華|六○、大佛寺的彌勒大佛

發表評論