七三、歷代高僧.寧波到普陀

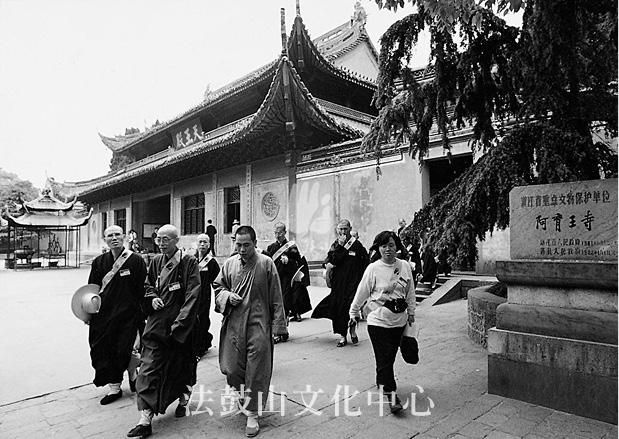

阿育王寺的歷史,就是從這位慧達法師開始,初建於西晉武帝太康三年(西元二八二年),後來成為中國禪宗的名山。阿育王寺的名稱,始於梁武帝的普通三年(西元五二二年),它的原名叫阿育王廣利禪寺。經過歷代的興廢,到南宋以後,該寺的住持有名者有:大慧宗杲、介諶、德光、師範等臨濟宗名匠。到了明太祖洪武十五年(西元一三八二年),重修之後改名為育王禪寺,被稱為天下禪宗五山的第五座名剎。明末清初,經過歷次重修,現在的規模就是明末清初所遺格局。因為大慧宗杲,曾經住過妙喜庵,故號妙喜老人,所以在阿育王寺的三門內,至今還有一口古井叫作「妙喜泉」,並留有「妙喜泉銘」,被鑲嵌在舍利殿前的屏壁之中。

根據《唐大和上東征傳》的記載,在唐玄宗天寶年間(西元七四二─七五六年),鑑真和尚第三次東渡日本弘揚戒律途中,海上遇險被明州府也就是現在寧波的官船接回至阿育王寺休養,至第四次東渡時他才離開阿育王寺。因此現在的阿育王寺內,也有鑑真和尚的紀念亭。以此證明,阿育王寺不僅跟近代中國的臨濟宗有相當密切的關係,也跟唐朝的鑑真律師有些淵源。而大慧宗杲的話頭公案禪和鑑真律師的菩薩戒,直到如今,還是在日本有著深遠廣泛的影響,所以阿育王寺在中國的禪宗史上及中日戒律史上有其重要性,在佛教的國際交流史上,也都占有相當重要的地位。就是我今天提倡的話頭禪也是淵源於大慧宗杲,所以到達阿育王寺,不僅是為了瞻仰佛的舍利,更是為了尋訪法的源流。

一行人離開阿育王寺,前往普陀山。

離開阿育王寺,我們登車赴寧波市的小港碼頭,於小港戚家山賓館餐廳用了午齋,便搭動力渡船,前往舟山群島的普陀山。

經過兩個多小時的水路航行,船身經常在許多大小島嶼之間穿行,全團的大眾,多半是在昏昏欲睡的情況下休息,不過大家還是在船上做了晚課。

下船時,普陀山的港口碼頭,下著毛毛細雨,颳著寒冷的勁風,少穿了衣服的人,頓時間好像被扔進了冰窟一樣,大家紛紛加穿寒衣。有人帶的衣服不夠,還需同團的菩薩借給他們,表現了同舟共濟的精神。

下了碼頭的長橋,即有一老一少的兩位女菩薩,趕前來在雨淋濕透的水泥地上向我五體投地,拜了三拜,來不及問她們姓名,她們便又退回辦公室的廊下躲雨。普陀山真是觀世音菩薩的應現地,這兩位也是菩薩,是以行動來點化我們大眾,應對出家的僧眾禮敬。第三天(五月五日)上午,我們到佛頂山時,再度遇到那位年輕的女菩薩,我就收了她做弟子。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-09 步步蓮華|七二、阿育王寺.瞻仰佛舍利

發表評論