五一、第三屆中華國際佛學會議

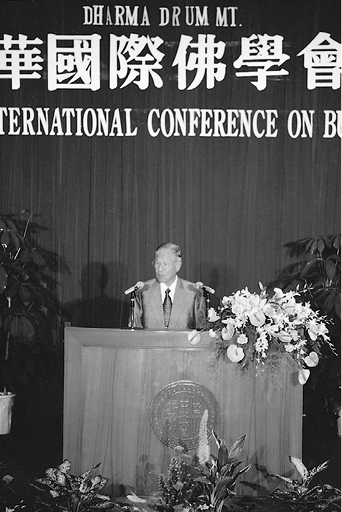

李登輝總統在開幕典禮致詞中,強調宗教對安定人心的作用,以及肯定聖嚴法師的努力與成果。

中華佛學研究所主辦及承辦的國際學術會議,這已是第四次了:一九九○年元月,召開了第一屆;一九九二年七月,召開了第二屆;一九九四年七月由中華文化復興運動總會主辦,委託中華佛學研究所承辦,主題為「中華文化與佛教」的國際學術會議;本(一九九七)年又回到中華國際佛學會議的永久主題「傳統佛教與現代社會」,所以依舊是第三屆。

本屆的年度主題是「人間淨土與現代社會」,副題是「傳統淨土思想的人間性及其現代意義」。此有兩個原因:1.法鼓山的理念是在「提昇人的品質,建設人間淨土」。2.法鼓山本年度的年度主題工作,叫作「人間淨土年」,所以,各項相關的活動,都圍繞著人間淨土的主題進行。

這項會議,我們準備籌畫了將近兩年,有關於學者邀請對象的篩選,以及論文性質範圍的設定,都經過長期的研討,博採眾議,廣納各方建言,然後推定總策畫人及副總策畫人的人選,確定東西方的學者人選名單,最後結合了三百多位義工群的工作分配。

這次會議的最初籌備人員之中,包括有傅偉勳教授及冉雲華教授、鄭振煌教授、藍吉富教授、李志夫教授、惠敏法師。我只是擔任總召集人,提供方向和理念;總策畫人是由法鼓山文教基金會的祕書長戚肩時擔任,他是我們歷屆國際學術會議以來主要的行政人員,已是駕輕就熟,成竹在胸。既由中華佛學研究所主辦的,因此,所長、副所長為副總策畫人,祕書陳秀蘭等行政人員,負起全部的行政作業,大家做得非常忙碌,配合得也非常愉快。

這次國際佛學會議的目的和以往相同,正如我在開幕詞中所說的:「本所為了讓國際間的傑出學者們,了解今天臺灣的佛教學術及其研究的狀況,並且請他們將臺灣的訊息帶回去告訴關心我們的朋友,我們也希望從國際間的傑出學者們,獲得最近的研究成果。」

因為我主張學術的研究,應當與現實人間的需要相結合。所以跟李總統登輝先生今年三月間提倡的「心靈改革運動」是相應的,在開幕典禮上,李總統也親自蒞臨,致詞勉勵,有兩度提到對我個人以及法鼓山,表示敬佩和謝意:「聖嚴法師主持法鼓山文教基金會,並創辦中華佛學研究所,多年來秉持佛教經義和建設人間淨土的理念,致力引導信眾建立正確人生觀、促進社會祥和的卓著貢獻,令人敬佩。」同時,他又說:「登輝深信,宗教更是今天推動心靈改革不可或缺的動力。長期以來,聖嚴法師在這方面所做的努力,已經獲得相當成就,尤其最近參加了『心靈改革』的認養活動,登輝要在這裡特別表示敬意和謝意。」

本屆的國際佛學會議,經過三天的密集發表,分成中、英、日三種語文的三個組別,宣讀了四十六篇論文,參與的國內外學者,分別來自全球十一個國家四百多人,中國大陸的四位學者,全數未能與會,幸好都提供了論文在會中宣讀,雖感遺憾,卻未令大會失望。

來自全球各地的一百六十多位學者齊聚一堂,探討如何將淨土落實在現代社會中。

這次發表的論文,就其地區及時代的區分而言,有印度、南傳、漢傳、藏傳及現代佛學。若以實用性的角度來看,則有哲學、文學、歷史、信仰、戒律、修行、社會、婦女、環保等的問題。學者群是分別來自美國、加拿大、紐西蘭、英國、德國、比利時、法國、斯里蘭卡、馬來西亞、泰國、韓國、日本、香港、中國大陸、臺灣等地區。人數比例最多的是臺灣,次多的是日本和美國。

這次學者群的遴選,是經過各方資深學者們的慎重推薦產生,他們不僅都是對於淨土思想各有專長的學者,而且都是具有代表性的,乃至是大師級的學者。例如日本的平川彰及牧田諦亮兩位博士都在八十歲以上,而且在世界佛教學術界已經被尊為泰山北斗的長老級人物。另外像馬來西亞的佛教之父,今年已經是七十八歲的達摩難陀(K.

Sri

Dhammananda)法師,他出生於斯里蘭卡,是一位具有文學博士學位的佛學大師,他的英文佛學著作已出版有五十種以上。另外一位來自斯里蘭卡的阿里耶拉涅(Ahangamage

Tudor Ariyaratne),他是斯里蘭卡「莎弗陀耶覺醒布施運動會」(Sarvodaya Shramadana

Movement)會長,在他們國內於一萬多個村莊推行佛化的運動,從事於各種社會救濟工作,也可說該國已有全人口的一半以上,正在他的領導之下接受慈悲和智慧的佛法。另外像英國的約翰.克魯克博士,他是心理學及生物學的雙料博士,又對漢藏兩個系統的佛學,有深刻的研究,他在大學教職退休之後,專門從事於西藏民族在印度拉達克的研究和中國禪法的修行,他是我英國籍的傳法弟子。另外像美國的馬克瑞(John

R. McRea)、詹密羅(Robert M. Gimello)、丹.史蒂文生(Daniel B.

Stevenson)、華珊嘉以及日本的三友健容等,都是懂得多種佛教語文的國際知名學者。

本屆會議的成果非常豐碩,我們希望達成的目標,就是如我在開幕詞中所說的一樣:「本屆的學術會議,是在探討如何將傳統的佛教,古為今用,發現它的人間性,展現它的現代意義。以資實踐法鼓山的理念『提昇人的品質,建設人間淨土』。」

聖嚴法師與學者共同主持論文發表

我們所提倡的人間淨土,是「以『發菩提心』而成就眾生、淨佛國土。從人心的淨化、行為的淨化而實現環境的淨化。以戒律規範達成清淨的生活,以禪定安頓繁亂的身心,以智慧指導人生的方向。」

「那是由於人心的淨化、行為的淨化而完成人間社會的淨化。目的是在指出,為了求生信仰中的佛國淨土或天國淨土,必須先在現實的人間,努力於心靈的淨化、生活的淨化、環境的淨化。」

本屆會議發表的論文中,所引用的佛教經論,包括《般若經》、《法華經》、《維摩經》、《華嚴經》、《無量壽經》、《阿閦佛國經》,南北傳的阿含藏、律藏、《大智度論》、《瑜伽師地論》、《清淨道論》等。在佛教史上被討論的人物思想,包括印度的阿育王,中國的永明延壽、慈雲遵式,藏傳的宗喀巴,韓國的元曉,日本的法然、親鸞、日蓮等。

我對於本屆學術會議的召開,有兩點感想:第一,是在開幕詞中所說,在人間性及其現代意義的原則下,各系各派的佛教之間,每一個學術的領域之間,乃至每一個宗教與宗教之間,任何人都已不可能向他人堅持著說「唯有我的信念、我的傳統,才是最好的」了。第二,我們雖然強調重視現實世間的人間性、適應性、實用性,但也必須肯定宗教信仰中的他方佛國淨土,以及內心經驗的自性淨土,否則佛教便失去它的超越性,而僅流於世俗性的社會運動,也就是說,在追求人心的安定及世界的和平,同時,也不能忘了往生佛國、解脫生死、圓滿自在的超越境界。

在三天的學術會議進行期間,從歡迎晚會到歡送晚會,學者們不僅發表論文,也都熱烈參加每一場論文的聽講和討論,他們沒有時間去逛街散心,來到臺灣進入會議日程之後,就浸潤在充滿學術氣氛和思想激盪的環境中;不管是講的、聽的,乃至於看到的,都是向著人間淨土的焦點來集中。絕對不像一般的學術會議中所見到的學者們,多半只關心他們自己發表的論文,而沒有太多的興趣關心其他的學者講了些什麼?甚至有一些大牌的學者,僅僅把他們自己的一篇論文在會上念完之後,就把他們自己安排到會場以外的其他活動去了。所以在我們的學術會議之後,學者們都異口同聲地說:不僅在大會中貢獻了他們自己的智慧,也在會議中讓他們學到了很多。甚至韓國的學者金榮鎬在閉幕典禮的致詞中要說:佛教在臺灣是一門實踐的學問,而有像聖嚴法師這樣的人,推動建設人間淨土的理念,使他非常地嚮往,也希望把這樣的運動引進他們的韓國。

在那幾天,全國各大媒體,不論是電視、電台、報紙、雜誌,都在報導有關學術會議的議題內容,以及對出席的學者們專題採訪,好像人間淨土的思想已經在臺灣萌芽生長。

檢討此次學術會議的成功,因素很多,除了受邀請的學者是一大特色,還有中華佛學研究所的行政人員以及法鼓山體系的僧俗四眾,有了這批義工群的奉獻,加上臺灣的社會各界也都在指望著人間淨土的出現,還有國家圖書館館長曾濟群博士的支持,所以把這場學術會議,不僅僅是辦得相當地精彩,也有非常高的水準和品味。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-10 空花水月|五○、傅偉勳教授紀念座談會

發表評論