一四、內觀中心演講「默照禪」

五月十四日晚上七點半至九點半,向五十多位聽眾介紹我所了解的默照禪,分成四大段落:

(一)默照禪的源流:在印度釋迦牟尼佛時代所修的禪法,是次第禪觀,是與外道相通的四禪八定,是以修「止」為主。所謂「禪定」,就是由修尋、伺、喜、樂、一心的五個禪支,而入初禪,然後逐次捨棄初禪而入二禪,捨棄二禪而入三禪,捨棄三禪入於四禪,是為色界定。可是,縱然再進入無色界的四空定,也未得解脫。因此而有第二種次第禪觀,那就是世尊發明的修七方便而入見道位的小乘初果。所謂七方便,就是五停心、四念住的別相念、總相念、煖、頂、忍、世第一之後,就是見道位。五停心位是修「止」,四念住位以上主要是修「觀」,修止可得定,修觀可發慧,先止後觀,由定發慧,或在修五停心之前,由修四聖諦做為基礎,就是少欲知足的「戒」。這就是由修戒定慧而證無漏道,進解脫門,這過程的時間相當長,可是這就是由世間道而入無漏的聖道之所必修;也可說默照禪的源流就是止觀,由次第的止觀而演為頓悟的默照。

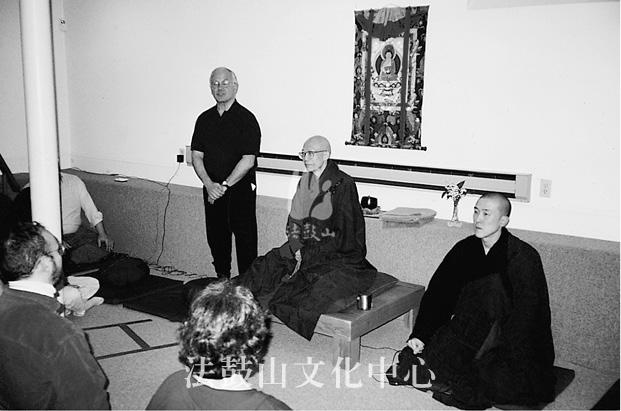

作者為內觀禪修五十多位聽眾介紹默照禪

(二)在中國的華嚴宗第五祖宗密禪師的〈禪源諸詮集都序〉卷上之一,把禪法分為五等:

1.外道禪:帶異計,欣上厭下而修四禪八定。

2.凡夫禪:正信因果,亦以欣上厭下而修四禪八定。

3.小乘禪:悟我空偏真之理而修四色、四空及七方便行。就是從五停心到見道位,配合四念住修十六特勝,再配合四聖諦修十六心行而完成見道位。

4.大乘禪:悟我法二空之理,亦修四色、四空,各種禪支,唯以悟理不同,而異於小乘。亦可修中道的空觀、唯識觀、以及法界觀、念佛觀、般若三昧等百千三昧。

5.最上乘禪,亦名如來清淨禪,亦名一行三昧,亦名真如三昧:頓悟自心本來清淨,原無煩惱,此心即佛,畢竟無異。此即《壇經》所說的即定即慧,即慧即定,只要能於當下的一念上除我法二執,便能見空性,就是明心見性,雖然未登佛位,但是亦悟眾生心就是佛心。即是中國禪宗的頓悟法門。

可見,出世間外道凡夫禪,出世間小乘禪,乃至大乘禪,都以四禪為基礎,所不同的是空慧的有無,若但有定而不見空慧,便不得解脫;若悟偏空,證小乘聖果;若悟二空,登大乘菩薩位。唯有如來禪不涉漸次,故不歷四禪,但於當下一念頓悟,便是即定即慧。臨濟宗用參話頭公案,即能助人一念頓悟。曹洞宗用默照,就是即定即慧、即止即觀;默,在因位是止,在果位是定;照,在因位是觀,在果位是慧;默照同時,便成定慧不二。

(三)中國禪宗的法門,就是止觀同時,定慧均等。在《維摩經》主張的不二法門,就是把相對的二元論,化為絕對的實在論。《六祖壇經》不僅說即定即慧,也說不思善、不思惡,甚至於舉出三十六項相對的觀念,彼此互融。因此,六祖惠能之下的歷代祖師,不斷地教人體會「當下即是」;那就是把凡聖、染淨乃至於大小、遠和近等差別觀念,全部放下,不起分別執著之時,就能見到眾生與佛相同的自性。雖然禪宗也教人打坐、看經、拜佛,但是歷代祖師們開悟的經驗,多半不是在打坐的時候,而是在平常生活裡得到;那就是即止即觀,即定即慧,默照同時。

因此,臨濟宗教人看話頭、參公案,並非讓你入定,而是要你發慧;從疑情到疑團,當疑團粉碎時,就會親見空性,也就是無我的佛性。

默照禪就是要用默而常照,照而常默的工夫,也就是六祖惠能的弟子永嘉玄覺所說「寂寂惺惺,惺惺寂寂」4的狀況,那就是定慧不二的悟境。重要的是,到達默照同時,又沒有「我」執的程度時,才是悟境現前。

(四)默照禪的修行方法,分為五個層次:1.放鬆身心,2.觀照全身,3.觀照環境,4.內外無限,5.常寂常照。在這五個層次中,要經常提醒自己身心內外都有,而「我」沒有。至於詳細的修行方法,我是配合南傳內觀禪四念住的方法為基礎來講,所以讓勞瑞以及聽眾們覺得相當受用。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-11 兩千年行腳|一三、訪問香巴拉出版公司

發表評論