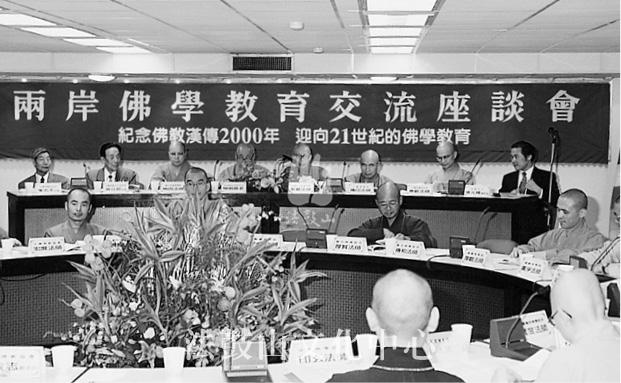

二一、兩岸佛學教育交流座談會

七月七日,星期二。

我在六月二十七日至七月四日之間,主持了美國第八十一次禪七圓滿的當晚,便搭乘長榮航空班機飛回臺北,正好趕上七月七日至十一日的兩岸佛學教育會議。

這項座談會,是由法鼓山中華佛學研究所主辦,臺灣各佛學院及研究所協辦。大陸來的代表團一行十八人,包括北京中國佛學院副院長傳印法師、中國佛教文化研究所所長吳立民、中國佛教協會學誠法師,以及廈門閩南佛學院、棲霞山佛學院、嶺東佛學院、九華山佛學院、四川尼眾佛學院等一行十八人。臺海兩岸超過二十個佛教教育單位的負責人和教師群,首次在臺灣非常親切和開放地討論「當代的佛學教育」與「迎向二十一世紀的佛學教育」。首先假臺北市國立臺灣師範大學的綜合大樓舉行研討會,並且也推出了博覽會,然後往全省各地參觀。

我在會議中除了致開幕歡迎詞,也發表了專題演說「當代的佛教教育」。這兩篇文稿,均刊於一九九八年八月一日出版的第一八○期《人生》雜誌。我在開幕致詞中說到:「佛教初傳中國,是在西漢哀帝元壽元年(西元前二年),到今年一九九八年,正好是佛教傳入中國二千年紀念,所以對我們發起臺海兩岸佛學教育交流座談會及博覽會意義深遠。」

這項兩岸佛學教育交流座談會,是由法鼓山中華佛學研究所主辦,臺灣各佛學院及研究所協辦,大陸代表一行有十八人參加。

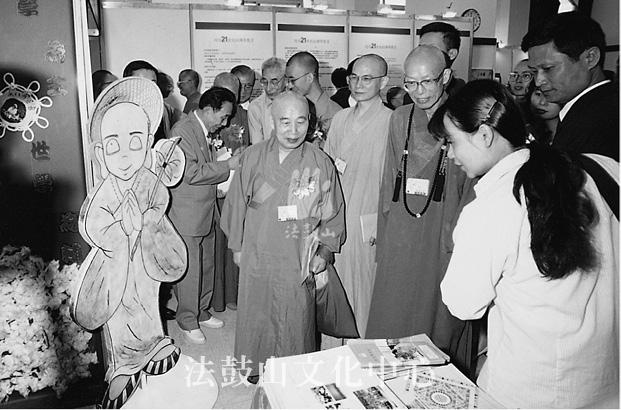

佛教教育博覽會以各式圖表、資訊實物、出版物等的資料展現出來,使人一目瞭然近四十年來臺灣佛教教育的成果。

我又說:「今天兩岸佛教界人士,都有一個共識:『今天若不辦教育,明天便沒有佛教』;今天兩岸佛教界人士,也有一個共識:『在未往生佛國淨土之前,要把人間淨土建好。』如何以佛法的慈悲與智慧,來建設人間淨土,就是要培養足夠的人才,把佛法落實到人間化、人性化、社會化、現代化、國際化、世界化。」

我又說:「這次的兩岸交流座談會,是彼此相隔半個世紀以來的創舉,相信在兩岸之間的佛教界,會有更多的交往,共同來為西元二十一世紀的世界,奉獻出中國佛教的智慧,共同來為新世紀的人類,營造永久的和平。」

我在主題演說中,介紹了當今臺灣佛教教育的現況,以及世界各國有關於佛教教育的大勢,包括日本、韓國、東南亞,以及美國和歐洲。同時我也指出,這一次兩岸佛學教育座談會所討論的重點,雖然僅是佛學院和佛學研究所的教育問題,而未來的佛教教育,應該分成三個方向,那就是:

(一)僧團的宗教師教育:包括寺院的生活教育、佛學院的專業教育,以及養成解行並重、指導修行、住持佛法的人才。

(二)大學及研究所教育:包括佛學基礎及分科研究,培養弘化工作的專業人才及國際水準的佛教學術研究人才。

(三)對社會大眾的關懷教育:包括從一般人的結婚、生子、成年、成家、立業、病難、年老,乃至臨終的各個人生階段,當以佛法的觀念及方法,給予安慰、疏導、勉勵、協助,使人人都能從佛法給予的關懷獲得利益,平安幸福地走完一生,走向永遠有希望的未來。

因此,佛教教育的目的,是在建設人間淨土;佛教教育的範圍,是從僧團拓展到每個人的家庭、社會的每一個層面、學校的每一個階段。不一定非得勉強人人要成為形式上的佛教徒,我們佛教界,均當以佛法原則下所提供的利益,分享給人間大眾。

這次在會場中陳列的佛教教育博覽會,是由華嚴專宗學院及研究所的負責人賢度比丘尼主持完成。所呈現的資料都很有看頭,是以各式圖表、資訊實物、出版物等的資料展現出來,能使人一目瞭然在近四十年來,臺灣佛教的教育是些什麼內容。另一項特色,是中華電子佛典協會所展示的成果,該協會雖成立不到一年,已經相當引人注目,它代表佛教文化與現代科技結合的功能,不久的將來,任何人都可以僅用一部電腦,就從網際網路上閱覽三藏聖典的全部資料,對佛法的弘揚,將更快速而簡便。

在座談會中,主持人是中華佛學研究所副所長惠敏法師,發言的人,除了我和傳印法師、吳立民居士,各有一篇主題演說之外,尚有臺灣的大航、昭慧、心宏三位法師及游祥洲、鈕則誠兩位居士,大陸則有海如、濟群、學誠、如意四位法師,以及何云居士等。大家對於新世紀佛教院校的定位和使命,以及如何契合時代的動向,將佛法和科技結合,興趣非常高昂,討論得也非常熱烈,這對於中國兩岸佛教教育的未來,共同攜手合作的可行性,邁出了第一步。

座談會之後,大陸代表團一行便向臺灣的全島,做佛教教育設施的旅遊參觀。而我個人從七月九日開始,行程就非常緊湊,除了主持以大專學生為對象的第七十三次禪七,並且也主持了全省法鼓山的悅眾會議。七月十一日,大陸代表團到農禪寺參觀禪七修行的情況,並到法鼓山以及中華佛學研究所參訪,我為了要盡地主之誼,這一天除了禪七中的早中晚三場開示,也到山上接待代表團的諸位大陸貴賓,同進晚餐之後,才趕回農禪寺。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-11 兩千年行腳|二○、人間佛教的人間淨土

發表評論