三○、參觀功夫學校及禪畫藝術展覽

九月一日,星期二。

上午十點三十分,把我們帶往一處中國武術學校,名為三聯功夫學校(Triad Kung Fu

Clubs)。我也不知道他們的用意何在?當我們抵達之時,該校的師生相當緊張,如臨大敵。首先讓我們在車內稍候,然後有兩位年輕的武師,帶領著一位肥胖嚴肅而衣著隨便、五十歲左右的男士,到我們的車前迎接,說明他是該校的負責人。先迎到他的辦公室,招待喝中國的香片茶,他看來有一點像是黑社會的大哥,辦公室相當凌亂,空間也只能容下五、六個人,並沒有真正會客的設備。當大家坐定之後,他就不慌不忙地介紹他們這所武術學校的歷史和現況。

據說在他的經營之下,專門輔導國中、高中程度,大約十二歲至十八歲的青少年來學習中國功夫,免得這個年齡層的孩子們,在街頭流浪,惹事生非,甚至於吸毒、賭博、搶劫。他們一邊用武術訓練他們,告訴他們如何運用剩餘的精力,一方面則用武德來約束他們的生活行為,所以做得相當成功。在聖彼得堡接受他們訓練的孩子有一千人,在原來的蘇聯各國,也訓練了一千人。

參觀三聯功夫學校時,學生特別表演了幾套少林派的詠春拳,身手矯健,的確讓人覺得是有一手。

正在談話之間,又來了一位聖彼得堡大學東方學院的副院長勃朗丁(Vladimir N.

Blondin)博士,看來這位武術學校的負責人跟這位院長相當熟悉,他並沒站起來寒暄,只是向我介紹他是什麼人,似乎這位武術學校的負責人很有聲望及地位,他也沒有給我名片。接著就由武師們,帶著我參觀他們的中國古代武器陳列室;看來有一點神祕的氣氛,本來只有我及兩位出家弟子被迎進室內參觀,兩位攝影師張光斗及郭重光則被擋在室外,結果還是由翻譯人員示意,才被准予進入室內。

然後再參觀武術教練總教頭的辦公室,看到一些中國武器和書畫,很有中國古代所謂文武雙全的氣氛。最後被帶到他們的室內教練場,類似於一座室內籃球場,相當寬敞而明朗。目的是要表演幾套武功,讓我欣賞,同時讓我知道這是屬於少林派的詠春拳。他們原來的老師,是從大陸去的中國人,能文能武,寫得一手好字,畫得一手好畫,也出了一本畫集叫作《石崙畫選》。

他們表演的節目有少年組、青年組,以及青少年混合編的組。身手矯健,的確讓人覺得是有一手。還有表演舞獅特技、跆拳道特技和氣功。年齡最長的只有二十一歲,卻讓你感覺到一股逼人的英氣,膽小的人大概不敢接近他們的身邊。我特別把他們叫到我的跟前,握他們的手,拍他們的肩,我問他們練功有多少年了?將來準備做什麼?他們都很直率,我問什麼他們就答什麼,最希望做的是武術老師,而且他們現在已經是在做助手的工作。

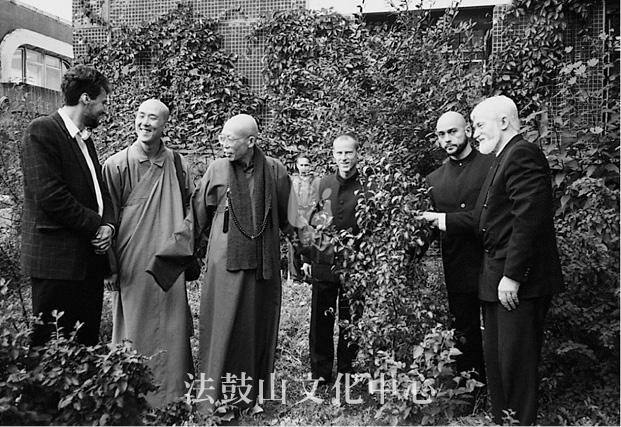

最後跟全體表演的青少年和老師們,合拍了一張團體照。因為他們是少林派的武術師,雖然不是出家人,但是男眾全部剃了光頭,而且不論是青年、少年,也都穿上功夫裝、功夫鞋、羅漢襪。在我告辭出門之後,又被引到他們的庭院,要我跟那位聖彼得堡大學的東方學院院長一起挖土,種植一棵被他們稱為中國蘋果的樹苗,但是我不知道為什麼要我在那裡種樹。事後,他們全體師生列隊歡送,我一個一個跟他們握手、合掌、寒暄,才把他們嚴陣以待的氣氛緩和下來,不僅僅是在青少年天真的臉上露出了笑容,連那些武師們的面龐也開放出友誼的微笑。

作者應邀於三聯功夫學校種植一棵名叫中國蘋果的樹苗

上車之後,我問擔任翻譯的鮑夫爾,為什麼給我安排這樣一個行程,對當地有什麼作用。他才說這不是佛法中心的安排,而是因為他自己是在聖彼得堡大學東方學院任教,這所武術學校計畫跟該校合作,支持經費,做一些中國文化的學術研究,所以趁著我的到訪,使得他們兩者之間,有更多的交往;對我個人倒沒有另外的要求,種樹紀念,也只是象徵中國文化在聖彼得堡生根。臨走的時候,我說等這棵蘋果樹結出蘋果之後,我會再來;後來我才知道,這種樹的名稱叫中國蘋果,其實它並不會真正長出蘋果供人食用,那是一種觀賞用的植物而已。

我在武術學校遇到了聖彼得堡東方學院院長,因此覺得應該去參觀一下該校的圖書館,希望了解一下該校對佛教文物的收藏情況,所以約定九月四日上午去拜訪一下。因為在這之前,曾經有一位該校的教授,主動跟我們中華佛學研究所接觸,願意跟我們建立一些合作關係。我已經忘了他的名字,這次未能聯絡上。

當天下午四點至六點,我被邀請到一個當代禪畫藝術展覽會場參觀。是由三位男女青年畫家作品的聯合展出,那就是瓦丁姆先生、艾蒂沙女士(Atisa

Donik)、狄梅里先生(Dmitri

Pakhomov)。我不懂繪畫,但曾看過很多東西方的藝術作品,覺得這三位青年的畫,應該是有相當高的水準。瓦丁姆先生是佛法中心的負責人,他會具象畫及抽象畫,有幾幅畫的是達摩、玄奘及佛經故事,表達的方式有它的特色;艾蒂沙女士所展出的是六十四幅《易經》圖說,也就是用六十四片抽象的畫面,把每一卦的意境呈現出來;狄梅里先生所表現的印度森林和動物,看起來既是抽象的,也是具象的,整塊畫布上都是滿滿的畫,但在每一幅畫中又都能讓你感到它呈現著空和靈的美。

的確,這三位的畫作都有東方文化的色彩,算不算是禪畫,我就不知道了。最有意思的是,在他們所印發文宣品的第一頁,印上了我的照片和小傳,介紹我這個人,並對我說,這項展覽就是為我們到聖彼得堡訪問而舉辦的。同時,在會場當天也為我安排了一場演講,題目是「從佛教、中國的禪談藝術」。我哪懂得什麼藝術,好在我於今年四月十一日,被邀請到臺灣大學思亮館的佛教文學藝術研討會上,做了一場主題演說,題目是「佛教藝術的承先啟後」(這篇文章已刊登在《人生》第一七八、一七九期)。所以曾翻閱了一些有關於佛教藝術和禪藝術的資料,於是臨時設定三個子題,來冒充行家:1.什麼是佛教藝術?2.在中國唐宋時代的禪佛教藝術。3.不立文字的禪宗思想為藝術的創作,帶來了無限的思想空間。

尤其我說到禪的藝術創作,並不在於它的形式和技巧的規定,而在於畫作的精神,須富於空靈活潑的內涵,只要用之得當,任何一種題材,任何一種技法,都可以表現出禪的精神和特質。這讓當場聽講的一群年輕藝術家們,非常佩服和讚歎;只是從一個外行的角度來給內行人所做的幫助和啟發,那是非我始料所及的結果。

在演講之後,會場中出現了聖彼得堡國家電視台的新聞採訪小組,當場為我做專題錄影採訪,問了我四個問題:1.什麼是禪?2.藝術和禪有什麼關係?3.你這位中國禪師來聖彼得堡的任務是什麼?4.這幾天俄羅斯的金融風暴非常嚴重,俄幣盧布在國際市場的迅速貶值,好像是一埸惡夢,請我向他們國家的民眾做一些建議,他們應該怎麼辦?

聖彼得堡國家電視台為作者做專題錄影採訪,並在當天晚上十一點晚間新聞中播出。

這段採訪,在當天晚上十一點晚間新聞中,播出了三分鐘,對他們國內來說,這是當天的一項重要新聞。這才讓我知道主辦單位的用心良苦,如果我到俄羅斯僅僅是做禪修指導,那是屬於宗教活動,在俄國這個以東正教為國教的環境中,是絕對不會被新聞媒體報導的。由於這是一項正式的文化藝術活動,就把我裝扮成以一個專家、行家的學者身分,做了主題演說,所以讓我能夠在他們電視新聞中報導出來,這在俄羅斯應該是非常少見的例子。

接受採訪後就被招待到這個畫廊的咖啡廳,為我舉行正式的歡迎茶會,有茶、咖啡、豐富的點心及水果。然後由這幾位畫家和經紀人,來跟我討論請教對於這場展覽會的印象和評價,讓他們可以有所改進。同時也提出一個構想,問我是否有可能為他們或在紐約或在臺北,介紹藝術商和畫廊,替他們開一次當代俄羅斯畫家的展覽會。猛然聽到這個要求,使我覺得他們是問道於盲,我在這方面是一點眉目也沒有,不知要從何著手起,所以當場拒絕了,使他們很失望。

可是張光斗菩薩在旁邊向我建議,提醒我,我在臺北有很多關於這方面的資源可以運用,根本不需要我出面,只要交代一聲,就有許多人願意促成其事。近年來,許多臺商到俄國尋求商機,也有人從俄國引進馬戲團等各項演藝活動,像類似的當代俄國藝術品展覽,正好可以促進俄國和臺灣的文化交流,似乎還沒有人做過這樣的工作。我初度訪問俄國,主持禪修,在國內的媒體上誰都不會知道,如果藉這次到俄羅斯主持禪修的指導因緣,而為臺灣引進一場俄國青年畫家藝術展覽會,對法鼓山所做的國民文化交流工作,也能讓人耳目一新。

他又提醒我,十月十一日我們法鼓山為了籌募法鼓大學的建校經費,即將有一場臺灣當代藝術品的義賣會,就是結合了全臺灣十幾家知名畫廊、拍賣公司,數以百計收藏家、藝術家的支援,來促成其事,怎麼能說法鼓山沒有這方面的資源呢?因此,我就改口向這批青年畫家說,我願意帶些資料回臺灣,碰碰運氣,也許能夠引起臺灣藝術界的歡迎和重視。這對他們來講,也覺得非常地歡喜,至於能不能夠到臺灣展出?展出期間是否有人有興趣認購收藏?他們並不介意。至於如何進行,也只有等我回到臺灣再說吧。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-11 兩千年行腳|二九、禪修的最後一天

發表評論