一、演講會與高峰座談

在美國連續主持了話頭和默照兩個禪七之後,於一九九九年元月四日回到了臺灣。

在以往每次禪七中,由於禪眾們程度不同,所以數息、隨息、話頭、默照配合著因人而異的指導,直到去(一九九八)年的十一、十二月,才有機會把禪七的內容精緻化,每一個禪七統一集中在同一類的方法上。

打完禪七,我已經相當疲累,啟程返回臺北,接著又是密集的活動,不禁感到累上加累。這時我發現我年齡愈老,身體愈衰,老病交侵中的工作量反而愈重。除了我們自己團體的許多活動及人事需要我思考處理,另外許多慕名而來的各界人士也絡繹不絕,其中包括政治、學術、文化、宗教各層面的人物,以及國內外的工商界人士。當然我有這些機會把佛法奉獻給他們,對於這個社會一定有正面的影響,所以也相當樂意為此而忙碌。

在這趟回臺灣的三個多月之間,參加了幾次高水準的演講會和座談會:

(一)一月九日應邀於臺北市誠品書店敦南店演講「知識分子與宗教關懷」。

這是由行政院文建會、《聯合報》以及立緒文化主辦的系列演講,每月一場,每場都是邀請頂尖的專家學者,包括有:李亦園、楊國樞、沈君山、蕭新煌、何懷碩、高希均、蔣勳、南方朔等著名人士。系列主題是「台灣社會的人文之美——知識分子的社會參與」。我是唯一被邀請的宗教界學者代表,純以宗教學術的立場,探討知識分子如何來關懷宗教。

我並不期待所有的知識分子必須要信仰某種特定的宗教,但我主張知識分子至少應該用心來認識宗教、關懷宗教,給予宗教正面的鼓勵和肯定,也需要監督宗教信仰衍生出來的種種負面影響,予以疏導及糾正。今日的社會由於知識分子對宗教認識不清,關懷太少,使得一般大眾若不是趨向於宗教的沉迷氾濫,便是抱持否定排斥,形成兩種極端現象。

我的演講不僅造成會場聽眾爆滿和現場熱烈反應,當講稿在《聯合報》副刊分作三天全文刊出之後,也獲得了許多讀者來信讚歎!

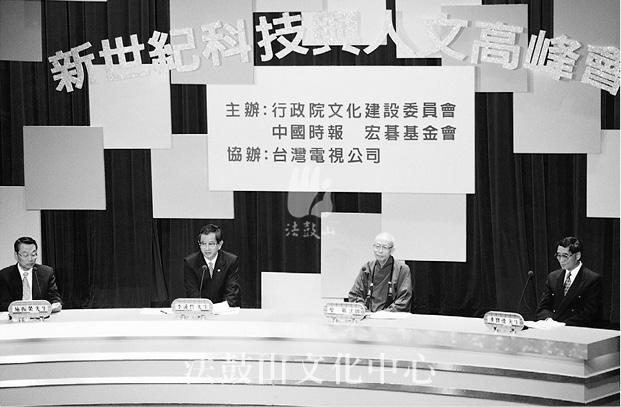

(二)三月一日應邀在臺北市《中國時報》廣場,參加「新世紀科技與人文高峰會」。這是由行政院文建會、《中國時報》、宏碁基金會共同主辦,臺灣電視公司協辦。受邀的學者和專家,除了我以外,尚有中央研究院院長李遠哲、宏碁企業董事長施振榮以及臺南藝術學院院長漢寶德,就人文與科技的問題,進行新世紀的對話。這是從一年多前,由《天下》雜誌主辦的一場「飛越二○○○年」座談會之後,在臺灣算是再一次最高層次的科技與人文對談。而這兩場座談,我都有幸受到邀請,不僅是我個人的榮譽,也是整個宗教文化界的大事。

這次的座談,分別以「各領風騷一百年」、「各擅勝場不相讓」、「科技與人文握手」三個議題進行對談。我在這場座談會中指出:在今日歐美科技發達的國家,都不會否認宗教的存在與需要,而身為宗教徒者,必須從人與自己、人與人、人與自然到人與宇宙的關係思考,才能觸及到宗教的本質。凡是人類的文化都叫作人文,科技也是人文的一部分,因此人文和科技是一體的兩面,如果科學少了人文的指導,就會帶來毀滅的危機,因此,全世界的人類都有責任,共同避免人文與科技對立的風氣。

雖然那天上午,我還在榮民總醫院檢查身體,接受治療,感覺到非常虛弱,也沒來得及預先寫好講稿,但是在會場中並沒有人看出我有病容,透過臺灣電視公司的現場實況轉播,反應相當良好。第二天《中國時報》以大篇幅翔實報導,引起前任教育部長、中央研究院院士吳京博士撰文呼應,它的效果應該是普遍而深遠的。

新世紀科技與人文高峰會。由左至右分別為施振榮、李遠哲、作者、漢寶德。

(三)三月二十六、二十七、二十八日三天晚上,於臺北市國父紀念館舉辦「平安開講——聖嚴法師與當代名人對談」系列活動。這是法鼓山主辦,由我分別和不同領域的名人學者公開對談:如何使得我們的社會平安?原先計畫這三個晚上由我個人做三場專題演講,因為我的健康發生了問題,弟子們不希望我太辛苦,而用「祈福法會」和「名人對談」來減輕我的負擔。這是延續著去年的模式:上半場是平安祈福法會,下半場是弘法演講,將「祈福法會」和「平安開講」分時段進行。大家以為這樣做,可以讓我節省很多體力,因為每場對談至少有三個人以上的互動問答,除了我及貴賓之外,還邀請了中華電視公司資深新聞主播陳月卿女士,由她串場發問,掌控現場的主題方向和營造氣氛,我只有被問到時才需要發言,應該要比我單獨演講輕鬆多了。

其實不盡然,因為每場同台對談的都是名家,台下的觀眾將近三千人,我也必須從頭至尾全神貫注,隨時準備做恰到好處的反應,並提出我必須發表的觀點。尤其每場談論的主題,雖然早已訂妥,而主持人提出的問題,幾乎都出乎事先的安排,都是一些具有新聞性的社會問題,因為這些都是社會大眾所關切的,也是媒體記者最有興趣報導的。而這就是新聞專業節目主持人的特長。我和來賓們也都十分認同,因為這樣的方式,很容易為廣大的群眾所關心和接受,而這豈不正是我們的目的呢?

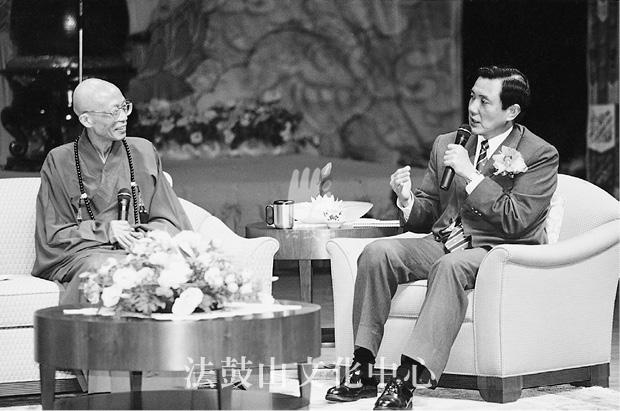

第一天晚上的特別來賓是現任臺北市市長馬英九博士,談論的主題是「心靈環保對跨世紀社會安定之影響」。第二天晚上的特別來賓是現任青年救國團主任李鍾桂博士,主題是「新世代青少年如何安身、安心、安家、安業」。第三天晚上有兩位貴賓,李亦園教授及楊國樞教授,都是中央研究院院士。前者同時也是蔣經國基金會執行長,後者並擔任中央研究院副院長。談論的主題是「現代人如何在世紀交替下安身立命」。這三場座談會各有特色,前兩場因為談的是社會及青少年當前的現實問題,也都是一般大眾的切身問題,所以場面非常輕鬆有趣。第三場談論的主題比較深刻和嚴肅,都是從現實的層面切入,探討思想和理念的開拓與實踐,我也再度提出:社會大眾,無論是誰都應該要有宗教的修養,一個健康的宗教,必須把人從個體到達整體,超越於個體和整體,才是自由自在的大智者、大仁者。

平安開講,作者與臺北市長馬英九對談。

我是這樣說的:「人必須先跟自己的內心和諧相處,然後跟環境裡面的人和諧相處;進一步跟大自然和諧相處;再進一步以宇宙為自我,萬物與我同根,天地與我同體;最後必須超越個人的小我和宇宙的大我,那才是絕對的自在。所謂賢人和聖人的境界,也不是一般人做不到的。」我提出只要能一念清淨、一念超越,就能在一念之間體驗到聖賢的心境,人人都可以試著體驗。如果大家願意體驗,常常體驗,那就是我們提倡的「人間淨土」的實現,也就是大家所祈求的社會平安,就並不是一個空洞的信仰和理想。

對談之後,楊國樞教授連聲地對我說:「法師的高論之中提出的大架構非常好。」我們的座談會在中華電視台全程播出,李亦園教授的許多朋友們希望把座談的內容當成社會教育的輔助教材,而索取現場的錄影帶。我也交代了法鼓文化,計畫將這三天的對談內容,整理成為文字,1與社會大眾分享。

其實近三年來,我在中國電視公司開闢了一個節目叫作《不一樣的聲音》,每集三十分鐘,每週播出一次,已有一百數十集,每場也都是邀請一、兩位名人和我對談,採取的方式就是根據一個主題,由一位主持人穿插主導。談論的內容涉及的專業範圍領域相當廣泛,而且都圍繞著淨化社會人心的原則,由我站在佛法的立場提出因應之道;每次也都邀請和主題相關的專家學者,在專業層面由他們提出專業的看法。從精神層面,大家都希望聽聽我的意見;從技術層面,我也希望聽聽專家學者們的看法。所以從節目開播以來,使我學習到很多,從收視率的調查可以知道觀眾的反應,這節目很受歡迎。

像這樣的方式,往往可以聽到許多非佛教徒的專家學者們,提出對於佛教的看法和認知,也有機會讓他們發現,佛教並不迷信,而且和他們每種領域的想法和看法,都是可以呼應的。有一次一位基督徒女士在我們的節目中,認為她的想法一定和我不一樣,結果我給她的回饋,讓她相當驚奇。接著我告訴她:「真理只有層次的不同,沒有本質的差異,否則就不是能讓全人類共同接受的道理了。」佛法不會否定任何一個層次的善,而其高明處,就是不會執著任何一個層次的善,而認為那一定是最好的,這就是佛法的智慧。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-12 抱疾遊高峰|自序

發表評論