三五、追求卓越的大師對談

去(一九九九)年的春天,法鼓山文教基金會幾位主管,和我討論二○○○年要辦些什麼活動,才能對未來的社會有較大的貢獻?因此策畫了一系列對談、鼎談、座談的安排。至於邀請的人選,除了國內的,也希望有國際的,最好能夠安排一場到兩場和諾貝爾獎得主的對談。在此之前,我已經跟兩位諾貝爾獎得主舉辦過座談會,那就是達賴喇嘛和李遠哲。中央研究院的副院長楊國樞建議,在二○○○年秋天,他們召開院士會議,不妨聯絡其中幾位得過諾貝爾獎的學者。經過多次的磋商,認為還是邀請李遠哲院長最為方便,很快的,也得到了李院長的允諾。時間是選在第十任總統大選之後與就職之前。

希望討論的一些問題,提供給新政府的領導階層,做為施政參考。那就是在二十一世紀,我們應該有些什麼樣的準備和需要?經過多次商討,首先界定在人文和科技、本土與世界。其中為我們聯絡的有兩人,一是法鼓大學校長曾濟群,一是臺灣大學教授黃俊傑,並確定邀請臺大校長陳維昭為主持人。接著就由聯絡人、主持人和我,共同商討主題大綱,達成三點共識:

(一)從人類社會的發展談生活科技與資訊科技的未來。

(二)多元文化的培養與社會價值體系的創造——多元文化與族群和諧。

(三)全球化與本土化——世界性思維與本土性觀點。

在主題確定之後,便於四月十日下午三點,專程到南港中央研究院,拜訪了李遠哲院長,當他看到對談的主題大綱,覺得很有內容,也極為鮮明。同時,我也帶了我的《法鼓全集》一套,贈送該院思亮圖書館。

我為了這場對談,收集了許多資料,也看了幾本以資訊科技和生物科技相關的著作。例如奈思比(Naisbitt)父女兩人合寫的《高科技.高思維》(High Tech.High

Touch),這可以使我不至於在探討第一個主題的時候,變成目瞪口呆,一無所知,看了這些資料之後,再用佛法給予融會貫通。

四月十四日下午三點至五點,假臺北市圓山飯店國際會議廳,公開對談,上台之時,我由於多日來的極端忙碌,而且會議連連,已經到了精疲力竭的程度。因為白天沒有機會休息,晚上睡眠時間又很少,終日感到唇乾舌燥,兩眼浮腫,左眼的角膜充血,而且有些刺痛,不要說上下樓梯感到困難,就是上下汽車,也覺得費力。在這樣的身體狀況下,我真懷疑這場對談,還能從我的頭腦裡,擠出什麼對大家都有用的話來。尤其從去年春天以來,我的攝護腺有些肥大,膀胱收縮的功能弱化,所以引起頻尿。曾有一段時間,服用了榮民總醫院醫師處方的膀胱鬆弛劑,是美國製的Hytrin,頻尿狀況有了改善。但是在這一段時間裡,由於忙得不可開交,加上也有醫師建議我不要常服西藥,因此中斷了一陣子,然而頻尿的現象又出現了。故對這場對談,真是有點力不從心。

座談一開始,就由主持人介紹我們兩位,然後請李院長先從第一個主題開始發表他的看法。他講了十五分鐘,內容很紮實,我竟然沒有辦法集中精神把它聽進去。接著由我發言,我首先提出了一份資料,那是根據勞勃特.康奎斯特(Robert

Conquest)在去年底出版的一本新書《省思被蹂躪的世紀》(Reflections on a

Ravaged

Century)資料中告訴我們,在二十世紀的一百年間,非自然因素而死亡的人數,大約有兩億,其中三千萬死於戰爭,一億七千萬死於政治、種族、階級等的迫害。

到了二十一世紀時,雖然許多的科學家認為由於科學昌明,可以避免人類的戰爭。事實上除了不能夠消弭戰爭所帶來的威脅之外,生活科技和資訊科技的發展,也同樣會對人類的安全、社會的和諧帶來災難。

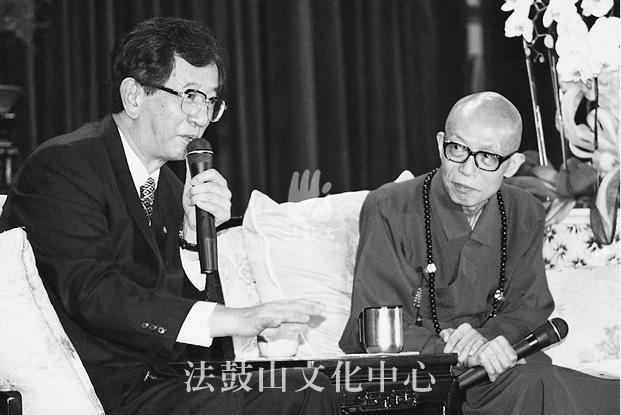

李遠哲院長與作者就跨越二○○○年的前景進行對談

如何地未雨綢繆,是我們必須要思考的。因此,我也宣布了另一個訊息,就是奈思比先生發起了一項全球研討會議(The

Global

Academy),討論基因工程對於人類的影響。第一屆是今(二○○○)年五月二十四、二十五日在北京大學召開,明年還有兩次會議,分別在歐洲及美洲召開,最後一次國際高峰會議,再回到北京大學召開。他們分別邀請了六大類世界頂尖的領袖人物為代表,繼續共同討論。所謂六大類的代表是科學家、生物倫理學家、宗教精神領域的神學家、藝術家、作家、以及科技管理界領袖。到目前為止,佛教徒中,已確定被邀請擔任顧問的有二位,就是美國哥倫比亞大學(Columbia

University)的舒曼(Robert Thurman)教授和我本人。

第一次會議,我雖無暇出席,但在明(二○○一)年的會議中,我會提出代表佛教的看法,因此也建議我們新政府的領袖們,花一點心思在這方面。然後我提出了一個觀念,在發展科技的同時,要預防科技為人類帶來的後遺症;這必須要先預防,不能期待後來的科技,是可以處理以前科技所遺留的問題;但願未來的科技為全人類造福,而不是科技使人類受害。

李遠哲院長對科技是很樂觀的,不過他也認為科技的發展有助於人人平等,科技發展必須超越國與國的戰爭,才會給人類帶來好處。他又說,科技的發展如果還是運用在國家與國家的競爭的話,人類社會仍然得不到科技的好處。戰爭不是解決糾紛的手段,因此未來人類必須超越國與國競爭的格局,那麼科技發展才會帶來好處。

李院長對我所公布二十世紀非自然死亡的人數是兩億的數據回應,他說由於科技的發達,二十世紀比十九世紀的人口增加了數倍,所以還是合算。當然,他也注意到,造成人類非自然因素的死亡,應該是可以避免的。而我的立場,並不是說科技殺死了兩億人口,而是希望以人文思考和指導,避免人類的迫害殘殺,眾生平等,不應該讓一部分的人死於非自然因素,讓另一部分的人長壽健康。

後來討論到多元文化和本土化的問題。美國的社會,就是多元文化的結合,因此形成了具有特色的新美國文化。我們臺灣正在朝這個方向走,提倡本土化,也接受外來以及多元的文化。我說,拿宗教來說,多元化之後並非壞事,讓大家有更多的選擇、更多的觀摩切磋,以及不斷改善成長的機會。最後我又提出,中國的文化就是所謂由多種民族融匯而成的,漢文化並非一成不變,由於佛教的傳入,使得中國文化的內涵更豐富。這樣的觀點,李院長也是同意的。

接下來,討論本土化與全球化的問題。兩人都認為本土化是全球化的基礎,全球化是本土化的延伸,吸收和發展是互補的。如果僅僅死守著本土化,而排斥外來的,那是一條死路。談到對「中國人」的定義和看法,包括了主持人陳校長,三人都同意以血緣的、歷史的、文化的、語言的角度來看,絕大多數的臺灣人都應該是中國人;也就是指的漢文化、漢民族,在國際上一向被稱為中國(China)及中國人(Chinese)。政治的體制可以改變,中國人的事實是不能否認的,否則的話,臺灣跟對岸大陸的關係,會愈來愈麻煩,在感情上、言詞上都會產生衝突與爭執,甚至引爆戰爭,那是既不智慧也不慈悲的。

這場跨世紀的對談,的確有它的特色:

(一)由我們三人同台,是非常難得的,因為他們兩位是代表學術及教育的科學家,而我是宗教師。

(二)所談的主題,具有時代意義,雖然沒有談到政治和經濟,但對臺灣未來的人文政經的穩定成長,必然產生一些影響力。

(三)對於陳水扁先生登上總統寶座,李遠哲院長有著關鍵性的影響力。這場座談會的建言,應會有些作用的。

(四)對於臺海兩岸之間的緊張氣氛,我和李院長都在憂心忡忡,卻不悲觀。我祈禱兩岸的領導階層,都要用智慧和慈悲來互相包容,不要一個說:「你不聽我就打。」另外一個說:「就是打也不怕。」李院長正在主張地球村的遠景,何況臺海兩岸人民也從未有過深仇大恨。

抱病上台,並未失常,應該是佛菩薩的加被。此後我也一直害病,四月十七日到了美國,還是眼睛紅腫,氣弱聲啞,一直又拖了幾個星期。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-12 抱疾遊高峰|三四、政治大學上課.臺灣大學演講

發表評論