四、兩場高峰座談會

我們法鼓山基金會在一九九九年底,就思考著在西元二○○○年,主辦一場我和諾貝爾獎得主的世紀關懷座談會。經過研究和試探結果,就請了中央研究院院長李遠哲博士,在二○○○年四月十四日,假臺北圓山飯店辦了一場「跨越二○○○大師對談——追求卓越」,因為他是諾貝爾化學獎的得主,所以滿了這個願。到了今年(二○○一年),又有兩場和諾貝爾獎得主座談的盛會在臺灣舉行,我很榮幸,也都被邀請成為與談人之一。

這要追溯到去年(二○○○年)我在新竹的交通及清華兩所大學,參與科技與人文座談之時,清大的校長劉炯朗博士就當面邀請我,出席清華大學九十週年校慶,和諾貝爾物理學獎得主楊振寧博士,以及武俠小說泰斗作家金庸先生等,舉辦一場世紀性的人文與科技高峰座談會。當時交通大學的校長張俊彥博士也在座,就預約我出席他們創校一○五年校慶,參加類似的一場世紀高峰座談會。

交通大學後邀請,卻先舉辦了。這是在二○○一年四月十三日假該校的資訊館,舉辦了一場陣容空前的座談會,題為「科技與人文大師論壇」。與談人有中央研究院院長李遠哲、哈佛大學數學講座教授丘成桐、日本前文部省大臣(教育部長)有馬朗人、諾貝爾物理學獎得主江崎玲於奈、交通大學校長張俊彥以及我等六人,由為我主持《大法鼓》節目的資深主播陳月卿擔任主持人。他們之中有兩位是諾貝爾獎的得主,一位是大教育家,一位是大數學家,還有一位是機電工程學的權威,都是在國際學術界頂尖的知名人士,我是唯一代表人文關懷的宗教學家。

最初我還不知道應該要講些什麼,幸虧事前要我提出一篇五分鐘的講稿,做為討論的基本資料。我提出了三個論點:科技與人文、無常與永續、自私與無我。以下將它的內容照錄如下:

科技與人文的關係,本來就應該是合作無間的,人文的施設,必須是合情合理的、是有益於人類大眾的、是美化人生的。能夠通過時空的考驗,便具有科學的精神。科技的發明,必須是為人類生活品質的豐富、生命內涵的充實、生存環境的保護。換句話說,科技的發明,必須是為人文做服務,並且當以人文精神為主導。人文與科學的兩者之間並無矛盾,能夠禁得起時空考驗的一切施設,便是最好的人文科學。今日人類所面臨的高科技問題,主要是恐懼高科技技術的迅速發展,會為地球世界,帶來不可預測的危機,例如生化科技中的基因工程,施之於植物與動物,給未來的自然生態及人類的生命,會造成什麼樣的後果?如果直接施之於人類,除了親族倫理的考量,對於生理病變的未知數,更應該審慎地預防。

應交通大學邀請參加「科技與人文大師論壇」,與中研院院長李遠哲、哈佛大學數學講座教授丘成桐、日本前文部省大臣有馬朗人、諾貝爾物理學獎得主江崎玲於奈、交通大學校長張俊彥等人座談。

無常是一切現象的自然律則,也唯有無常的事實是永遠不變的真理。中國的陰陽五行,主張生剋變化,印度佛教的緣起論,主張萬象都是緣生緣滅,出生和成長的過程,就是衰老和消失的過程。因此,自然環境是變化不已的,人文環境是變化不已的,乃至每一個人的身心狀態也是變化不已的。這種無常的變化,為人類留下了文化史,也為人類展示出無限可能的將來性,所以無常即是永續,它可以讓人類感受到消極面的無奈,更可以讓人類創造欣欣向榮、日新又新的許多願景。問題點是新興高科技的迅速發展,必須隨時隨地考慮到自然生態的平衡,在無常的變化之中,要注意到地球生態的永續性。值得我們警惕的是,現代化的科學技術,很少思考到消長互動的自然規律,以致快速地破壞了各種地球資源,使得大量的生物種類,迅速消失,也為人類賴以生存的環境,伏下不可預知的隱憂。

自私自利的自我意識,本來就是一切眾生的本能,也是人類生存發展求進步的原動力。不過徹底的自私,便是無我的奉獻,自私是為了自求安樂的保障,最可靠的保障,是讓我們所處社會環境及自然環境,獲得整體和持續的安全。這是宗教家及哲學家的心懷,二十一世紀的科學家及企業工商界的領導人士,也都必須具有宗教家的情操及哲學家的素養,因為高科技的發明以及高科技商品的生產,均和地球生態的平衡及永續,息息相關。一不小心,便可能害人害己,貽患無窮!為了因應人類的需要,應該鼓勵高科技的開發,但是,我們必須呼籲:每一項高科技的發明和生產,首先要考慮到它與地球生態環境及人文精神的平衡性及永續性。任何一項高科技的生產品及進入人類的生活圈中之前,必須已經知道它的副作用及後遺症是什麼?必須已將其副作用及後遺症的可能發生率降至最低,也必須已經知道如何予以補救的技術。否則的話,寧可接受失敗的事實,也不可貿然向市場銷售。這種人道的素養,一般人稱為無我,其實是將個人的小我融入於宇宙全體的大我。至於真正的無我,是指只有以智慧與慈悲來利益眾生,絕不考慮對於自己的有利或無利。

在這場座談會中,雖然各人的專業領域都不相同,但是談論的焦點卻是一致的,譬如有馬教授說:「亞洲各國面對新世紀的挑戰,不能僅倚靠自然科學家,人文科學家的培養也是很重要的,且應該在此時重新審視宗教的重要性。」而江崎教授也說:「科學教育和人文教育應該結合宗教教育和家庭教育,成為一種新的倫理教育。例如依基因工程來複製人類,必須注意到家庭的倫理問題,否則會為人類世界帶來嚴重的世界危機。」這兩位日本貴賓,所主張的教育制度和教育環境的改革,幾乎和臺灣教改會所主張的論點相同。會中,李遠哲和張俊彥同時都認為國內的科技教育,只注意到應用的科學技術,而忽略了哲學理論的科學基礎,所以有科技和人文矛盾、分歧的隱憂,應該重視基礎科學人才的培養,那就會使得科技為人類來服務了。丘成桐先生則是主張用數學來做為教育的重心,那是對人心最適合,也是最人性化的;但是他沒有指出更具體的例子來,所以有幾個人提出問題請教他時,都沒有得到比較滿意的回應,也許數學的哲學太難懂了,但他並沒有反對自然和人文的天人合一,正如江崎教授所說:「以前的科學家是大自然的旁觀者,現在則是參與者。」至於我所特別強調的是:「二十一世紀的科學家及企業工商界的領導人士,也都必須具有宗教家的情操及哲學家的素養。」

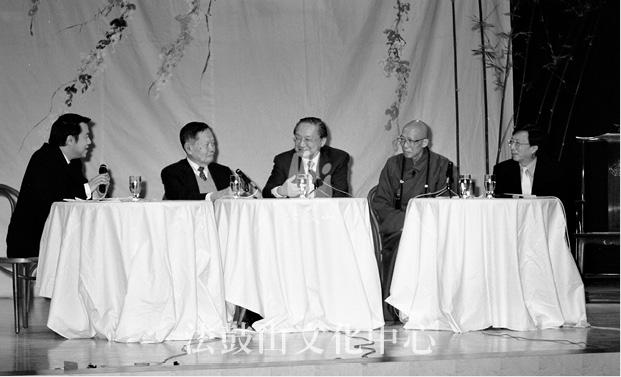

第二場是在四月二十二日,由清大舉辦的校慶座談會,定名為「大師真情——歲月的智慧」,從主題看,就知道相當人文和柔性。與會的座談人共有四位,年高七十八歲的諾貝爾物理學獎得主楊振寧博士、七十七歲的武俠小說作家金庸(本名查良鏞)、前清大校長和行政院副院長劉兆玄博士及我本人,由電視節目名主持人蔡康永主持。我們這四個人之中,有兩位是科學家,一位小說家,一位宗教家,劉兆玄先生則具備了兩種身分,他在大學時代曾經以上官鼎的筆名,寫了好幾部相當出色的武俠小說,很受到金庸的賞識和佩服,後來因為出國留學沒有再寫,金庸甚至玩笑著說:「如果上官鼎繼續在武林中活躍下來的話,金庸就要受到威脅了。」

參加清華大學主辦的「大師真情——歲月的智慧」座談會,與作家蔡康永(左起)、諾貝爾物理學獎得主楊振寧、作家金庸、前行政院副院長劉兆玄合影。

當天的主題,不是要我們談個人的學問,而是談談個人的身世以及生命中的趣事。所以,楊振寧博士並沒有談他的物理學,倒是講了他對愛因斯坦這個人一生的看法,然後他就說自己的一生是非常幸運的,二十六歲就得到博士學位,然後又得到諾貝爾獎,他相信他自己的志向、毅力,和時代環境有著很大的關係。楊博士也勸現代的年輕人,要專心地投入,要有一個研究的目標,只是靠熟練地研究技術,那並不是最重要的,而是在於能否掌握整體領域的開創性及前瞻性,這才是致勝之道。

至於金庸先生,在大學時代一心想做個外交官,結果沒有做成,反而成為辦報的新聞從業人員。他一邊為他的《明報》寫政治評論,同時為了要吸引固定的讀者,也開始創作武俠小說在《明報》上連載,結果一部又一部地繼續寫下去,成了欲罷不能之勢。他說,寫小說本來是很好玩的,但如果每天需要提供稿子給報紙刊出,就會有一些壓力,這就不是好玩的事了。而且他每天要用一支筆,同時來扮演兩個角色,那就是政治評論和武俠小說,這兩種心態和感受完全不同,需要閱讀的資料也是彼此互不相關,最初他還覺得有一點奇怪,久而久之也就習慣了。同時他也談到了學佛的經過,他並沒有拜過任何老師,完全是憑他自己的喜愛而讀了不少的佛書,對於傳統的中國佛教,他比較喜歡禪宗,而對印度的佛學,則是傾心於《阿含》。

金庸也看過我的《正信的佛教》,所以在座談會上,每當楊振寧和金庸提起佛教和宗教時,就會先問問我的意見。譬如楊振寧提出了一個問題:「佛教為什麼沒有像基督教那樣強大的教會組織?以致於佛教的力量是分散的。」

我先請金庸回答,金庸客氣地要我表示意見,我說:「這跟政治的體制和教會的性質有關,最初的羅馬教會以及中古時代的天主教,是跟政治不能分割的,一直到了英國近代的教會,國王還是兼任最高宗教領袖的身分,所以,就有許多的宗教戰爭也因此而發生。但是佛教一向對政治、政府,採取不干預、也不參與的原則;佛教徒彼此之間,沒有縱橫面的組織體系,而又彼此互相承認都是釋迦牟尼佛的弟子,所以沒有組織,也沒有戰爭,這跟西方的教會組織是完全不相同的。」

接著又談到了知識及智慧的差異問題,金庸說:「知識是後天的,智慧是先天的,有時候知識可以幫助智慧,但是有知識的人並不等於有智慧的人。」我給他補充的意見有兩點:「知識、學問、經驗是依靠自我中心學來的,智慧不是知識、學問、經驗,那是放下自我中心的態度。」這也是我常常在禪七之中說的幾句話。

至於劉兆玄先生在這一場座談會中,因為年齡最輕,所以發言也最少,主持人問他:「做為一個武俠小說家,又變成了教授,然後又從政,再從政治的舞台,回到了教書的崗位,在這些轉變的過程中,有沒有什麼不能適應的狀況發生?」他說:「沒有,寫武俠小說是興趣,同時也是一份收入相當好的工作。然而為了要出國留學,把書讀好,就放棄了武俠小說的寫作。後來從教書到擔任校長的行政工作,最後做到交通部長和行政院副院長,就是做一樣學一樣,也很快就能適應。現在又回到學校教書,也沒有覺得什麼不一樣。」不過他認為有一點非常重要的事,希望能跟年輕人分享,那就是不論做什麼,必須要有恆心和毅力;人不能夠三心兩意,猶豫不決,否則做任何事都很難成功,這也是我們四位與談人共同的經驗。

以上兩場世紀性及國際性的高峰座談會,讓我接觸到了中日兩國三位諾貝爾獎的得主,四位世界級的教育家和科學家,一位二十世紀最傑出的武俠小說家,我則是一位平凡的僧侶。只是我已經有過多場和諾貝爾獎得主(包括達賴喇嘛,共有四位),以及和科技界、人文界的大師們進行對談、座談的紀錄,所以也被列為同一層次的與談人,這是我在兩、三年前所無法預料的事。

每次在出席這樣高峰性質的論談之前,我必須要對主題及其目的,下過一番工夫,同時對於同台討論的每一位與談學者,也盡量收集有關他們的背景資料和他們的若干著作,加以學習和了解,所以也讓我成長了很多。不僅在台上向他們領教,就是在上台之前,也已經接受了許多以往我所不知道的知識學問,和他們的立身處世之道。我會閱讀他們的傳記及其代表作品,例如為了要跟楊振寧和金庸同台,我就要設法知道他們的學思歷程,甚至於幾部代表性的武俠小說,雖然上台之後不一定會對每一個人的專長做深入的探討,但在見面之時,說出幾句他們所熟悉的語言,總是比較容易把彼此的距離拉近,而被看作是他們的朋友。也許就是這樣的原因,我這個人似乎是能受到各方面所歡迎的對象了。

在這些機會中,我必須要說幾句非常感恩的話,那就是做為一個佛教的中國和尚,能夠受到學術界這麼地重視和尊敬,只有在這個時代的環境下才有可能。所以時勢造英雄,如果我沒有在臺灣,也沒有其他宗教師早年給我逆向的激勵,恐怕我這個人就沒有機會參與如此超高層次的學者論談。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-13 真正大好年|三、我的演講

發表評論