一、我的病二○○五年十二月十五日口述於中正精舍

我的這次害病,可以說是晚年以來,最嚴重的一場病,口述此時,我還在病中。害的是什麼病?這是我想不到的,但是想不到的,不一定不會來,卻也不是完全沒有它的影子。

聖嚴法師雖對生死早有所準備,他仍以過人的願力,為佛教教育與世界文化留下許多重要建樹。

這要從二○○○年開始說起。我在七十歲那年,身體狀況很差,身旁總有許多人擔心我一旦往生,法鼓山怎麼辦?當時法鼓山文教基金會祕書長戚肩時菩薩建議我準備後事,因為我隨時可能就走,屆時法鼓山這個團體怎麼辦呢?我也的確有了打算,也做了安排。事實上,我是隨時準備走的,還沒有走的時候,活著一天就做一天的事,該走的時候就走了。因此,我不只一次地講:「我自己的法鼓山已經建好,你們大家的法鼓山,還要不要繼續建呢?」1那時醫院檢查出我的腎臟功能很差,造血功能很低,紅血球不足,而白血球和血小板也都偏低。因此,首先要控制我的飲食,凡是對腎臟有負擔的飲食全都禁止。從此,我的飲食和大眾不同了,太鹹、太油,油炸、生冷、涼性及燥性食物全都禁食,只能吃溫和的食物;又因我的脾臟與腸胃不好,經常好像有感冒的樣子。

到了二○○二年,我在臺美兩地醫院檢查的結果,都發現我的腎臟已有狀況,至少要開始準備洗腎,血液及腫瘤科醫師則是懷疑我身上有癌細胞,卻無法找出確切位置,甚至也懷疑我的骨髓有問題。但是我自己覺得尚可,至少還能撐下去,並且也沒有發現癌細胞,而既然腎臟尚且能用,也就不去理會。當時我的腎臟排毒指數都還保持在平衡的狀態,甚且有段時間出現好轉現象,醫師也滿訝異的。

二○○五年三月,我於臺大醫院進行例行檢查,結果仍如以往,並未出現異常。八月下旬,我赴臺大醫院探望因膽結石入院手術的戒德老和尚,順便做了檢查。我猶記得腎臟科主治醫師蔡敦仁教授一見到我便說:「法師,您好久沒做檢查了,要趕快檢查。」我說四個月前才剛檢查過,但他仍堅持要我馬上做檢查。蔡教授是位佛教徒,他很關心我的身體狀況,擔心我一旦腎臟衰竭,排毒不足,隨時有生命危險,要我馬上再做檢查。

我聽了勸,當日便做了尿液篩檢,發現確有異常。接著又做腎臟超音波檢查,發現左腎已形成一個不小的腫瘤。這使我很意外,因為也不痛也不癢的,什麼感覺也沒有。之後又請來泌尿科蒲永孝醫師為我檢查,蒲醫師一看,要我盡快住院,最好當天就入院,即刻動刀,否則會很麻煩。我猶不願相信,翌日再赴榮總,而檢查結果仍是相同,勸我趕快動刀,否則不妙。由於近年我的病歷都在臺大,便決定返回臺大醫院就診。

完成法鼓山薪傳

入院前,我想必須預先做安排,便於八月二十九日下午,在中華佛教文化館與惠敏師做了一次談話。再於八月三十日,交代果廣師一件事:如果我一去不回了,入院後出不來了,法鼓山仍可往下運作。這個決定便是舉行法鼓山體系內第一次傳法大典。

經過四日籌備,九月二日上午即在農禪寺舉行傳法大典。傳法對象主要為法鼓山僧團時任一級的綱領執事:包括正、副都監及教育體系副所長、副院長等十位,即惠敏、果暉、果醒、果元、果品、果東、果廣、果鏡、果肇及果毅,另外也把新加坡的果峻法師及正在大陸弘法的果如法師召回,共十二位。對此,我要感謝由執行副都監果廣師領導下的弘化院,他們在我的指導下,很快完成傳法儀軌及傳法證書,效率極高。當日傳法大典只邀請體系內僧團法師、護法體系地區召集人與各會團負責人、各基金會與各事業體系負責人等觀禮,這是我們團體內部核心的一個活動。傳法典禮結束後,當天下午我便向臺大醫院辦理入院手續,翌日再請假回農禪寺主持剃度大典。

九月四、五兩日,開始於臺大醫院進行各項檢查,隨行只有果廣、果禪兩位比丘尼,以及經常在我住院期間,為我張羅及照顧各項所需的洪淑娟與黃淑媛兩位菩薩。同時因我手術前需要輸血,而有三位國防醫學院學生慷慨為我捐血,臺北市副市長葉金川先生則為我捐三百西西血小板,備我手術中輸血之用。

九月六日上午,第一次進開刀房。在全身麻醉後,進行膀胱鏡、攝護腺、左腎及輸尿管檢查,發現左腎雖仍有功能,但是其內腫瘤已幾近穿透肌肉層,連接在左腎下端的輸尿管,也已出現癌的症狀,膀胱和攝護腺則正常。便決定正式手術時,把左腎與左側輸尿管,以及連接輸尿管的一部分膀胱切除。

聖嚴法師手持「中華禪法鼓宗法脈傳承證書」,欣見弘法重任終於後繼有人。

這次雖只做了膀胱鏡檢查,尚不是真正手術,但是於我已去了半條命。我的尿道被伸進三條管子,但我的尿道窄小,需先把尿道切開,始能埋入膀胱鏡與導尿管,做為日後追蹤之用。檢查後,仍餘下兩條管子在我體內,這可不是好玩的事。我無法自主行動,吃飯、洗臉、如廁,全都無法下床,而我天天就是盼著這兩條管子盡快拿掉,可是血尿依舊,醫囑必須等血尿改善,管子才可拿掉。另一方面,我雖然接受輸血,卻仍在出血。醫生便讓我服用一種女性荷爾蒙,每日十二錠。真有趣!

九月九日,終於拿掉那兩條管子,卻仍有血尿。至九月十一日,我才能夠自行下床。在這之前,凡事都需要人抬,需要人搬。

九月十二日,第一階段檢查結束,體力也稍微恢復。由於隔天即將手術,因此禁食一天。

九月十三日上午八時,第二度被送進開刀房,進行正式切除手術,即把前次膀胱鏡檢查發現的左腎腫瘤、左側輸尿管及一部分膀胱切除。

身體輕鬆,心情安定

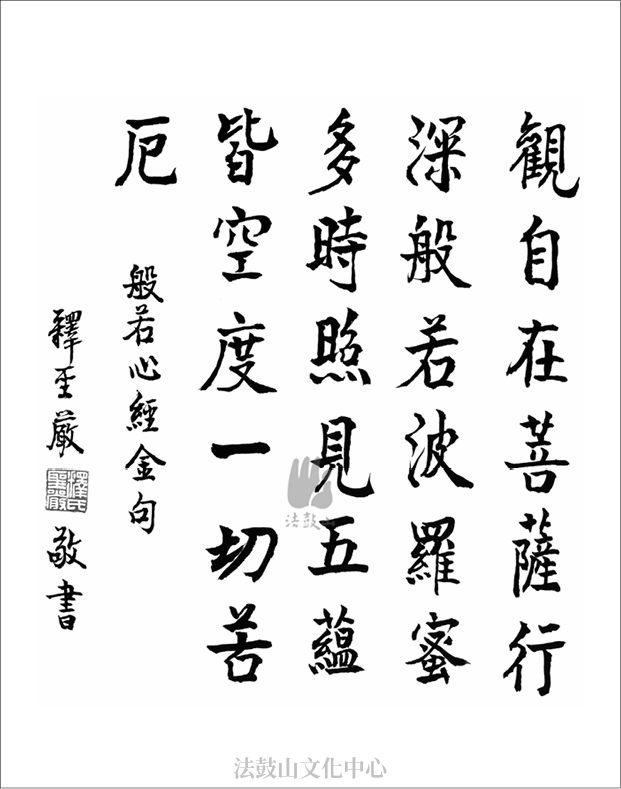

有一些人對進開刀房是恐懼的,我則已經做了最壞打算,那就是手術失敗,進去後可能就出不來了,或者手術後,發現已沒有希望。手術前一日,我的內心非常平靜,經常觀想《心經》所講的五蘊皆空,空裡沒有我,身體很輕鬆,心情很安定。當我被送進手術房,只覺得眼前每位身著綠色手術袍的醫護人員都是菩薩,他們都在救人性命;我也祈禱,但願世上所有進開刀房的病人都沒有怖畏恐懼,手術後能及早康復;又祈禱這個世界,沒有人需要進開刀房。

就在頭腦放空之時,主刀的蒲永孝醫師已來到我身旁,對著我說:「現在要給您打麻醉針,請您休息一下。這不是什麼大手術,休息一下,醒來就沒事了。」我聽進去了。那時我感覺開刀房就像是人間淨土,是那麼安靜、祥和。雖然醫護人員都很忙,且開刀房裡各科的病人一個個排著隊,卻也不覺嘈雜、陰森,而是那麼安寧,真好!就在這麼觀想時,麻醉藥效開始產生作用,只覺得有點痛,身上熱熱的,頭腦暖暖的,接著就不知道了。

手術歷時四小時,在我左側小腹切一個口約十公分,小腹下端及腰後側各留一小孔,接上銀幕顯像器,並繫上一只小瓶,準備接餘下血水。待我從恢復室醒轉過來,發現身上插著許多管子,又因手術期間在我支氣管埋入一條管子助我呼吸,因此醒來後,感到非常不舒服。

聖嚴法師經常鼓勵生病的菩薩多誦觀世音菩薩聖號與《心經》,他自己在病中也以《心經》的空觀智慧,為安定身心、超越病痛的方法。

在恢復室裡,只覺得冷,如寒冰地獄那樣地冷,雖有紅外線燈替我照暖,還是冷得打哆嗦,全身僵硬。接著轉入加護病房,見到主治醫師、護理長及護理人員圍在我身旁,一個個對我說:「恭喜!手術非常順利!」醫師告訴我,幸好手術動得及時,腫瘤還在腎臟裡,否則難以收拾;輸尿管的癌細胞也尚未向外穿透,但其組織已與正常細胞不同。醫師告訴我,這是第三期腫瘤。

腫瘤的第一期是發現癌細胞,第二期是形成腫瘤,第三期是腫瘤穿入肌肉層組織,末期則是癌細胞蔓延至器官組織外沿。我能於第三期及時發現,算是很幸運的。我問醫師從第三期發展至末期要多久?他說每個人情況不同,有的人僅僅兩、三天就發展成末期,但是也有的人發展得很慢。

面臨生死的難關,聖嚴法師以放鬆的態度面對病苦。

在我手術期間,果廣、果禪法師與洪淑娟、黃淑媛菩薩等四人,皆守在開刀房門外為我念〈大悲咒〉。而我身上切除的左腎,他們也看到了,那個腎做了切剖,可看到瘤的組織。

轉至加護病房後,院方為我準備一個麻藥補充器,只要一按,麻藥便會自動流入我體內。按照規定,每十分鐘只能按一次,否則劑量過高,會有生命危險。可是傷口正在劇痛時,十分鐘按一次是無濟於事的,因此我也不按它了,反正痛是身體在痛,不是我在痛。我把身體放鬆,心情放鬆,我在欣賞痛。還是很痛的時候,就是面對它、接受它,也不去處理了,就是放鬆身心,讓它痛吧!

如此痛了三天。這三天雖然痛,但是放鬆身心,還是可以睡的。在痛裡睡,在睡裡痛,心很平靜,沒有煩躁。那幾天,持續吊著營養針與生理食鹽水等補充液,而我的左腎已切除,剩下的一個腎突然要負擔大量的水分是吃不消的,因此我的身體腫了,手腫了,腳也腫了,血液中的尿毒指數也愈來愈高,看來是要馬上洗腎了。

此時,醫師又來測試我的止血情況,正常應在六至八分鐘內止血,我則是在二十二分鐘後仍出血不止,醫師便宣布放棄。後來,醫師又懷疑我的肺可能積水,須做X光檢查,結果發現肺已嚴重積水。本來我的肺很正常,但在左腎摘除以後,剩下的右腎一時無法消化大量的水,而肺部正好可以藏水,所以體內的水分全聚積於肺部,若不及時處理,肺也會有問題。

當時我的喉嚨裡有痰要咳出來,肺裡有水要進行穿刺,情況似乎很不樂觀。臺大醫院院長林芳郁教授便親自主持一個會議,召集腎、心臟、肺、泌尿科等各科醫師組成團隊,並指定由副院長何弘能教授擔任醫療小組總協調人。接著對我說,現在要馬上進行兩個手術:一是肺穿刺,一是在我右大腿鼠蹊開刀接管準備洗腎,問我是否同意?我說我現在是病人,我聽醫生的。當時他們可能覺得我已行至死亡的邊沿,若不馬上急救,大概這條命也沒了。但是我自己覺得,除了痛以外,並沒有什麼大礙。

之後便由胸腔科醫師李麗娜教授,一邊看著超音波,一邊從我的左肋膜進行穿刺,頓時血水就像水箭般噴湧,約有五百西西。在這之後,總算感到舒緩些了。

在加護病房,二十四小時都有護理人員輪班照顧,每間病房住一至二位病友,護理人員不時忙進忙出,病友與病友家屬間或傳來各種聲響,頗為熱鬧。我住的加護病房,除了我以外,另有一位科技界工程師,我和他之間,有一塊布幔隔著,我看不到他,他也看不到我,但是我經常聽到另一端傳來鍵盤聲和不斷乾咳。我便請來護士,我說他很辛苦,幫他一個忙吧!

接著,再從四樓外科加護病房轉入三樓內科加護病房,進行洗腎前的廔管手術。那是在我右腿鼠蹊切一個口,接上一條長約一英呎半的廔管至小腹下端,做為暫時洗腎之用。我在十三日的手術,除了切除左腎,也在我左手腕上方把靜動脈接合,製成廔管,用於一個月後洗腎之需。而我右腿鼠蹊埋的廔管,至多只能用上一個月,前後時間正好可銜接起來。

第一次洗腎

九月十六日,第一次洗腎。初期每天都要洗腎,地點就在三樓內科加護病房,時間為兩小時。第一次洗腎的經驗非常難受,在那兩小時,我全身動彈不得,就如僵屍一般。洗完腎後,一是發冷,一是僵硬,幾乎身上每一吋肌肉都是僵硬的,關節僵硬、肌肉僵硬,頭腦則是清楚的。照顧我的侍者常寬師見我痛楚不已,便找來四樓加護病房一位涂鋇甄護士替我做經絡推拿。之前我在四樓加護病房感到很不舒服時,涂護士曾替我做過兩次推拿放鬆。這次是常寬師自己想到把涂護士請來,她替我做了將近兩小時按摩推拿後,我的疼痛感緩和了,終於能睡覺了。那晚如果沒有涂鋇甄護士及時替我推拿,我是真的會走的!那種痛,痛得讓我想打滾,如果我能夠打滾,我會在地上打滾的。但也不是每位洗腎病友均是如此,而是我的體質特殊,也可能是因為白天才做了肺穿刺,接著,洗腎又把我身體裡的血液水分脫乾,使我身體一時無法適應,因此全身僵硬,極度不適。

那是手術以來最疼痛的一天,當時有一種瀕臨死亡的經驗出現。那種痛已痛得使我放棄忍受。當我放棄忍受的時候,呼吸停止了,意識好像也要消失了,我準備要走了。就在此時,常寬師找來涂護士,在她替我按摩以後,我的意識又恢復過來。由此可見常寬師還是滿細心的,他想辦法找人來。

九月十七日,第二次洗腎,時間增為三小時。十九日第三次洗腎。二十一日第四次洗腎,時間增為四小時。一般洗腎多為四小時。所謂洗腎,是通過機器把血液抽出,經由藥劑過濾血液中的毒素,再把血液送回體內,正式名稱是「血液透析」。

九月二十一日起,我從加護病房轉至十五樓的特等病房。在我手術後及住進加護病房期間,我的兩名侍者常寬與常願,已被我折磨好一段時日,因我是重症病人,很多地方都需要照顧,不單單飲食,各種行動都不能自主,都需要旁人協助。還有一位飲食侍者果宜,負責照料我的三餐。此外,從我住院以來,洪淑娟與黃淑媛兩位居士每天都來探望我,她們不是輪流,而是兩人每天清晨七時就向醫院報到。這兩位居士在我住院至出院以後,各方面幫了很多的忙,我很感謝。

我的兩名侍者日以繼夜地照顧我,兩人每天輪班,白天問題少一些,晚上還要輪班,長期下來體力不堪負荷,後來便請了一位男眾看護黃明輝先生分擔照顧我。這位黃先生並不是臺大院內編制人員,而是醫院特約看護,他來照顧我近三星期,直到我出院為止。這段期間他也成為三寶弟子,更把看護費悉數捐出,護持法鼓山,使我很感動。我住院這一個月餘,也陸續接引一些醫護人員成為三寶弟子,也是我意想不到之事。

我於住院期間,因不想打攪外界,對內對外都沒有透露消息,卻於九月二十三日這天,收到了總統陳水扁先生、副總統呂秀蓮女士及總統府祕書長游錫堃先生等人為我送來慰問的蘭花,使我意外。但我仍希望保持低調,所以把這三盆蘭花轉送護理站,慰問名片我則收下了。我也非常感謝臺大醫院的體諒及配合,同意不在我的病房門上掛上「聖嚴」二字,而以「張先生」替代,包括在護理站、醫療單位及日後我於洗腎中心洗腎,我的代號都是「張先生」,因為我俗家姓張,就寫著「張先生」,而非「聖嚴」二字,對此,我對臺大醫院非常感激。

這段期間,我的身體經常也出現一些小狀況。十月三日,在我舌根上突然冒出一個大血泡,大小就如一只小雞蛋,而且愈長愈大,幾乎堵塞支氣管,使我呼吸困難。我也不知原因為何,後來侍者告訴我,是我在二○○五年四月赴海南島三亞市出席世界佛教論壇期間,不小心咬破的傷口,當時以為沒事,沒想到此時復發。由於發現血泡時已是晚間,一時要找醫師不易,至數小時後來了一位口腔科住院醫師,就在他準備替我治療時,血泡突然間破了,滿口盡是血水。我把血水吐出以後,醫師便用一塊藥棉壓住傷口止血,可是一旦取走藥棉,血泡又長了回來。最後改用針筒將血水抽出,如此抽了兩次,再讓我塗用一種口內藥膏,直到出院以後,我還持續用著。

另外,住院期間我曾幾度請假外出,實在是不得不然。因為我們的行事曆上老早已排定十月九日這天,農禪寺有一場皈依大典,因此我向醫院請假。而腎臟科主治醫師林水龍醫師極為通情達理,他了解這是已定日程,也在評估我的身體狀況許可之下,同意我的請假。這次皈依典禮共有一千兩百多人成為三寶弟子。活動結束後,我便立即返回醫院。除此之外,法鼓山落成開山一連四天的活動,我也都是向醫院請假出席。

十月十九日,改換至左手腕的動靜脈廔管洗腎。在此之前,我都是在十五樓的病房裡洗腎,由院方把洗腎機器搬到病房,這也讓照顧我的護理人員加倍辛苦。

聖嚴法師出院後,為便於就醫而入住中正精舍靜養,此處往後成為法師生活起居、會客與處理事務的主要地點之一。

在洗腎中心,每位護理人員平均要照顧四至五位病患,而我的病房在十五樓,洗腎中心則在三樓,照顧我的護士經常需於三樓及十五樓之間奔忙。有一次,護士正於三樓照顧其他病友,而我的洗腎機器出現狀況,發出警響,侍者立即通知護理人員,但十五分鐘後才見她出現。這位護理人員一進門就急得哭了,她覺得自己失職,對不住我。我安慰她沒有關係,這不是她的過失。其實從三樓上到十五樓來,就是等電梯也要時間的。這位護理人員至今仍對此事耿耿於懷,不斷對我說抱歉。後來她也皈依了三寶。我之所以沒有同其他病友一樣於三樓洗腎中心洗腎,是因當時我的狀況不便搬動,也不便走動,因此就在病房裡洗腎。

十一月四日起,我便開始於臺大醫院每週三次規律性的洗腎療程,這也成為我晚年生活不可或缺的一部分。

我自九月二日入院以來,至十月二十七日出院,前後共住院五十六天。出院後,便搬入臺北市仁愛路的中正精舍靜養。此處原是護法總會副總會長黃楚琪菩薩的私人住宅,後來他發心提供,做為法鼓山中正精舍,另外一處中山精舍,也是由他提供。當他獲悉我出院後,需要在市區找個地方靜養,就近回院洗腎及治療,便把中正精舍重新整修,讓我入住,而原來經常在中正精舍共修的菩薩們則轉往安和分院共修,我在這裡一併感謝黃菩薩的發心及諸位菩薩們的體諒。

聖嚴法師幾度面對生死難關,雖不知能否平安回到法鼓山,但推動佛教教育的願心與願力,始終不減。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-16 美好的晚年|楔子我的晚年是非常美好的

發表評論