緒言 漢傳各宗所共同推崇的《楞嚴經》

一、《楞嚴經》的背景與名稱

《楞嚴經》是中國佛教非常重要的經典,歷來註解、講述的人非常多。自宋朝以來,本經是禪宗主要的經典之一,也是天台宗、華嚴宗特別重視的經典。甚至到了清末民初時,已經創出專崇《楞嚴經》的一宗一派,只是後來未能成為一派學說。

從文學的角度來看,《楞嚴經》是一部內容非常豐富、文字簡潔優美的文學作品;以佛法的修持而言,經中包含淨土宗的念佛法門、密宗的持咒法門,以及禪宗的禪修法門;以佛學的理論來講,它講空宗的般若,也講唯識的法相,同時又與華嚴宗和天台宗的思想有密切關係;而從佛教的信仰來看,中國人所崇信的觀音法門,除了《法華經》的〈普門品〉之外,在《楞嚴經》裡也介紹得非常清楚,所以它是非常重要的一部大經,自宋朝以來,漸漸為中國佛教各宗各派所共同推崇、依靠。因此,能夠聽聞這部經的人,都是有福報的人。

本經的全稱是《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》,一共二十個字,這麼長的經名在佛經裡十分少見,所以常被簡稱為《大佛頂首楞嚴經》、《大佛頂經》、《楞嚴經》,而一般通稱的是第三種;另外,它還有一個別名是《中印度那爛陀大道場經》,意指此經是中印度那爛陀大學裡最重要的一部經典。

唐朝玄奘大師到印度取經時,當時佛教的最高學府那爛陀大學裡,中觀、唯識兩大學派正當盛行,也均有講授,而玄奘學的是唯識。自玄奘回國以後,到了唐朝的晚期,相當於印度佛教發展至晚期,密宗漸成主流,那爛陀大學成為密宗非常重要的道場,而《楞嚴經》傳說就是那爛陀大學裡密宗最重要的經典。密宗是綜合了瑜伽唯識和般若中觀兩系思想而獨立成一派,內含此二系的學術基礎。後來流傳到西藏,才出現了「中觀應成派」和「中觀自續派」這樣的名稱,而今日的西藏佛教,便盛行密宗。

二、《楞嚴經》的翻譯

《楞嚴經》、《圓覺經》和《大乘起信論》的真偽,在近代中國引起了熱烈的討論。因為中國一向認為這二經一論非常重要,所以從來沒有人說,也沒有人敢提出它們的真假問題,其實這在日本已經討論幾百年了。

實際上,佛經所載的即是佛法,那麼它是不是從印度來的,或者是否為佛說的,都不是問題。像我現在出版的書是「聖嚴」寫的,印順法師的書是「印順」寫的,透過我們兩人所寫的書,使得大家能接受佛法、認識佛法,那就等於是代佛說法。傳佛的法,就是佛法,不須懷疑「聖嚴」或「印順」說的是不是佛親口所說,只要相信兩人傳播的都是正確佛法。因此,《楞嚴經》是否自印度傳來?不管別人怎麼考證、怎麼論辯,我們還是相信這部經是正確的佛法。

我們來看一看有哪些人介紹、討論、翻譯過《楞嚴經》,並且在整個過程中發生了什麼問題:

有一部佛經目錄學《開元釋教錄》1,為唐朝智昇法師所編,專門蒐集、記載所有翻譯的佛經,歷代以來,已經過許多人累次修編。書中第九卷記載,有一位懷迪法師,循州人(今廣東省龍川縣),本來住在羅浮山的南樓寺,後來到廣州城,遇到一位印度出家人,他帶了一盒寫在貝葉上的佛經,請懷迪法師一起翻譯成中文,一共十卷,經名為《大佛頂首楞嚴經》。之後,印度出家人便離開了,不知去向,而這部經從此便在南方流傳下來。

另一個記載出自《續古今譯經圖紀》,也是智昇法師所編。書中說《楞嚴經》是般剌蜜帝翻譯的,而「般剌蜜帝」的中文意思為「極量」。他是中印度人,並且是已經成道的人,到各地弘法,隨緣度眾,輾轉遊化到了中國,並在廣州的一處道場住下來。唐中宗神龍元年(西元七○五年)五月二十三日,他從密教經典中,誦出《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》十卷。當時主要是由烏萇國(大約在今巴基斯坦一帶)沙門彌迦釋迦負責將梵文譯成漢語,由清河地方的房融2筆錄下來,最後請羅浮山南樓寺的懷迪法師審閱,證明譯得不錯。而般剌蜜帝在經典譯成之後,便坐船回南印度了,這部經於是在中國南方流傳下來。這段記載將《楞嚴經》的由來及翻譯過程,交代得很清楚,與《開元釋教錄》不一樣。

另外一部佛經目錄《貞元新定釋教目錄》,由唐朝圓照法師所編,則記載般剌蜜帝及懷迪兩人各自譯了一部《楞嚴經》。2因此到了北宋,子璿法師在他所寫的《首楞嚴義疏注經》中,提到《楞嚴經》有兩個版本,3就是依據上面的記載,但是現在我們只看到一種。

三、《楞嚴經》的真偽

現在考證的真偽問題,「真」是指真的有這部經從印度傳過來;「偽」是指這部經好像不是從印度傳來的,而是在中國出現的。其實在中國並沒有這些說法,都是來自日本,譬如玄叡的《大乘三論大義鈔》、宗性的《日本高僧傳要文抄》,以及普寂的《首楞嚴經略疏》等。一般是從兩個方向來探討:首先,本經傳譯的人究竟是誰?這主要有四個疑點:第一,般剌蜜帝是偷渡進入中國的,接著躲在寺院裡翻譯經典,譯完之後又悄悄返回印度,這件事很奇怪。第二,擔任翻譯的宰相房融,當時是被唐中宗貶職,謫放南方,仍是戴罪之身,怎麼可能在譯完此經之後,還能奏請皇帝承認、允諾這部經的地位?而且房融並無柳宗元、李白那樣的文才,而能寫出這樣的一部《楞嚴經》,真是不可思議的事。第三,懷迪法師的智慧絕不像大翻譯家鳩摩羅什、玄奘般傑出,怎麼可能翻譯出那麼好的經典?最後,若真是唐中宗時代翻譯出的經典,在唐中宗之後將近一百年間,包括華嚴、天台宗的大師,以及其他許多著名法師的著作中,為什麼都沒提到《楞嚴經》的經名和內容?

其次,這部經裡所用的名詞,很多都無法在大乘經典裡找到根據。譬如:分眾生為七趣3、十二類生4;稱世間為「七大」5;二十八天的排列順序6和其他傳統經典不同。所以,這部《楞嚴經》有很多特別的地方。

另外,此經的經名與部分內容,也在其他經論中出現,有人認為可能是某位具有大智慧的人,編輯了許多經與論的內容,寫成了《楞嚴經》。例如經題「首楞嚴」三個字,鳩摩羅什所翻譯的《首楞嚴三昧經》用過;「佛頂」一詞,在佛陀波利翻譯的《佛頂尊勝陀羅尼經》也已經用過。內容方面,《楞嚴經》第一卷有一段非常生動的故事——摩登伽女誘惑阿難尊者,也曾經出現在其他的經典裡,譬如:《摩鄧女經》、《摩登女解形中六事經》以及《釋雜義經》卷第六下。另外還有許多內容及句子,與《大乘起信論》、《法華經》中的〈普門品〉相同。

而《楞嚴經》所講的菩薩階位也不同於一般所說的五十二位,《楞嚴經》認為從最初發心到成佛為止,一共有五十七個階位。但它是將幾種經論所講的階位組織在一起,包括《菩薩瓔珞本業經》、《阿毘達磨雜集論》,以及《大般若經》等。另外,在第十卷提到,修行禪定有種種魔境及十種外道邪見,則是從《瑜伽師地論》出來的。

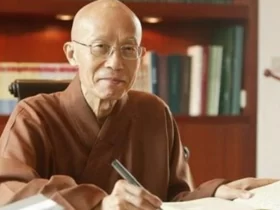

綜合上述可知,《楞嚴經》的內容包括了空的思想——《大般若經》、瑜伽行派法相唯識思想——《瑜伽師地論》、如來藏思想——《大乘起信論》、華嚴的菩薩次第思想——《菩薩瓔珞本業經》,而這些都和禪宗、密宗、淨土宗、空宗和唯識宗有著密切關係。原本這部經沒有翻譯成藏文,到了清高宗乾隆十七年(西元一七五二年)至二十八年之間,才譯成了藏文的版本。從宋朝一直到現在為止,講解、註解此經的著作不下數百種,在《大藏經》裡就可以看到幾十種。在近代,太虛大師、圓瑛法師、海仁法師,以及南懷瑾居士都曾經講解過《楞嚴經》。因此,中國各宗各派都很喜歡它,連我也不例外。

因此,不管這部經是不是從印度來的?到底是真、是偽?它都是一部非常重要的經典,我們必須先肯定它,才能真的挖掘出它的內涵。

四、《楞嚴經》的內容

《楞嚴經》以「根塵同源,縛脫無二」為主旨,這兩句話是說明六根、六塵本來同源;煩惱、解脫也是不二,這與《六祖壇經》所說「煩惱即菩提」、「生死即涅槃」4的意思相同,所以,禪宗很喜歡這部經。而在修行方法上,它提倡「三摩地」,用三摩地按菩薩的修行次第一個一個修,直到開悟,實證佛的境界為止。我們必須要「解行並重」,從理論上去理解,就是正知正見,然後從實際修行上去努力,這就是「正行」。

全經共分為十卷,第一卷敘說阿難尊者在托缽乞食的時候,被摩登伽女用外道幻術及咒語所迷惑,當時的阿難因為尚未證阿羅漢果,所以幾乎破了淫戒。後來文殊菩薩奉了佛陀的指示,將阿難救出,連同摩登伽女一起帶到佛前,兩人同時懺悔,並且修學佛法。

第二卷闡述理論,說明眾生都有真性,也就是佛性,本來是清淨的,但是由於眾生自己造了種種的業,所以產生了顛倒、分別,因而變成眾生。

第三卷和第四卷分別說明宇宙及人生的形成、性質與現象,也就是宇宙觀和人生觀。

第五卷和第六卷,是佛的大弟子阿羅漢和菩薩們,在佛前述說自己最初是如何修行?如何得道?用的是什麼方法?證得什麼果位而得到圓滿通達?一共有二十五種圓通法門;第六卷則是介紹觀世音菩薩的耳根圓通法門,說明觀世音菩薩是如何用耳根聽聞佛法、廣度眾生,因而成就了三十二種化身。這二十五位成就了的聖者,都可以做為我們學習的典範。

第七卷則說出了〈楞嚴咒〉,共有四百三十九句,並且說明誦〈楞嚴咒〉的功德和功用。

第八卷分成上下兩個方向來解釋,首先說明眾生要向上修行,應該要修三摩地,破種種顛倒妄見,經過五十七個菩薩階位,然後進入本元真如,終至成佛。五十七個階位,從乾慧地、十信、十住、十行、十迴向、煖、頂、忍、世第一,再加上十地、等覺,乃至妙覺等,一共五十七個;其次說明眾生向下,也就是墮落到地獄,有十種因、六種果,都是自己造業、自己感受差別的果報。

第九卷講的是「三界二十五有」的種種形相。「三界」指的是欲界、色界、無色界,「二十五有」是在三界之中,有二十五種類別的眾生,各有種種形相。

第十卷非常重要,是介紹十種外道的惡見或邪見,多是當時的哲學家,而這十種見解皆使我們無法出離三界,是永遠沉淪於生死苦海的原因。此外,這一卷也說明了修行禪定時,容易出現的十種魔境。

修學佛法應該「解行並重」,可是,如果所解的不是正知正見,而是受外道十種學說思想的影響,那麼無論你怎麼修行,都是在三界之中。此外,修行戒定慧三學,如果沒有佛法的正確知見做為指導,就會有種種魔境、魔事出現。不修行沒事,一修行就會走火入魔,那是非常可憐的事。所以解行並重,並不表示就能很安全地得智慧、得解脫,因為「行」可能著魔,「解」也可能墮入外道邪見,這一點非常重要。

但是,這個世間魚目混珠的人太多了。我們講正信的佛法、正知正見的佛法、正修正行的佛法,可是外道的書也宣稱是在講正信、正知正見、正修正行的佛法,結果許多人不知道到底誰才是正的。因此,我們要有辦法來確定哪一個是真的?哪一個是邪的?如果沒有辦法區別,可以參考我寫的《正信的佛教》。

五、耳根圓通最為殊勝

由於觀世音菩薩在這二十五位菩薩之中,與我們這個娑婆世界的眾生最有緣,也最慈悲、最有恩德,因此將他放在最後介紹;而且敘述其他二十四位菩薩的經文都很短,只有觀世音菩薩這一章特別長、特別多,也特別豐富。

在二十五種圓通法門中,也以觀世音菩薩的耳根圓通最為殊勝,文殊師利菩薩並且秉承釋迦牟尼佛的意思,重複解釋、說明觀世音菩薩耳根圓通法門修行和證悟的狀況及程度。又因為觀世音菩薩是以耳聞而證悟,而有情眾生之耳根最為善巧聰利,所以最適合大眾修習。

眾生用耳朵聽到的聲音,其中傳達了一些名詞、名相。其實聲音的本身並不代表什麼,可是人們往往會去計較、執著,分別好或不好、喜歡或不喜歡、可愛或不可愛。如果從聲音、語言、文字本身觀察,聽聲音就是聽聲音、聽名詞就是聽名詞,與自己的利害得失毫無關係,能夠如此想的話,就不會產生喜怒哀樂的種種煩惱,這就叫作「圓通」,也就是心不執著,那就是開悟。

但是不要誤解以為從《楞嚴經》的立場來看,聲音、語言、文字都不代表任何意義。每一個符號都有它的意思,每一種聲音也都有它的象徵,譬如《楞嚴經》裡每一句經文都代表著一種或多種的涵義,不能說《楞嚴經》裡只有文字,把每個字拆開後並沒有什麼意義,就好比將英文單字拆開後,只是一個個字母,不代表任何意思,那麼《楞嚴經》全都是無意義的字嗎?當然不是。

《楞嚴經》中提到「觀音法門」的特性,即是「聞」——用耳根聞聲。聞什麼聲?這個聲音不是外在的聲音,也不是音響的聲音,而是收攝心意,「反聞」聲音的自性,以及一切萬法的自性。萬法的自性即是空性,也就是說,現下所有的一切萬法、萬緣,皆是因緣生,因緣滅。自性本空,沒有一樣是真正永恆、不斷、不滅、不壞的自性,因此,稱之為「空性」——反聞,聞空性。聞見空性、了悟空性、實證空性,即與諸佛的智慧圓滿相應,而能證入諸法實相,這便是「耳根圓通法門」。

本書內容蒐集編錄了自東漢明帝永平十年(西元六十七年)至唐開元十八年(西元七三○年)約六六四年間,所有翻譯的經、律、論典。

房融曾經在武后時任相職,神龍元年(西元七○五年),從前被廢的唐中宗重主朝政,房融隨即被謫放南方,曾住廣州。他信仰佛教,並受菩薩戒。

地獄、餓鬼、畜生、人、仙、天、阿修羅。(卷八、卷九)

卵、胎、濕、化、有色、無色、非有色、非無色、有想、無想、非有想、非無想。(卷七)

地、水、火、風、空、見、識。(卷三)

一般四禪天的前二天為無雲天、福生天,《楞嚴經》為福生天、福愛天。

上一篇: 《法鼓全集》第七輯 經典釋義類|07-15 觀音妙智|導讀反聞聞自性——回到生命活水的源頭

發表評論