修學篇 山居生活

經行中的學僧

菩薩上山來

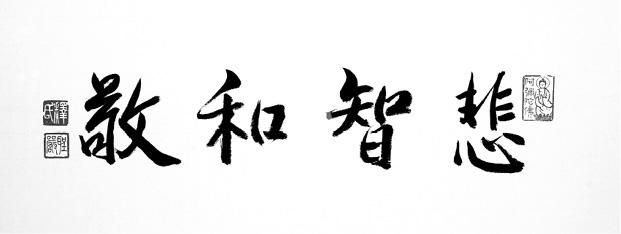

前面各章,提到法鼓山的出現、建築、佛像、景觀與設施等,體現了法鼓山世界佛教教育園區的架構。而法鼓山硬體設施的目的,則是為了提供全面教育與整體關懷之功能,這才是法鼓山建設的本懷。建築群與景觀,是為了讓來山或者住山的人受此環境熏習,進而變化氣質;即法鼓山一九八九年創建以來所提出「提昇人的品質,建設人間淨土」的理念初衷。

至於誰來山上修學?是誰在此做著自利利人的教育與關懷工作呢?第一批到來的,是二○○一年九月上山的大學院教育成員,僧團男眾法師也在同一時期住山。

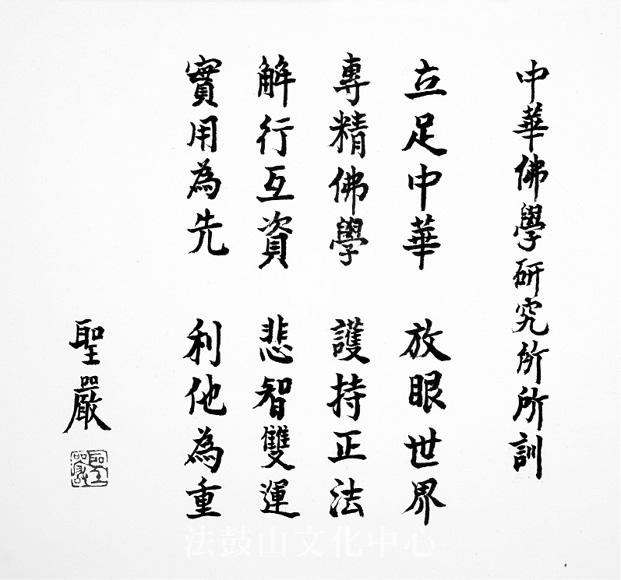

法鼓山大學院教育體系,包括自北投中華佛教文化館搬遷上山的中華佛學研究所和二○○一年九月正式創辦的法鼓山僧伽大學佛學院。此外,我們的新學制「法鼓佛教研修學院」也於二○○六年正式獲教育部核准設立,二○○七年即可招生。法鼓佛教研修學院是全臺灣第一所獲教育部通過成立的單一宗教研修學院,研究生畢業之後,可獲頒宗教碩士學位;這是我們努力了二十餘年,終於盼來的成果。法鼓大學工程也很有進展,不久即可招收第一屆學生。

大學院教育的一大特色,便是擁有先進、新穎的教學設施。例如二○○二年啟用的圖書資訊館,以豐富的佛學藏書,包括漢、藏、滿、巴、日、英、泰文等五十一套大藏經,和珍貴的緬甸貝葉寫本二百五十五函,以及總館三萬餘冊的圖書藏量、近四百種的現期期刊、中文電子佛典(CBETA)、藏文三藏全文(TBRC、ACIP)、巴利電子佛典(CSCD)、四庫全書等多種全文資料庫,成為大學院教育的重要資源,也是各界外賓到法鼓山不容錯過的參訪去處。

優秀凸顯的師資,也是大學院教育的優勢所在。尤其僧伽大學佛學院創辦之後,更直接銜繫了中華佛學研究所的教學資源;兩者的師資是支援互通的。創辦於一九八五年的中華佛學研究所,其前身可追溯中國文化學院中華學術院佛學研究所。超過四分之一世紀的辦學歷程,師資除了本地具國內外高學歷的學者教授以外,並也廣邀各國如德、美、英、印度、加拿大與中國大陸等學有專精的學者前來講學,如印度國際大學專長梵文的穆克紀(Biswadeb

Mukherjee)教授,即在本所服務長達十餘年之久。進行短期訪問與研究的外籍學者,則頻繁可見。

這些外籍學者,一方面是為研究教學而來,與本所及佛學院師生互動、舉行專題講座;另方面也是學習之旅。例如山上的圖書資訊館擁有豐富的貝葉經寫本,曾有一位專門研究貝葉經的法籍學者Jacqueline

Filliozat,在北投文化館及山上都住過一段時間,她非常地歡喜,因為在法鼓山研究貝葉經,彷彿如入寶山、如獲至寶!臺灣能有如此豐富的貝葉寫本,是她從沒想過的。

我們的學生素質也相當優秀。除了臺灣本地學生以外,也有來自香港、新加坡和馬來西亞的菩薩,在本所研究生裡占一定比例。前來報考本所的學生,多數已具有公私立大學的碩博士學位,由於對佛學有心,所以再到本所進修。至於到本所修學,可有哪些收穫呢?本所的課程設計,相當重視原始佛典的語文能力,特別敦聘國內外專長於梵文、巴利文與藏文的專家、學者至本所教授;有鑒於當代重要的佛學文獻多以英、日文撰寫發表,因此這兩種語文也是本所加強的語文項目。此外,設有中國佛學組、印度佛學組、西藏佛學組和佛學資訊學程四學組,學生可依個人興趣選擇深入。

令我感到欣慰的是,本所至今已有二十餘位校友在德、英、法、澳、美、日、印度等國完成博士學位;他們學成以後,有的已返回國內任教於各大學,有的回本所服務,也有校友繼續在國外深造進修及擔任教授的。雖然不是所有校友都出國留學,不過就在本所三年修學之中,從多國籍的師資陣容,學生也感受了國際化的教學氛圍。

本所也接受前來修學的外籍學生:一種是進行短期的調查研究,如田野調查或就近查找資料;另一種是進入本所正常的教學學制,在本所研修三年,至提出研究論文止。

在國際學術活動,由本所主辦的「中華國際佛學會議」,以「佛教傳統與現代社會」為永久主題,至今已舉辦五屆。兩岸佛學會議也經常舉辦,地點則在臺北、大陸各城市都有。另舉辦學術考察,本所研究人員最遠曾遠赴大陸新疆進行絲路石窟研究考察。

本所的出版品,有《中華佛學學報》和《中華佛學研究》兩種學報,二○○七年起,擬將《中華佛學研究》停刊,另出版英文佛學學報;研究論叢採不定期出版,成果也相當可觀。

為促進漢藏佛教與佛學交流,二○○一年九月起,由蒙藏委員會、本所和僧伽大學佛學院,共同設立了「漢藏佛教文化交流研究班」,培訓對象都是經過推甄,具有一定佛學素養和修行訓練的藏傳佛教僧侶,課程則以培養中文閱讀與寫作能力為主。二○○四年起,本班的修業時間調整為三年,特別加強對於漢傳佛學名相的認識和翻譯技巧之訓練。

「漢藏佛教文化交流研究班」成立後的這幾年來,前來本班就學的藏僧皆資質優異,他們多數來自印度、尼泊爾和不丹;有轉世的仁波切,有相當於博士學位的格西,也有寺院住持的堪布。目前在山上修學的藏僧,經常有十來位,最多時近二十人。

上一篇: 《法鼓全集》第九輯 理念願景類|09-09 法鼓山故事|步道篇 走進人間淨土|山神廟增修一二記事

發表評論